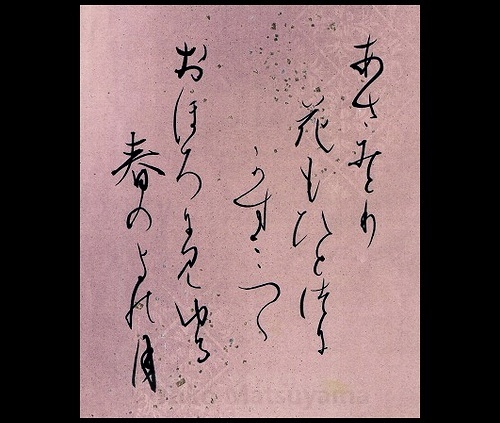

あさみどり花もひとつにかすみつつ おぼろにみゆる春の夜の月(新古今和歌集:菅原孝標女)

Asamidori hana mo hitotsu ni kasumi tsutsu oboro ni miyuru haru no yo no tsuki

(Shinkokin Wakashū:Sugawara no takasue no musume )

『更級日記』の作者として知られる菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が、春と秋のどちらに心惹かれるかというと、春の夜のぼんやりとした情景に心惹かれるものがあると詠んだ一首です。

朧月夜に想う(1)(2016/3/21)では、紫式部が『源氏物語』第8帖「花宴」のなかで大江千里(おおえのちさと)が翻訳した『白氏文集』の原典を元に、”朧月夜に似るものぞなき”という詞の中に込めたものについて書きました。”朧月夜”の登場は、源氏の運命を暗示させると共に、春の情趣を好む紫の上にとっても、その身の上に影を落とすことになります。

菅原孝標女の歌が詠まれた経緯については、『新古今和歌集』に次のような詞書が記されています。

祐子内親王藤壺にすみ侍りけるに、女房うへ人などさるべき限り物語りして、心中のあはれいづれにか心ひくなどあらそひ侍りけるに、人々おほく秋に心をよせ侍りければ

詞書からは、秋の月を支持する人が多いことに対して意見を求められて詠んだとあります。また、『更科日記』にはこの歌が詠まれた経緯についての記述があります。作者が宮仕えをしていた頃、春秋の優劣について源資通(みやもとのすけみち)と語り合あったことが綴られています。このやりとりで源資通は、春の月の情趣について「月のおもてもいと明かうもあらず、遠う流るるやうに見えたる」と 、月の表情が暗くもなく明るくもなく、月の光が流れるようにみえるところに情趣を感じていると評しています。源資通は、冬の月の魅力についても深く語っています。『源氏物語』を想い起させる優艶な世界が広がっています。

『万葉集』の時代より、春と秋の情趣のどちらが優れているのか繰り返し論じられてきました。『拾遺和歌集』にある、「 春はただ 花のひとへに咲くばかり もののあはれは 秋ぞまされる 」(読人しらず)の歌に代表されるように、春よりも秋の情趣が重んじられていました。『源氏物語』でも春秋論が取り上げられています。

季節が移ろうように、月も季節に従ってその季節ならではの味わいがあります。『源氏物語』を読んだことのある作者が、春の月の情趣への気づきを空の色・桜の花色・霞の色が一体となって溶け合い、朦朧とした幻想的な幽玄美として表現したところが、新古今時代の美意識に響いたものと思います。また、万葉時代から続いてきた、春秋論を背景とした和歌文学の伝統を伝える歌でもあります。

この歌は、『新古今和歌集』では、大江千里(おおえのちさと)の「 照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしくものぞなき 」の次に排列されています。菅原孝標女の歌も大江千里と共に新古今が勅撰集初出の歌となります。次に続く歌は、新古今時代に後鳥羽院(ごとばのいん)の歌壇で活躍した歌人、源具親(みなもとのともちか)の歌となっています。この排列は、春の月が歌題として注目されるまでの歴史を辿る構成ともなっています。菅原孝標女の一首は、”朧月夜”が歌の題材として広く認知されていない頃に詠まれたものです。先例の少ない題材を独創的に表現し、詠まれてから長い年月を経てようやく光が当てられた一首であることは確かです。