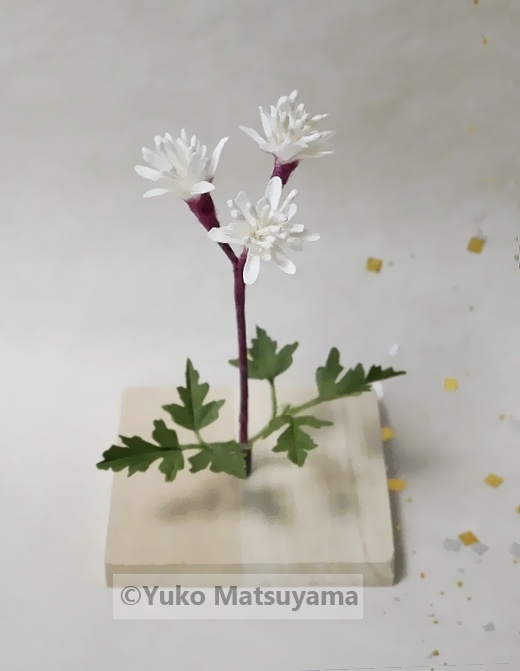

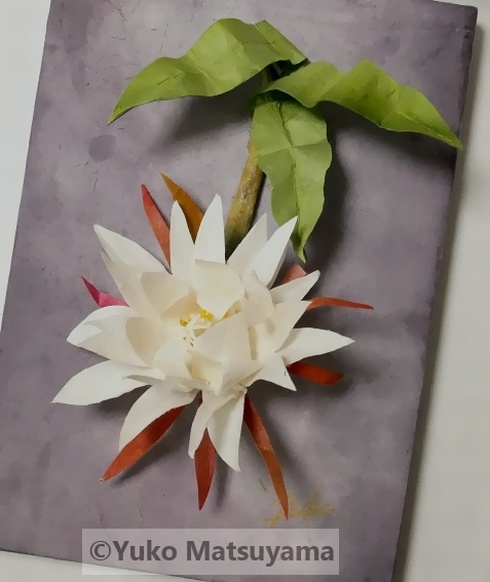

純白の清楚な花を咲かせる山地に自生するツツジ、シロヤシオ。枝先に5枚の葉が輪生するところから、別名「五葉躑躅」(ゴヨウツツジ)とも呼ばれます。葉が開く前に咲くアカヤシオに対し、シロヤシオの花は、芽吹いたばかりの若葉を背景に浮き立ち、新緑の時節を清々しく彩ります。和紙の柔らかな色合いと風合い、点描により瑞々しい花の風情を表しました。

”Shiro-yashio tree”

「植物」-草木のある風景-

2026 年3月10日(火)~3月15日(日)

gallery DAZZLE( 東京 南青山 )https://gallery-dazzle.com/

にほんブログ村