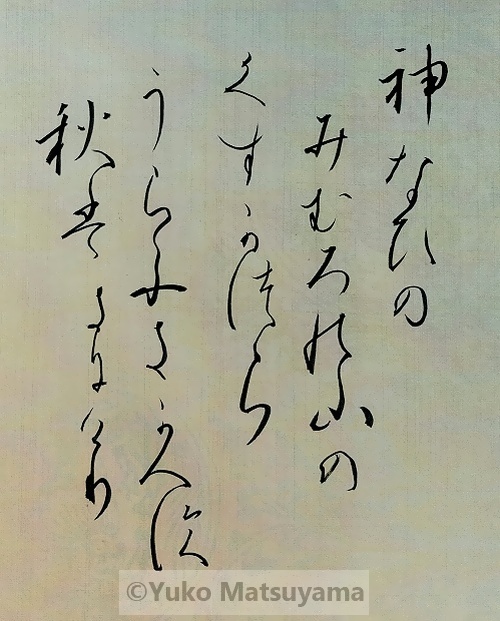

神なびの 御むろの 山の葛かづら うら吹きかへす 秋はきにけり(新古今和歌集:大伴家持)

Kami nabi no mimuro no yama no kuzu kadura ura fuki kahesu aki ha ki ni keri

( Shinkokinwakashū::Ōtomo no Yakamochi)

神が鎮座する御室(みむろ)の山に生い茂る葛の原。その葛の原に葉を裏返して風が吹き、秋到来を告げているのだ、と詠まれた一首。和歌が衰退していた時代に和歌の復興を目指した『古今和歌集』成立から300年。心を託す自然との関わり方も古代の人との隔たりも広がった新古今時代。

「立秋」を詠んだ一首は、和歌の伝統を『万葉集』を拠り所に新たな境地を切り開き、編纂された『新古今和歌集』の秋歌の巻頭に万葉歌人、大伴家持(おおとも の やかもち)の歌として撰集されています。

家持の歌として『新古今和歌集』に撰集された一首は、平安中期に藤原公任(ふじわら の きんとう)により、柿本人麻呂(かきのもと の ひとまろ)から中務(なかつかさ)までの三十六歌仙の歌を撰出してまとめた「三十六人歌合」を、平安末期に藤原俊成(ふじわら の としなり)が三十六歌仙の歌、各3首を選び直した「俊成三十六人歌合」の中で、家持の歌として撰歌されています。

俊成は、撰者となった第7番目の勅撰和歌集『千載和歌集』を『古今和歌集』の正調へと導きました。古典復興の機運の中、俊成が家持の秀歌として一首を採り上げたことからも、万葉歌人の家持の歌として『新古今和歌集』の秋歌巻頭に撰集されたことが窺えます。

また、一首は『家持集(やかもちしゅう)』の秋歌巻頭に排列されています。『家持集』は平安後期、藤原公任の選出した三十六歌仙から、各歌人の家集を集めた『三十六人家集』が編まれ、そのひとつとして『家持集」が伝わっています。全てが、家持本人と認められる作ではなく、他の万葉歌人の歌、作者不明の歌などが混在していますが、家持を思わせる優美で繊細な歌風の歌が撰集されています。

『新古今和歌集』の拠り所となった万葉歌人の歌については、「新古今和歌集序」の仮名の序文「仮名序」から窺えます。『新古今和歌集』の「仮名序」については、以下の記事に書きました。

「あめつちひらけはじめて」https://washicraft.com/archives/9985

『古今和歌集』以来、勅撰和歌集の四季部の秋歌は、「立秋」を歌題とした歌から始まります。

『古今和歌集』から『千載和歌集』までの秋歌の巻頭に排列された歌は次の通りです。

秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかねぬる ( 古今和歌集:藤原敏行)

にはかにも 風の涼しく なりぬるか 秋立つ人は むべも言ひけり(後撰和歌集:よみ人しらず)

夏衣 またひとへなる うたたねに 心して吹け 秋のはつ風(拾遺和歌集:安法法師)

うちつけに たもと涼しく おぼゆるは 衣に秋は 来るなりけり (後拾遺和歌集:よみ人しらず)

とことはに 吹く夕暮れの 風なれど 秋立つ日こそ 涼しかりけれ(金葉和歌集:藤原公実)

山城の 鳥羽田の面(おも)を 見渡せば ほのかに今朝ぞ 秋風ぞ吹く(詞花和歌集:曾根好忠)

秋来ぬと 聞きつるからに 我が宿の 荻の葉風の 吹きかはるらん (千載和歌集:侍従乳母)

各勅撰和歌集の四季部の中で、最も歌数が多い秋歌の巻頭の歌題として受け継がれた「立秋」に寄せて詠まれた歌は、夏から秋へと移ろう季節の変化を風の音や肌に感じる体感など、感覚によって詠まれています。

『新古今和歌集』の秋歌の巻頭に排列された一首は、風によって秋到来を感じる初秋の情趣を”葛の裏風”を題材に詠まれたところに、『新古今和歌集』ならではの編纂意図が込められていると思われます。

草原の葛の葉が、風によって裏返り、葉裏の白を見せる光景を表した”葛の裏風”は、秋到来の風情を象徴する言葉として用いられ、多くの歌が詠まれてきました。家持の一首として撰集された歌は、「立秋」を風の便りによって鋭敏に感じ取り、表現された先駆的な歌として撰集されています。

また、『古今和歌集』恋歌には、一首の派生歌から次の一首が撰集されています。

秋風の 吹きうらがへす 葛の葉の うらみても猶 恨めしきかな( 古今和歌集 恋五:平貞文)

平安前期の歌人、平 貞文(たいら の さだふみ)の一首は秋風が吹き、白い葉裏をみせる葛の葉に寄せ、”裏見”に掛けて、葉裏を見ても恨み足りないと詠まれたものです。初秋の風物、葛の葉が秋風に吹かれる様に託し、葛の葉が風に翻り、葉裏の白を見せることから”裏見”は“恨み”と掛け、詠まれるようにもなりました。

また、”葛の裏風”という言葉を用いて詠まれるようにもなりました。”葛の裏風”を歌詞として詠み込まれた一例には、平安中期を代表する女流歌人の一人、赤染衛門(あかぞめえもん)が和泉式部(いずみしきぶ)に贈った一首が挙げられます。また、赤染衛門と和泉式部の贈答歌のやりとりは、『新古今和歌集』の雑歌下に撰集されています。

うつろはで しばし信太 (しのだ)の 森を見よ かへりもぞする 葛の裏風( 赤染衛門 )

心変わりしないで、信太の森を見守りなさい。葛の葉が風に翻るように、戻って来ることもあるのですと詠まれたものです。

秋かぜは すごくふくとも 葛葉のうらみがほには みえじとぞおもふ(和泉式部)

赤染衛門の返歌として和泉式部は、秋風が吹き、葛の葉が風に翻って葉裏を見せても、恨み顔はみせたくありませんと詠まれたものです。

『新古今和歌集』の秋歌巻頭に排列された一首は、私的な歌ではなく、自然への畏敬の念を込め、神の鎮座する神聖な山の風の気配を題材に観照しています。『古今和歌集』で秋到来をさりげなく詠まれた敏行の一首のように、鋭い感力によって秋の情感を感受し、なだらかに格調高く詠まれています。

「立秋」に寄せ、秋の気配を風に託して詠む、伝統的な”葛の裏風”の発想の魁として採り上げられた一首を書で表しました。

にほんブログ村