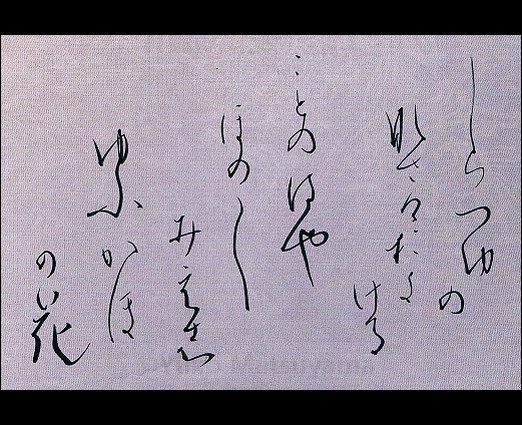

しら露の なさけおきける ことのはや ほのぼのみえし ゆふがほの花(新古今和歌集:藤原頼実)

Sira tsuyu no nasake oki keru koto no ha ya honobono mieshi yugaho no hana

(Shinkokin Wakashū:Fujiwara no yorizane)

『源氏物語』第4帖「夕顔」の中で、光源氏の乗った牛車が京の五条あたりにさしかかった折、白い花が咲く家に目が留まり、黄昏時にその花を一枝所望したところ、花を添えた扇にしたためられていた夕顔の

心あてに それかとぞ見る 白露の 光そえたる 夕顔の花

の歌を受けての源氏の返歌、

よりてこそ それかとも見め たそかれに ほのぼの見つる 花の夕顔

を本歌として夕顔の「心あてに」の歌を心に置き、源氏の心境になって創作されたものです。

本歌の「黄昏時で、はっきりとみえなかったので、近寄って花のようなお顔を拝見したいものです」を踏まえ、「白露の光によってぼんやりとした夕顔の花の人が情けのある言葉をかけてくれた」と詠んだものです。

この歌を詠んだ、藤原頼実(ふじわらのよりざね)は、平安末期から鎌倉初期の歌人で『新古今和歌集』では、前太政大臣と記されています。後鳥羽院の院政にも関わりました。

『新古今和歌集』の夏歌に撰集され、頼実の歌の前には、同じく『源氏物語』第4帖「夕顔」で夕顔の詠んだ「心あてに」の歌を本歌として詠んだ高倉院の御歌、

白露の 玉もてゆへる ませのうちに 光さへそふ とこなつの花

が置かれています。『源氏物語』第2帖「帚木(ははきぎ)」で頭中将が「常夏(とこなつ)」という呼び名で語った夕顔の人柄やエピソードが想い起されます。頼実の歌は発展性は乏しいですが、高倉院の御歌と対をなした趣向になっており、『源氏物語』の世界が広がります。

頼実の歌の次には、式子内親王の「たそがれの」で始まる歌が排列されています。”黄昏”は、夕顔の異名でもあり、夕顔の花と夕顔の君が想起される言葉です。一連の歌は、『新古今和歌集』では「夏暮」と分類される夏歌の歌題で秋歌へと繋がり、秋の気配を感じる位置に置かれています。

歌の題材としての「夕顔」は、詠まれたものは少なく、新古今以前の勅撰和歌集にはみられないものです。『源氏物語』を想起させるテーマとして夕顔が詠まれたことが背景となっているところから、勅撰集に撰集されたと考えます。

単に夕顔に託して儚さを詠み、『源氏物語』を想起させるイメージに繋がらないものであったならば、撰集されることはなかったはずです。

このことは、新古今時代には『源氏物語』が創作に大きな力を及ぼす存在となっていたことを示しています。その流れは、和歌にとどまらず、後世に多岐にわたって多くの作品を生み出していく源になりました。

『源氏物語』第4帖「夕顔」の巻を高倉院・頼実・式子内親王の3首の排列によって「帚木」の巻とのつながりをさりげなく想起させて、一連の優美な排列美によって伝えているところに、新古今の特色である象徴性が打ち出されていると感じます。