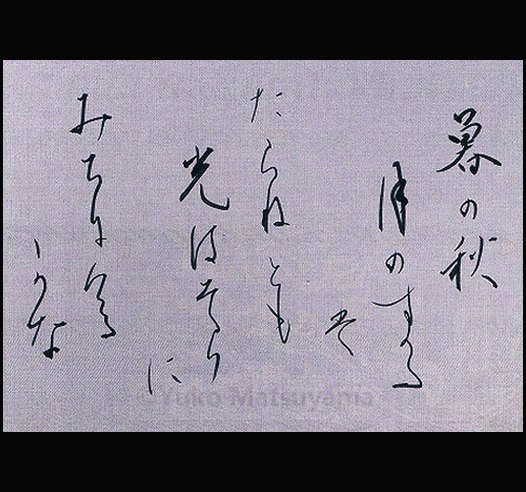

暮の秋 月の姿は足らねども 光は空に みちにけるかな(風雅和歌集:藤原顕輔)

Kure no aki tsuki no sugata ha tarane domo hikari ha sora ni michi ni keru kana(Fuugawakashū:Fujiwara no Akisuke)

晩秋の月は、満月には足りていないものの光は空に満ちていると平明に詠んだところに、仲秋の頃とは異なる澄みきった空気感が伝わり、月の光が冴えて感じられます。

一首を詠んだ藤原顕輔(ふじわらのあきすけ)は、平安末期の歌人で崇徳院より勅撰集撰進の命を受け、『詞花和歌集』を撰進しました。

顕輔が秋の月を詠んだ歌として、『百人一首』に選ばれている

秋風にたなびく雲の絶え間より もれ出づる月の影のさやけさ(新古今和歌集:秋上)

が親しまれています。

「暮れの秋」の歌は、家集『左京大夫顕輔集(顕輔集)』にみられる歌で、『風雅和歌集』の秋歌下に排列されました。

『古今和歌集』から『風雅和歌集』に至るまで、秋部は一巻のもの、上下二巻のもの、上中下三巻のものがあります。上中下に分かれているものは、『後撰和歌集』と『風雅和歌集』に限られます。

『風雅和歌集』での伝統的な歌題として秋の「月」をみてみると、”仲秋”にあたる秋歌中の巻末と”晩秋”にあたる秋歌下の巻頭につながりを持って排列されています。”仲秋”にあたる秋歌中のなかで、「八月十五夜」を詠まれたことを記した詞書が添えられた歌は伏見院の御歌が一首みられます。

”晩秋”にあたる秋歌下は「十三夜(後月)」を歌題とした三首から始まります。その巻頭に顕輔の「暮れの秋」の歌が置かれました。

秋歌下に入集した三首すべて、「九月十三夜」に詠まれたものであることを示す詞書が添えられており、『風雅和歌集』が日本固有の十三夜の月を重視していたことが窺えます。

また、「十三夜(後月)」に続くのが、「有明月」となっており、月をひとつながりの大きなテーマとして構成し、先例とは異なる視点を持って展開しています。

中世では、九月十三夜の月見の宴の歌会や歌合が盛んでした。その先駆けとして、平安末期に藤原俊成(ふじわらのとしなり)が撰者となった『千載和歌集』の秋下で、「虫」を歌題とした歌に続き「九月十三夜」を詠んだ詞書が添えられた歌がみられます。

『風雅和歌集』では、顕輔の「暮れの秋」を初句とした歌によって秋歌下の巻頭を飾ることで、月の情趣によって四季の中でも変化に富み、季節の移ろいに最も敏感になる秋を初秋・仲秋・晩秋の3つに分け、はっきりと区別して伝えようとした意図が感じられます。

『風雅和歌集』の独自性を伝統的な歌題の排列によって示した一首を書で表しました。