古事記に記されている喪山の由来について美濃に伝わるお話です。

喪山とは亡くなった天稚彦命(あめのわかひこ)の喪屋(亡くなった人を弔う小屋)が飛んで行き喪山(美濃市大矢田)になったというものです。

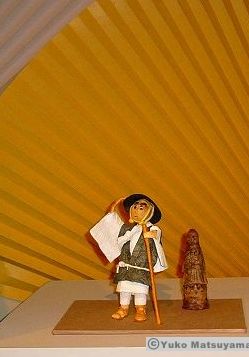

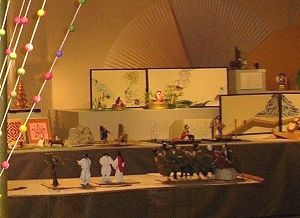

画像は和紙人形作家の岩井昌子さんが製作された作品です。

喪山伝説で私が担当したのは舞台背景の木とそこにとまっている雉、弓矢です。

喪山の伝説のあらすじは次のようなものです。

高天原の天照大神は大己貴命(おおなむちのみこと)に国を譲るようにと天稚彦命(あめのわかひこ)を使いに出します。

しかし、天稚彦命は大己貴命の味方になり、その娘の下照姫(したてるひめ)と結婚して帰りません。

いつまで待っても何の報告もないため天照大神は、名鳴女(なきめ)という雉をつかわします。

大神のことばを伝え鳴く雉の名鳴女を天稚彦命は矢で射てしまいます。

矢は名鳴女の胸を貫き高天原まで飛び天照大神の前に落ちます。

大神はそれが天稚彦命に与えた矢であることを知り、敵方についたなら矢があたるようにと矢を射返しました。

矢は天稚彦命の胸にあたり亡くなってしまいます。

画像は喪山伝説で担当した雉をクローズアップしました。

仲睦まじく下照姫と暮らす天稚彦命の前に現れた雉。

天稚彦命は雉を射落とそうと弓矢を手にしています。

雉は天稚彦命が使命を忘れて帰る気のない様子に怒りや裏切られたという疑念を持っています。

こうした厳しい感情を表現することはあまりありません。

悲劇ですが違った側面も見ていただきたいと思い紹介しました。

なお、美濃の昔ばなし2の画像で作品を後ろから見たところをご覧いただけます。