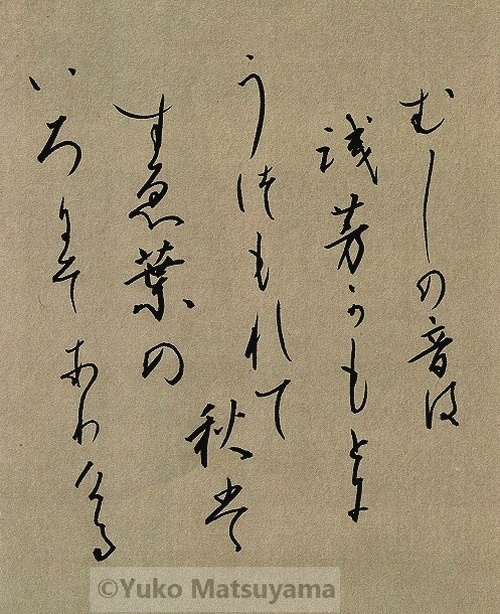

むしのねは 浅茅がもとに 埋もれて 秋は末葉の いろにぞありける(千載和歌集:寂蓮)

Mushi no ne ha asaji ga moto ni udumore te aki ha sueha no iro nizo arikeru

(Senzai Wakashū:Jakuren)

生い茂る浅茅に埋もれるように聞こえる虫の音に晩秋の想いを詠んだ一首。『千載和歌集』秋下で「虫」を歌題とした一群に排列されています。一首を詠んだ寂蓮(じゃくれん)は、『新古今和歌集』の撰者の一人でもあり、千載新古今時代を代表する歌人の一人です。

浅茅(背の低いちがや)は夏の間、線形の細葉を勢いよく伸ばし、銀白色の花穂をつけます。一面に広がる浅茅とその周辺から聞こえる虫の音が衰えゆく様子から、深まり行く秋の侘しさが伝わります。

上代では、鋭く細い葉の形状から邪気を払う神聖な植物として捉えられた茅は、平安時代になると秋風で色褪せるというイメージが強くなり、心変わりや過去を偲ぶもの、哀れを誘うものとして詠まれ、寂蓮の活躍した中世へと移り行く時代には褪せた浅茅の中に美を見出すようになります。

寂蓮の一首は秋が深まり、色褪せた浅茅の葉先の風情に虫の音を添え、しみじみとした晩秋の情感を詠みました。繊細な感性で秋の静寂感を詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村