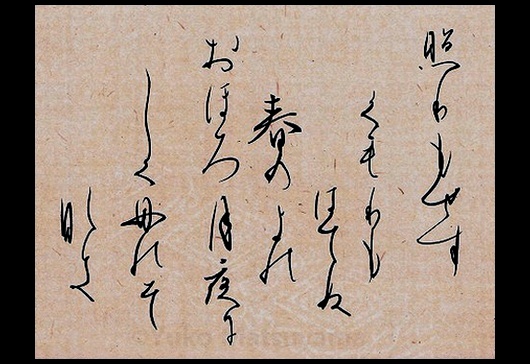

照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしく物ぞなき(新古今和歌集:大江千里)

Teri mo sezu kumori mo hatenu haru no yo no oboro dukuyo ni shiku mono zo naki

(Shinkokin Wakashū: Ooe no chisato )

『新古今和歌集』には次のような詞書があります。

文集嘉陵春夜詩に不明不暗朧々月といへることを読み侍りける

中国の唐時代の詩人、白居易(はっきょい)による詩文集『白氏文集』卷十四 嘉陵夜有懷(かりょう よる くわい あり)にある、「不明不暗朧々月( 明ならず暗ならず朧ろうたる月 )」を典拠としていることを示しています。この歌が、収められた『句題和歌』(大江千里集)は寛平6年(894年)、和歌を宮廷文学として再生を図ろうと中国文学から摂取した古今時代、宇多天皇の「古今和歌多少献上」の勅命によって『白氏文集』をはじめとして漢詩の一句を和歌の様式に表した126首を漢詩集に倣って編集し、献上されたものです。

千里の歌は『古今和歌集』には10首入集しています。その代表作に「月見ればちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど」があります。この歌は、同じく『白氏文集』にある詩より着想していますが、「わが身ひとつ」の句を得てやまとことばによって原典の詩興を離れて独自な世界を詠みました。

千里と同じく「不明不暗朧朧月」を典拠として句題和歌に詠んだものは、平安末期~鎌倉時代初期の歌人、藤原隆房の『朗詠百首』に「くまもなく さえぬものゆゑ春の夜の 月しもなぞや おぼろけならぬ」がみられます。

”朧朧たる月”という部分の訳し方の違いをみると、千里の「朧月夜」は簡潔で明快です。紫式部が千里の歌から「朧月夜」を引いたことは、読者にインパクトを与えましたが、春と秋の月の情趣が同等に扱われることはなく、秋が勝るという価値観が揺らぐことはありませんでした。漢語のストレートな表現は、やまと歌としてすぐには受け容れられず、和歌の詞として熟成されるまでには長い年月を要しました。

漢詩のリズムが和歌の調に自然に調和し、春の月への感慨が結句で引き立てられた千里の歌が本歌として積極的に取り入れられるようになるのは、新古今時代の頃からのことです。藤原定家(ふじわらのさだいえ)をはじめとして、後鳥羽院(ごとばのいん)の御歌にも見られます。「朧月夜」を歌の詞として採用した歌もみられるようになりました。その一例として式子内親王の「この世には わすれぬ春の面影よ おぼろ月夜の 花のひかりに」があります。花の実体がなくなっても、心にイメージできるという歌です。

『新古今和歌集』では、「春の月」「春の夜の月」のように抽象的な表現でなく、簡潔に「朧月夜」という詞で表現をしたものは、千里の歌を除くと2首にとどまりましたが、「朧月夜」を和歌の詞として時代の歌風にあった姿に表現しようと研究した成果が現れています。

そのひとつが新古今時代の歌人で撰集にむけて設置された和歌所の寄人(よりうど)の一人、源具親(みなもとのともちか)が詠んだものが撰集さています。「難波潟 かすまぬなみも かすみけり うつるもくもる おぼろ月よに」という歌です。「朧月夜」の明快で硬質な表現が和らいでおり、ぼんやりとして穏やかな春の気配が漂います。

「朧月夜に想う」と題し、3回にわたり「朧月夜」が今の時代も人の心を捉える春の情趣を伝えるものとなった背景について考察してまいりました。春のぼんやりと霞んだ風情は、優しく人を包み込み、人に懐かしさ、余韻を感じさせてくれます。中世の余情を伝える「有心」「幽玄」に表現される美意識の表れが、春の月への評価を高めました。

『新古今和歌集』で千里の歌は、藤原有家(ふじわらのありいえ)・藤原定家・藤原家隆(ふじわらのいえたか)・飛鳥井雅経(あすかいまさつね)の4人が撰んだと定本に記され、後鳥羽院も『隠岐本新古今和歌集』に撰んでいます。このことは、古に還って見出した新時代の美意識の原点となる一首として位置づけられたことを示していると思います。