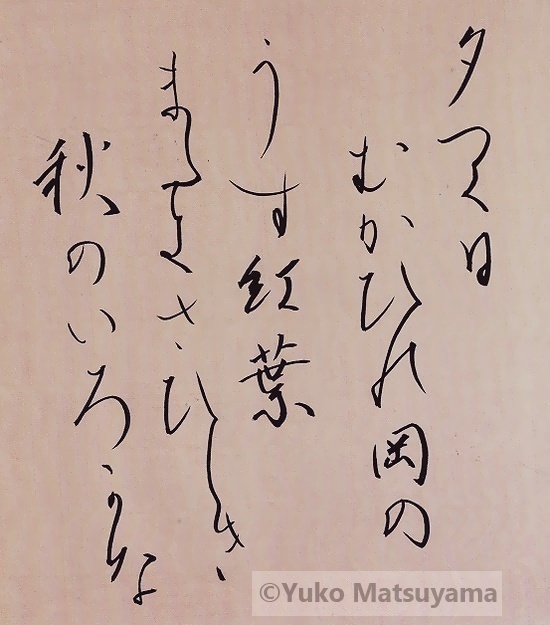

夕づく日 むかひの岡の 薄紅葉 まだき さびしき 秋の色かな(玉葉和歌集:藤原定家)

Yufu duku hi mukahi no oka no usumomiji madaki sabisiki aki no iro kana

(Gyokuyou wakashū:Fujiwara no Sadaie)

夕日が射す向いに見える丘の紅葉。まだ薄紅葉であるが、秋の寂しさを感じさせると詠まれた一首。定家の詠んだ一首は、伏見院の院宣によって京極為兼が撰定した『玉葉和歌集』秋歌下で、「薄紅葉」を歌題とした一群に排列されています。『新古今和歌集』以降、新味が失われた歌壇に新風を興したのが、藤原定家の曾孫にあたる京極為兼が中心となった京極派と呼ばれる流れです。

『玉葉和歌集』では「薄紅葉」から次第に秋が深まり落葉前の、冬へと移ろう季節の推移を歌の排列によって伝えています。「薄紅葉」は中秋の頃、木の葉に緑の残る、淡く色づき始めた紅葉をいいます。一首は、色づき始めたばかりの紅葉が、夕日に照り映えて深秋の趣を感じさせます。

定家の一首は、四季の中でも色づく葉色が織りなす、色彩豊かな深秋を想起させるイメージを夕日の光線によって感じ取り、「秋の色」という言葉によって季節に漂う気配を表現しています。

京極派では「いろ」を色彩を表す以外に、「春の色」「秋の色」といった「いろ」という言葉を用いることで、季節の気配・風情・情趣などの意を表したところに特異性が表れています。

定家の一首は、「秋の色」という言葉によって、色艶やかな紅葉に彩られた落葉前の秋の物悲しい情趣を想起させます。定家が季節の気配を「いろ」という言葉に託し、イメージを浮かび上がらせた表現が、京極派の歌人に響いたように思われます。

四季の中でも豊かな色彩美を見せる秋の印象を「いろ」という言葉を用いて繊細に表現された一首を書で表しました。

にほんブログ村