雛(ひいな)の季節 和紙遊び展

2/14~2/20 東急百貨店 たまプラーザ店3F 催事場

今回の展示は源氏物語54帖のうち、11帖を花と人形、和紙画で表わしてみました。

会場はゾーンごとにテーマカラーが分かれ、愛らしいお雛さまや雛の季節らしく華やかな展示をご覧いただけることと思います。

「参加イベント・お知らせ:Notice」カテゴリーアーカイブ

「雛(ひいな)の季節 和紙遊び展」

「雛の季節 和紙遊び展」

(出展者の情報など詳細はリンク先をご覧ください)

主催:内閣府認証NPO法人 国際おりがみ協会(お茶の水・おりがみ会館)

2月14日(木)~20日(水) 午前10時~午後8時 (最終日17時閉場)

東急百貨店 たまプラーザ店 3F 催事場

和紙人形、和紙造形、折り紙など60名近くの作家が集まるイベントです。

雛の季節に相応しいお雛さまをはじめ、多様な表現をご覧いただけるものと思います。

私は和紙造形という分類で参加いたします。

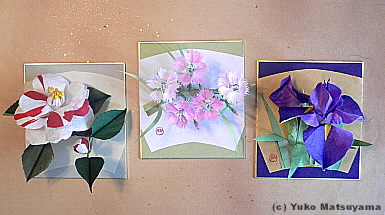

前回の記事で紹介した、源氏物語より「松風」をはじめ和紙画数点と画像の「匂宮」を展示します。

そのほか親王飾り、雛道具や雛の色紙の展示即売もございます。

「駿河町越後屋 no.2」

“Suruga-chou Echigoya no.2” ( 建物: 高さ.35cm/幅.60cm/奥行.35cm )

浮世絵師奥村政信作の画「駿河町越後屋呉服店大浮絵」を元に立体化したものです。

この作品は企画展のために制作しました。

建物・小道具制作を私(松山)が担当しました。

人形制作を担当されたのは、和紙人形作家(駒子の紙人形)の岩井昌子さんです。

和紙の雛つどい展に出展される一人です。

作品のような江戸風俗に限らず、洋の世界も幅広く制作されています。

雛つどい展では、江戸の風俗を描いた作品を展示されることと思います。

この作品は建物に使う色から二人で下調べし、共同作業によって制作しております。

なお、和紙の雛つどい展での展示はございません。ご了承ください。

画像は2004年大阪三越『祭の絵巻展』に展示したときのものです。

「2008年 和紙の雛つどい展」

『和紙の雛つどい展』

(リンク先にて問い合わせ先など詳細のご案内がございます)

2008年1月22日(火)~28日(月)午前10時~午後8時

(最終日は午後7時30分閉場)

日本橋三越本店 新館8階 ギャラリーアミューズ

協力:お茶の水・おりがみ会館

(おりがみ会館からの出展もございます)

和紙の雛をはじめ、作家の持ち味を発揮した自由作品も多数展示即売しております。

会場にておりがみ講習もいたします。

「2007年 京都老舗の会(千葉)」no.1

「京洛老舗の会」池袋

「第35回 京洛老舗の会」 3月21日(水)~3月27日(火)

主催:京洛老舗会 後援:京都市 協賛:社団法人 京都市観光協会

東武百貨店 池袋店 10F 催事場

午前10時~午後8時 (最終日は午後5時にて閉場)

森田和紙(倭紙の店) にて花色紙を取り揃えております。

折り紙講習を午前10時半ころから午後6時半過ぎまでいたします。

端午の節句に向け兜や菖蒲の他、小笠原雛や花かご、紫陽花などの講習を行います。

お待たせする場合もございます。その点、ご了承ください。

(L.16cm)