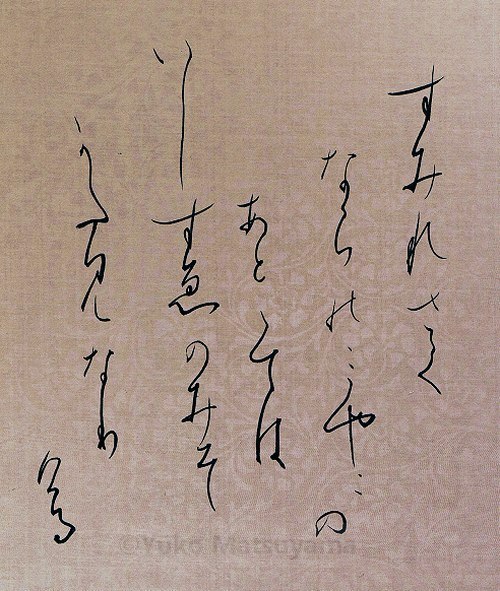

すみれ咲く奈良の都のあととては 礎(いしずゑ)のみぞ形見なりける (源 仲正)

Sumire saku nara no miyako no ato tote ha isizue nomi zo katami nari keru (Minamoto no nakamasa)

奈良の都の跡に残る建物の礎が、古を偲ぶ形見として残っています。その傍らにひっそりと可憐なすみれが咲いています。

平安時代末期の長承三年(1134年)頃、院政の時代に鳥羽院の近臣であった藤原為忠(ふじわらのためただ)が催した『為忠家初度百首』(ためただけはつどひゃくしゅ)で詠まれた一首です。この歌を詠んだ源 仲正(みなもとのなかまさ)は、源氏の武将・歌人として知られる源 頼政(みなもとのよりまさ)の父にあたります。

『為忠家初度百首』の仲正の一首は、「古砌菫菜(ふるきみぎりのすみれ)」という題によって詠まれたものです。

この百首歌の歌題から、「すみれ」の本質を最もよく伝える景物として「古き砌」がイメージされたことが窺えます。「砌(みぎり」とは、雨滴を受ける軒下の石畳、敷石、敷瓦をいいます。

仲正の一首は、かつて壮麗だった奈良の都の面影を礎に見出しました。仲正は、雨滴を受け止める「砌」を建物の土台の「礎」という言葉で表現しました。「礎」は、人の営みがあったことを伝える証であり、平城京の栄華の跡を静かに伝えます。

これにより、当時「すみれ」は廃園・廃墟で人知れずひっそりと咲く姿が強くイメージされていたことが読み取れます。

また、この百首歌で若き日の藤原俊成(ふじわらのとしなり)も題詠しています。百首歌を主催した為忠は俊成の岳父にあたります。俊成が晩年に『千載和歌集』の春歌で「すみれ」を採り入れたことについて、「菫菜(すみれ)」(2017年3月12日)の記事にて書きました。『為忠家初度百首』で得たことは、『千載和歌集』春歌での「すみれ」に繋がっています。

画像は明るく暖かな春の光の下、今も遺跡のどこかでひっそりとすみれが咲いている情景を想わせてくれる仲正の一首を書で表したものです。