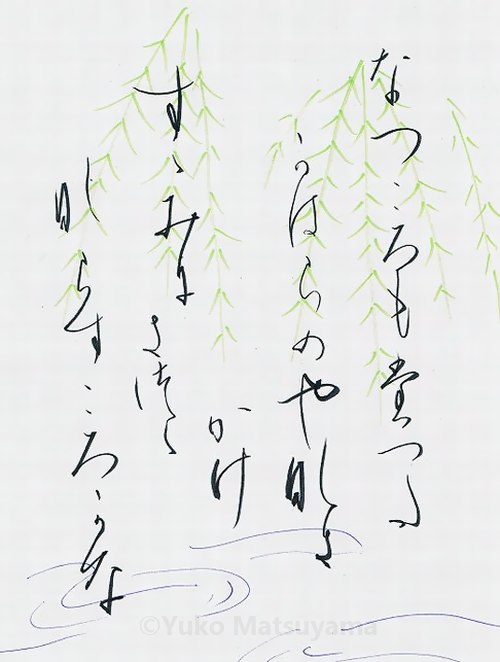

夏衣 たつた 川原の 柳かげ すずみにきつつ ならす ころかな(後拾遺和歌集:曾禰好忠)

Natsugoromo tatsuta kakawara no yanagi kage suzumi ni ki tsutsu narasu koro kana

(Goshūi Wakashū:Sone no Yoshitada)

夏が立つ、夏衣を裁つ(仕立てる)を龍田川と掛け、水辺を主題として柳蔭にも涼を求めた一首。夏衣を着慣らすように、龍田川の川原の柳の木蔭に涼みに通う季節となったと夏を詠んだものです。曾禰好忠(そねのよしただ)は、平安中期の歌人として既成概念にとらわれず、万葉時代の古語を用いたり、清新な感覚と着想で歌を詠みました。

夏歌での納涼詠が勅撰集に初出したのは『拾遺和歌集』のことです。

『拾遺和歌集』は、『古今和歌集』・『後撰和歌集』に次ぐ第3番目の勅撰集です。

『拾遺和歌集』の夏歌での納涼詠は終盤に排列され、その後の勅撰集にも継承されていきます。このことは、納涼詠が次の季節の秋を想わせるものとして位置づけられていたことを示しています。

好忠の一首が撰集された『後拾遺和歌集』は第4番目の勅撰集にあたります。そのなかで夏部の終盤に排列されており、その排列からも涼やかな趣向を感じます。

好忠の一首は、万葉時代より春を象徴する景物として詠まれてきた「しだれ柳」の風情を夏の納涼詠に取り込んだところが斬新です。

春の芽吹きの頃、浅緑であった柳の糸は、緑を深めて葉を茂らせ、木蔭を作っています。しなやかな柳の風情は、清々しい水辺の景と一体となって、夏の涼感を誘うものとして着目したところに清新なものを感じます。

また、好忠の一首からは平安末期の歌人、西行が柳蔭を詠んだ一首、

道の辺に清水ながるる柳かげ しばしとてこそ立ちとまりつれ (新古今和歌集:夏歌)

が想い起されます。

夏はいかにも涼しさを詠むという原点を感じる一首を柳と流水の線描と書で表しました。