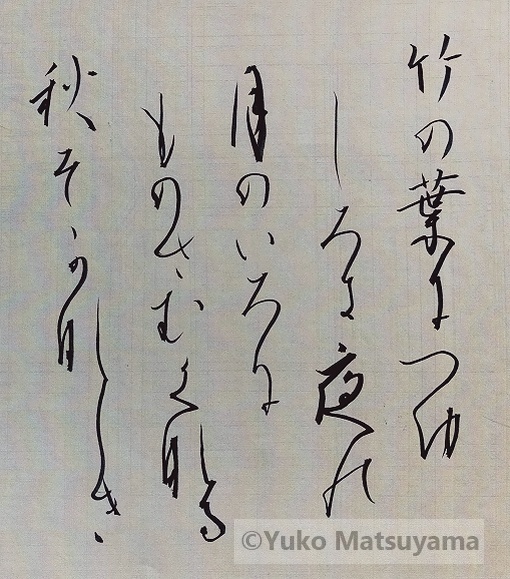

竹の葉に 露白きよの 月のいろに 物さむくなる 秋ぞ悲しき( 五首歌合:永福門院 )

Take no ha ni tuyu shiroki yo no tuki no iro ni mono samukunaru aki zo kanasiki

( Gosyu uta awase : eifukumonin )

風によって物悲しさをかき立てる秋。竹の葉に置く露に月の色も秋の心を受け、愁いを帯びた色となっていくと詠まれた一首。

王朝的なものが影をひそめていく中世。鎌倉末期~南北朝の混沌とした時代に一首を詠まれた永福門院は、『万葉集』を拠り所に京極為兼が興した「京極派」を代表する女流歌人の一人として、為兼の唱える心を本位とした真実の感動を詠みました。

真直ぐに伸び立つ竹稈(ちくかん)に細葉を密に茂らせ、その葉に置く白露の放つ輝きが、ひんやりとした秋風に微かに靡き、揺れ動く様や音を想起させ、閑寂な気配を伝えます。冴え冴えとした月の光に照られ、露に濡れた竹の葉に置く露を宵闇に包まれ、明暗を際立たせて詠むことにより、静寂な秋の気配が鮮明に浮かび上がります。秋の気配を露と月の光によって表現された門院の御歌は、自然と一体となって凝視され、寂しい秋が来たのだという哀愁が深く漂います。

秋到来を白を基調とした竹の葉に置く露の清らかさを月の光を透し、悲哀の情を詠まれた一首を書で表しました。

にほんブログ村