初夏、細い蔓に優美で軽やかな花を咲かせる鉄線。涼やかな濃紫の大輪の花を和紙の色合いによって表し、和紙の取り合わせによる花入れにあしらいました。

“Clematis”

深みのある花色と全体が白い微毛に覆われたところがしなやかで可憐な春の山野草、オキナグサ。

抱え咲きの草姿と深みのある臙脂(えんじ)色の花色を柔らかな質感の和紙と色合いで表し、和紙の花包みにあしらいました。

”Pasqueflower”

花びらの切れ込みが桜の花を想わせる春の山野草。

控えめな花と縮緬状の柔らかな葉は春らしい温和で優しく春を伝えます。手漉き和紙の柔らかさを生かし、花の風情を表しました。

”Primrose”

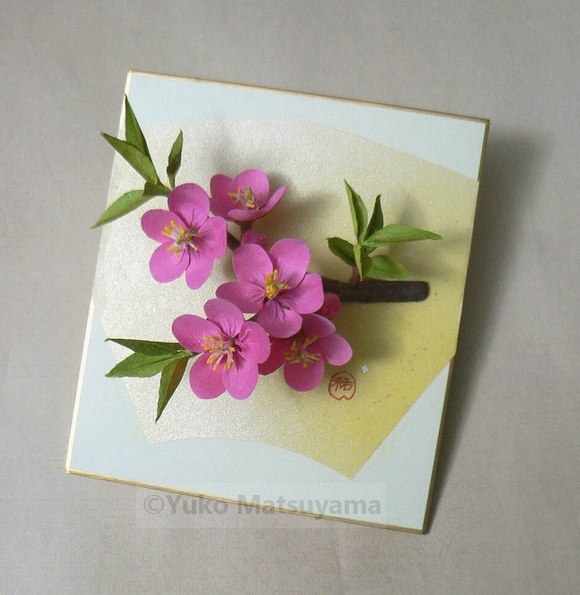

三月三日の上巳の節句を象徴する桃。ふっくらとした愛らしさで春を伝えます。

真っ直ぐで伸びやかな枝ぶりとはっきりとした花色を和紙の色合いと柔らかさによって表しました。

“Peach blossoms”

日本の野に咲くスミレのなかでも小さく、白地に赤紫の筋がくっきりとした、花の直径が1cm弱ほどのスミレ。ハート形の葉と清楚で愛らしい白い花は、柔らかな緑の葉色に映え、春の瑞々しさを感じます。手漉きの板締和紙の柔らかな質感と色合いによって花の特徴を実物とほぼ同じ大きさで表しました。

”Viola verecunda”

和紙の柔らかな風合いと色合いで表した山桜を画像にした一作。和紙の抑えた光沢感と微細な色の変化を生かした山桜を陶器の一輪挿しにあしらいました。

「Decorative Greetings exhibition 」

飾って素敵、 贈って楽しいご挨拶 ポストカード展示販売展

1月23日(火)~2月4日(日)

12:00~19:00(最終日17:00)29日休廊

ギャラリーダズル( 東京 北青山 )http://gallery-dazzle.com/