春の野草、つくしとたんぽぽを雛に見立てたもの。

土の温かさ、生命感を感じる素朴な春草の風情を和紙の温かな風合いで表しました。

高さは、8cmから11cmほどです。

”Flower doll”

『雅な雛のつどい展』

春の野草、つくしとたんぽぽを雛に見立てたもの。

土の温かさ、生命感を感じる素朴な春草の風情を和紙の温かな風合いで表しました。

高さは、8cmから11cmほどです。

”Flower doll”

雛(ひな)-女夫雛(めおとびな)は言うもさらなり。桜雛(さくらびな)、柳雛(やなぎびな)、花菜の雛(はななのひな)、桃の花雛(もものはなびな)、白と緋(ひ)と、紫(ゆかり)の色の菫雛(すみれびな)。鄙(ひな)には、つくし、鼓草(たんぽぽ)の雛。

泉鏡花の短編『雛がたり』の書き出しです。

金沢で幼少期を過ごした鏡花が6歳、7歳の頃に記憶した雛の節句の思い出を辿っていくなかで母が大切に持っていた雛の幻想が語られていきます。

雪が消え、一斉に春の花で彩られる季節の雛の節句が金沢の街の情景とともに幻想的に美しく表現されていて、待ちわびた春の歓びが伝わってきます。

『雛がたり』で数々の花雛が挙げらているところは、鏡花が春を感じる花を象徴しているように思えました。春の訪れを形にした花雛が盛んであったことも想像できます。

どのような形のものであったか、興味深いです。

「雅な雛のつどい展」では、『雛がたり』で感じたものからイメージを広げた花を雛に見立てたものをいくつかご紹介したいと思っております。

江戸時代、『源氏物語』への憧れを華やかな内裏雛や雛道具に込めたように、花雛のなかにも素朴で簡素な姿をとどめながら内には源氏物語への憧れを感じるところがあります。

『雛がたり』では菫雛の花色の紫を”ゆかり”と読ませるところに”紫のゆかり”、源氏物語、紫の上が連想されます。”紫のゆかり”とは、『源氏物語』の異称として伝承されてきたものです。『源氏物語』への憧れとともに花雛の雅な姿が想い起されました。

源氏物語の第7帖「紅葉賀」で、幼い紫の上が人形や道具類、小さな御殿などを部屋中に広げて夢中になって遊んでいる場面が思い出されます。物語では、春を象徴する紫の上。菫の花には紫の上の人柄も偲ばれます。

画像の作品は、「菫雛」(すみれびな)です。

春を告げる花のひとつとして古来より親しまれてきた可憐な花。

紫(ゆかり)の色の菫(すみれ)を男雛、淡いピンクの入る柔らかな印象の叡山菫(えいざんすみれ)を女雛に見立てました。

清浄感のある白い楮の和紙を衣裳に簡潔な形で表し、花色と花の持っている風情を引き立てたいと思いました。

作品の高さは10~12cmほどです。

”Flower doll”

桃と菜の花を雛に見立てた色紙飾りの一作。

古来より災厄を祓い、身のけがれを移すための人の身代わりとした形代(かたしろ)のひとつに草を人に象った草雛がありました。

簡素な草雛から発展し、桃や菜の花などの季節の花を形代としたものが花雛です。

女の子の成長と幸せを願う心と桃の節句とも呼ばれる上巳(じょうし)の節句本来の祓(はらえ)を込めた形代として桃と菜の花を雛に見立てました。

桃は、上巳の節句ではけがれを祓う形代とされ、繁栄や健やかな成長を願う象徴として雛祭りに飾られてきました。季を同じくする菜の花は、生命感、春の息吹、再生を伝えるものとして桃と合わせて雛祭りには飾られてきました。

桃と菜の花に着せた衣装の裾模様には「向い鶴に亀甲」を選びました。鶴亀の取り合わせの文様に想いを託しました。

2015年の1月末の「雅な雛のつどい展」(日本橋三越)では画像の花雛をはじめ、菜の花雛や草雛の新作をご覧に入れたいと思っております。

”Flower doll”

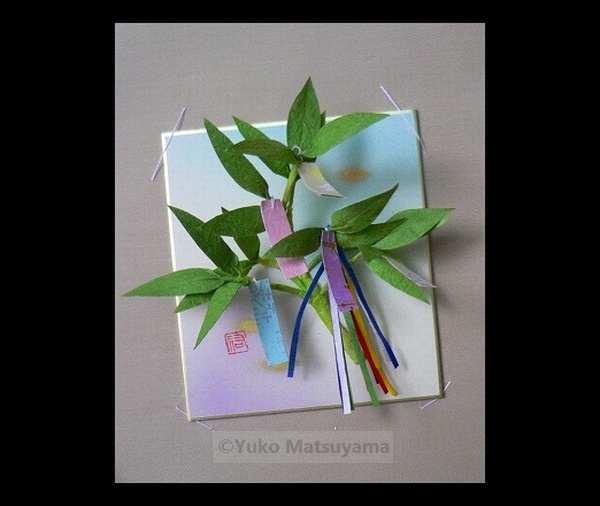

中国から伝わった「乞巧奠(きっこうでん)」という針仕事や芸事の上達を星に願う行事と日本の風習と結びついた七夕。

織姫が織物が巧みであったことから五色の糸や布などを飾りました。

笹の葉に短冊と五色の糸を掛け、七夕飾りを表わし掛け軸に飾りました。

(色紙:12×13.5cm)

“Tanabata (Star Festival)”

Star Festival decorations

![]()

にほんブログ村