素朴な野に咲く菊。秋の山野草として、親しまれてきました。小さな薄紫の繊細な花びらを和紙の繊維の強さで表し、陶器にあしらいました。

”Wild chrysanthemum”

青紫の小花が縦に並び咲く姿が涼やかな高原の花、サワギキョウ。

沢に生えることが名の由来となった、キキョウ科の山野草です。風揺れる姿に秋を感じさせる、繊細な花と葉のつき方は、優しさの中に凛とした風情を醸し出しています。サワギキョウの特徴を数種類の和紙により、それぞれの持つ特性を引き出し表しました。

” Lobelia sessilifolia ”

身近にみられる野鳥。何気ない穏やかな日常を和紙の取り合わせと縒る・ちぎる・丸める・貼り合わせるなどの表現を組み合わせ、すずめに託して表わした一作。温かみのある和紙の色合いで秋の気配を伝えました。

” Tree sparrow ”

素朴な草花で彩られる秋の野。和紙による秋草で野の情景を縮小して表した一作。薄、水引、りんどう、野菊の持つ、繊細で静かな美しさを和紙の落ち着いた色合い、繊維の強さ、しなやかさを生かして表し、秋の情趣を伝えました。

“Autumn Grass”

道端や空き地にみられる野草。茎が赤みを帯びたヨウシュヤマゴボウは、明治の初め日本に渡来したとされます。実の色付きに秋を感じる素朴な野草を和紙の質感で表し、陶器にあしらいました。

” Phytolacca americana ”

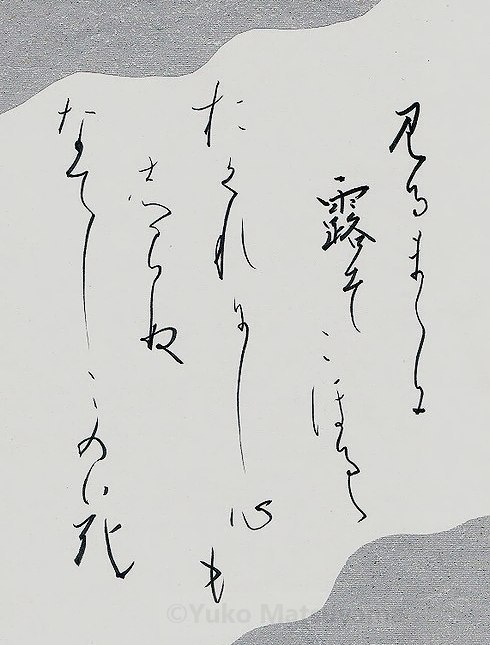

みるままに 露ぞこぼるゝ おくれにし 心も知らぬ なでしこの花( 後拾遺和歌集:上東門院 )

Miru mama ni tsuyu zo koboruru okure ni shi kokoro mo shiranu nadesiko no hana(GosyuiWakashū:Jyoutou monin)

撫子をみるにつけても涙がこぼれますと、父に死に別れた哀しみを知らず、無心に撫子の花を手にとった我が子への想いを詠んだ一首。

一首は、藤原道長の女(むすめ)、一条天皇中宮の彰子(しょうし)が詠んだものです。

彰子の夫、一条院が崩御された年、一首に詠まれた我が子、敦成親王(後一条院)は四歳でした。後に彰子は出家し、上東門院(じょうとうもんいん)となりました。

一首には、次のような詞書があります。

一条院うせ給ひてのち、なでしこの花の侍りけるを、後一条院幼くおはしまして、なに心もしらでとらせ給ひけれは、おぼしいづることやありけむ

とあり、幼い敦成親王が無心に撫子の花を手にとったところを見て、一条院のことを何かを思い出され、詠まれたことが記されています。

詞書にあるように、可憐な撫子の花に掛け、愛しい我が子を詠んでいます。愛らしい撫子の花に託し、一条院を偲ぶ哀感と我が子を慈しむ優しさが溢れています。彰子の文化サロンには、紫式部・赤染衛門・和泉式部・伊勢大輔・相模などの優れた才能が集い繁栄したのも、彰子の細やかな心配りと優しさによって支えられたものと思われます。

彰子の温かで誠実な人柄がしみじみと伝わってくる、一首を書で表しました。

薄紫の小花が清々しく清楚なクサボタン。草原や林縁に咲く、日本固有種の植物です。4枚のがく片の先がくるくると巻かれた形状とほかほかとした風合いの小花が、多数つくところが愛らしい山野草です。個性ある小花の色合いと質感を薄紫のグラデーションの和紙の色合いと風合いで表し、陶器にあしらいました。

” Clematis stans ”

秋の七草より、和紙による薄、女郎花(おみなえし)、葛を縦長の短冊の画面に配した一作。地を這うように伸びる葛、鮮やか野を彩る可憐な女郎花、穂波の美しい薄。それぞれの植物の特性に合わせた和紙を選び、紙素材ならではの切り口と線を生かし、花野の風情を表しました。

”Autumn grasses”

秋の野を鮮やかな黄色で彩る、可憐な女郎花(おみなえし)。小花の集まった草姿は、たおやかで優美です。和紙の柔らかな風合いと省略によって、花の風情を表し、扇子にあしらいました。

“Patorinia”