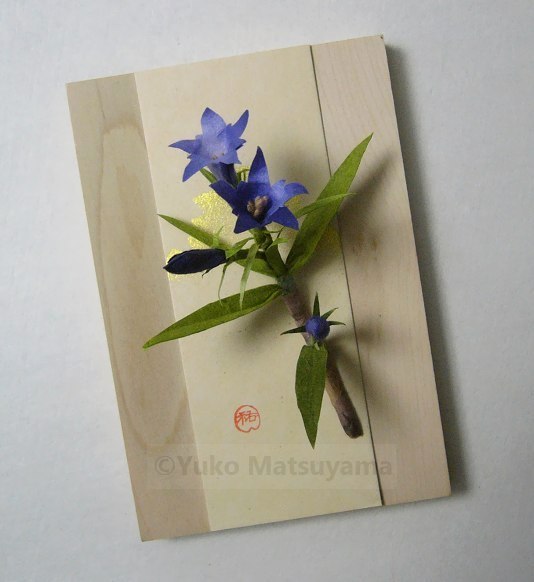

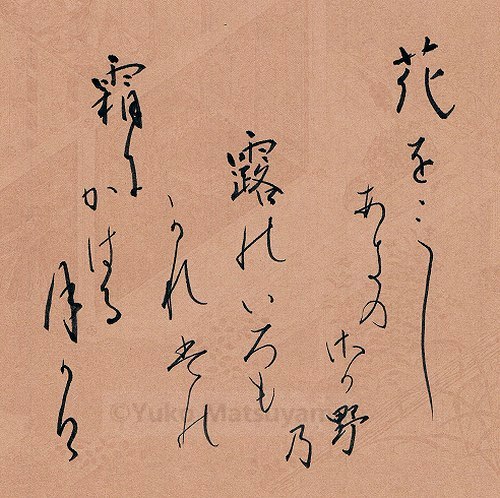

花をみし秋の嵯峨野の露の色も 枯葉の霜にかはる月影(藤原俊成卿女)

Hana wo mi shi aki no sagano no tsuyu no iro mo kareha no shimo ni kaharu tsuki kage (Fujiwara no toshinari kyou no musume)

色とりどりの秋草で目を愉しませてくれた嵯峨野。今は草葉が枯れ色となり、草葉に置かれていた美しい露も枯葉に置かれた霜に取って代わり、冴え冴えとした月の光が照らしています。

新古今時代を代表する女流歌人、俊成卿女(としなりきょうのむすめ)の一首です。秋の草花が千々に咲き乱れる花野の名所であった嵯峨野。今は枯野となった嵯峨野を草葉に置く霜と月の光の白一色で表現したところに寂寥感溢れる枯野を詠みつつも、清らかで優艶な情趣が感じられます。秋草に彩られた季節の余韻を感じる一首を書で表しました。

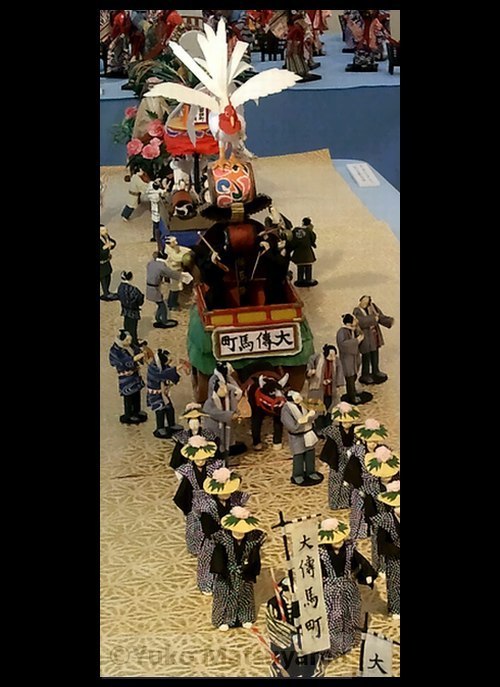

(人物制作:岩井昌子 山車・小道具制作:松山祐子)

(人物制作:岩井昌子 山車・小道具制作:松山祐子)