秋の七草の筆頭、萩。木でありながら草のような柔らかな枝ぶりから秋草に数えられてきました。繊細な花と動きのある葉を和紙の風合いによって表し、短冊にあしらいました。

“Bush clover”

秋の七草の筆頭、萩。木でありながら草のような柔らかな枝ぶりから秋草に数えられてきました。繊細な花と動きのある葉を和紙の風合いによって表し、短冊にあしらいました。

“Bush clover”

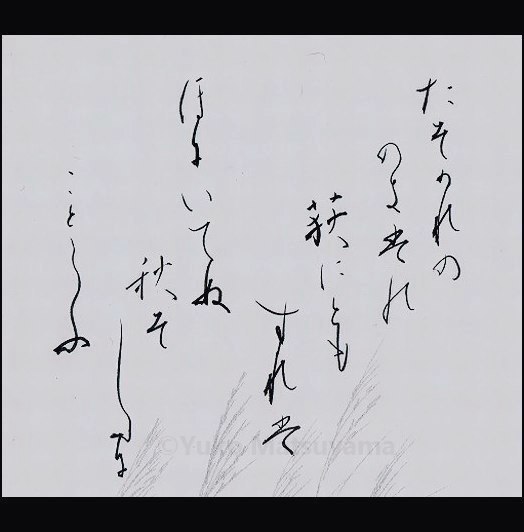

たそがれの 軒端の荻に ともすれば ほにいでぬ秋ぞ したに事とふ(新古今和歌集:式子内親王)

Tasogare no nokiba no ogi ni tomosureba ho ni idenu aki zo shita ni koto tofu

(Shinkokin Wakashū:syokushi naishinnou)

夏から秋へと季節の移ろいを軒端の荻の「穂にいでぬ秋」という詞で伝えた歌。黄昏時、荻の様子からは、秋は表には現れていないものの、秋の訪れを心に感じると詠まれたところに清新さを感じる式子内親王の一首です。

荻は、イネ科の植物で、秋に薄と似た銀白色の花穂を出します。草丈の高い荻が次第に秋の風情を醸し出し、秋風にそよぐ姿が浮かびます。

式子内親王の一首は『新古今和歌集』の夏歌の中では、高倉院・藤原頼実(ふじわらのよりざね)に続き配置され、その背景として『源氏物語』第2帖「帚木(ははきぎ)」の巻とのつながりを想起させながら第4帖「夕顔」の巻をイメージさせる排列となっていると「ゆうがほの花」(2016/8/14)の記事で書きました。

この歌の初句「たそがれの」は、第4帖「夕顔」の巻が想起され、「軒端の荻に」という第二句は、第3帖「空蝉(うつせみ)」に登場した空蝉の継娘、軒端荻(のきばのおぎ)が想起されます。

軒端荻という名は、「ほのかにも軒端の荻を結ばずは露のかことを何にかけまし」と「夕顔」の巻での源氏が軒端荻に贈った歌に由来します。紫式部は、軒端荻と年齢では同じくらいである空蝉と対比させ、その人となりを荻にたとえました。第4帖「夕顔」の巻では、軒端荻のその後についても書かれています。「夕顔」の巻では、軒端荻と源氏は直に会うことはなく、文のやり取りのみが書かれています。

式子内親王の「たそがれの」の歌が『新古今和歌集』の夏歌で、高倉院・藤原頼実の歌を受けて排列されたことで、『源氏物語』の第2帖「帚木」・第3帖「空蝉」・第4帖「夕顔」が繋がります。このことは、3つの巻が一括りとなった物語となっていることを示していると思われます。

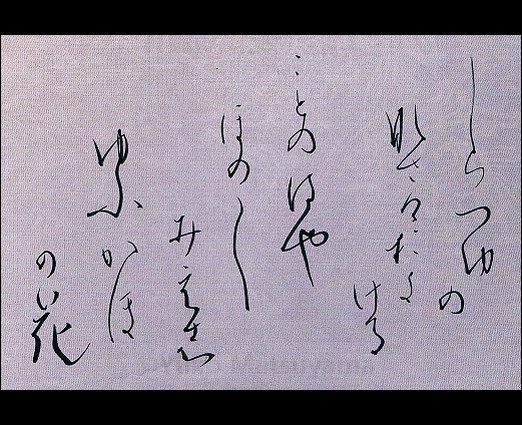

しら露の なさけおきける ことのはや ほのぼのみえし ゆふがほの花(新古今和歌集:藤原頼実)

Sira tsuyu no nasake oki keru koto no ha ya honobono mieshi yugaho no hana

(Shinkokin Wakashū:Fujiwara no yorizane)

『源氏物語』第4帖「夕顔」の中で、光源氏の乗った牛車が京の五条あたりにさしかかった折、白い花が咲く家に目が留まり、黄昏時にその花を一枝所望したところ、花を添えた扇にしたためられていた夕顔の

心あてに それかとぞ見る 白露の 光そえたる 夕顔の花

の歌を受けての源氏の返歌、

よりてこそ それかとも見め たそかれに ほのぼの見つる 花の夕顔

を本歌として夕顔の「心あてに」の歌を心に置き、源氏の心境になって創作されたものです。

本歌の「黄昏時で、はっきりとみえなかったので、近寄って花のようなお顔を拝見したいものです」を踏まえ、「白露の光によってぼんやりとした夕顔の花の人が情けのある言葉をかけてくれた」と詠んだものです。

この歌を詠んだ、藤原頼実(ふじわらのよりざね)は、平安末期から鎌倉初期の歌人で『新古今和歌集』では、前太政大臣と記されています。後鳥羽院の院政にも関わりました。

『新古今和歌集』の夏歌に撰集され、頼実の歌の前には、同じく『源氏物語』第4帖「夕顔」で夕顔の詠んだ「心あてに」の歌を本歌として詠んだ高倉院の御歌、

白露の 玉もてゆへる ませのうちに 光さへそふ とこなつの花

が置かれています。『源氏物語』第2帖「帚木(ははきぎ)」で頭中将が「常夏(とこなつ)」という呼び名で語った夕顔の人柄やエピソードが想い起されます。頼実の歌は発展性は乏しいですが、高倉院の御歌と対をなした趣向になっており、『源氏物語』の世界が広がります。

頼実の歌の次には、式子内親王の「たそがれの」で始まる歌が排列されています。”黄昏”は、夕顔の異名でもあり、夕顔の花と夕顔の君が想起される言葉です。一連の歌は、『新古今和歌集』では「夏暮」と分類される夏歌の歌題で秋歌へと繋がり、秋の気配を感じる位置に置かれています。

歌の題材としての「夕顔」は、詠まれたものは少なく、新古今以前の勅撰和歌集にはみられないものです。『源氏物語』を想起させるテーマとして夕顔が詠まれたことが背景となっているところから、勅撰集に撰集されたと考えます。

単に夕顔に託して儚さを詠み、『源氏物語』を想起させるイメージに繋がらないものであったならば、撰集されることはなかったはずです。

このことは、新古今時代には『源氏物語』が創作に大きな力を及ぼす存在となっていたことを示しています。その流れは、和歌にとどまらず、後世に多岐にわたって多くの作品を生み出していく源になりました。

『源氏物語』第4帖「夕顔」の巻を高倉院・頼実・式子内親王の3首の排列によって「帚木」の巻とのつながりをさりげなく想起させて、一連の優美な排列美によって伝えているところに、新古今の特色である象徴性が打ち出されていると感じます。

ウリ科のつる性の一年草、ユウガオ。夕顔に寄せて、清少納言は『枕草子』の中で次のように綴っています。

夕顏は朝顏に似て、いひつづけたるもをかしかりぬべき花のすがたにて、にくき實のありさまこそいとくちをしけれ。などてさはた生ひ出でけん。ぬかつきなどいふもののやうにだにあれかし。されどなほ夕顏といふ名ばかりはをかし。

清少納言の見立てによれば、ユウガオと朝顔の花は、花の形状がよく似ている記しています。清少納言は、朝顔と夕顔の花を対比させて、朝顔と夕顔を一対にして呼ぶのがふさわしいとしています。朝顔も夕顔も儚さを想う花です。

ユウガオについては、可憐な花からみて、瓢箪のような形の大きな実をつけるところが釣り合わずに残念に思われ、「ぬかつき」の実ほどの大きさであればよいのにと評しています。実のつき方からは、朝顔の雅なイメージに対してユウガオのイメージは、鄙びた簡素な印象が感じられます。「ぬかつき」とは、ほおずきの古語です。ユウガオの花の大きさとの釣り合いからみて、ほおずきの実のような愛らしさが程よいと評したところに清少納言らしい美意識が感じられます。されど、”夕顔”という名には風情があり、心惹かれるものがあるとしています。

『源氏物語』第4帖「夕顔」の中で紫式部は、ユウガオの白い花の儚さ、神秘性、可憐さ、生育している環境、花の終わった後に実を残していく植物の一生を通して、夕顔と呼ばれる女性のイメージと重ね合わせて表現しています。可憐な花を咲かせる夕顔が立派な実を残すところからは、夕顔の残した遺児、玉鬘の存在が心に留まります。

清少納言、紫式部それぞれのユウガオの捉え方の違いには、個性がよく表れています。また、紫式部も夕顔と朝顔を対比させるように『源氏物語』第20帖「朝顔」で、紫の上よりも高貴な身分の朝顔の姫君の物語を展開しています。朝顔の巻では、垣根にまつわりついて、あるかなきかのように色が移ろった朝顔を我が身にたとえて詠んだ朝顔の姫君の歌が想い起されます。朝顔と夕顔を対比させていることで、朝顔と夕顔の持っているイメージに託された女性たちの性格や背景の違いが鮮明になり、物語の奥深さを感じます。

画像は、夕顔の花を純白の柔らかな花をしぼ(皺)のある和紙の質感によって表し、扇子にあしらったものです。

“Moonflower”

風に揺れ動く姿が爽やかな高原の花、マツムシソウ。小花が多数集まって咲いたものが一つにまとまった形状は、薄紫の花色を清楚に引き立て、秋の気配を伝えます。薄紫の小花を繊細な和紙の染色と柔らかな質感で表し、短冊にあしらいました。

”Scabiosa japonica”

濃い紅色の朝顔。鮮明な花色は、明るい葉色に映えて涼やかです。和紙による朝顔を紗綾形(さやがた)文様の友禅紙を表にして白い和紙を重ね、立体的に折り上げた花包みにあしらいました。

”Japanese morning glory”

秋の七草のなかでも野趣ある葛。赤紫の花穂の優しさと葉裏の白をみせながら風にそよぐ姿は素朴で風情があります。葉を小さめにして、躍動感のある葛を和紙の落ち着いた色合いと繊維の強さで表し、扇子にあしらいました。

“Kudzu vine”

秋の七草のなかでも控えめな淡い紅紫色の花と楚々とした風情で季節を伝えるフジバカマ。

穏やかで優美な佇まいは、秋の野辺を想わせてくれます。和紙の柔らさと繊維の強さによって表しました。

“Thoroughwort”

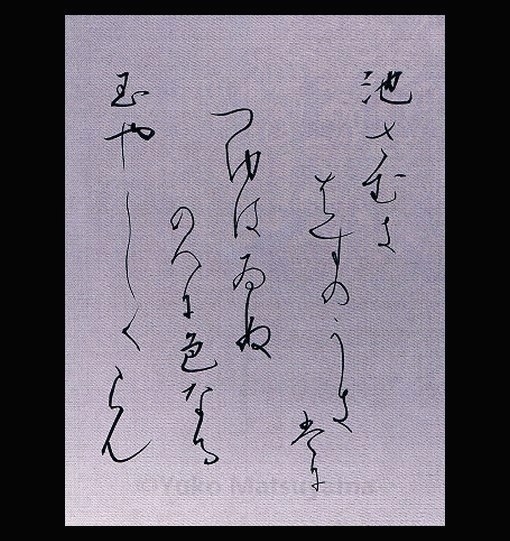

池さむき 蓮のうき葉に 露はゐぬ 野辺に色なる 玉や敷くらん (初度百首:式子内親王)

Ike samuki hasu no ukiha ni tsuyu ha inu nobe ni iro naru tama ya shiku ran(Syodo hyakusyu: Shokushi naisinnou)

正治二年(1200年)の後鳥羽院主催による正治初度百首(しょうじしょどひゃくしゅ)にある一首です。蓮の葉の上に置く露が涼しさを呼ぶと詠まれてきた先例を踏まえ、池の涼感を「池さむき」と詠んだところに式子内親王の独創性を感じます。

「露」というと秋の季節の歌材で、”はかなさ”を伝えるものとして草葉に置く姿を秋風と取り合わせてよく詠まれてきました。

夏の露は、次に訪れる秋の情趣を連想させて、夏の暑さを和らげて涼感を誘います。夏の露は、清浄さを象徴する蓮の葉と取り合わせられました。

池を覆うように浮く蓮の葉は「うき葉」と呼ばれ、夏の風物として歌に詠まれてきました。蓮の清らかなイメージと露の純粋美は、清涼感と同時に心を清らかにします。

式子内親王の歌では、夏の水辺の冷気が、秋の寒気を呼び起こします。蓮の葉に置く透明で、きらきらと輝く露は蓮の葉から消えた後、野辺を覆い、草葉を秋色に染め上げていきます。季節の移ろいに託した心の内を露によって象徴的に表現しています。