「和紙のつどい・雛展」(渋谷・東急本店)が無事終了いたしました。

菜の花・レンゲソウ・スミレ・桜などを形代とした花雛をはじめ、~五節句をめぐる花あそび~と題した作品群をご覧いただきました。画像は、出展しました花雛よりレンゲソウと菜の花を坐雛(すわりびな)で表したものです。寒さの中、ご来場いただきました皆様には心より御礼申し上げます。お寄せいただきましたコメントに力をいただきました。これからも、和紙作品から季節を愉しんでいただけましたら幸いです。

「和紙のつどい・雛展」(渋谷・東急本店)が無事終了いたしました。

菜の花・レンゲソウ・スミレ・桜などを形代とした花雛をはじめ、~五節句をめぐる花あそび~と題した作品群をご覧いただきました。画像は、出展しました花雛よりレンゲソウと菜の花を坐雛(すわりびな)で表したものです。寒さの中、ご来場いただきました皆様には心より御礼申し上げます。お寄せいただきましたコメントに力をいただきました。これからも、和紙作品から季節を愉しんでいただけましたら幸いです。

「和紙のつどい・雛展」の会期中(2/2~2/8)の各日、キットを使った折り紙講習を会場にて行います。

費用は材料費(おりがみ会館のキット代)のみです。受付時間は、午前11時~午後5時となっております。予約の必要はございません。会場にて直接お尋ねください。

講習します内容は、小笠原雛・3枚重ねのおりびな・応神びな・三階松鶴(寿鶴)です。

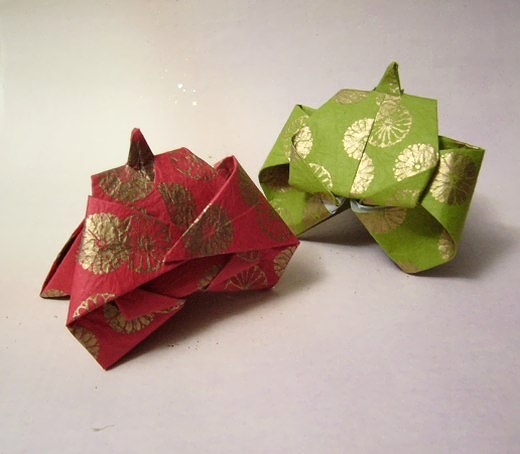

参考画像の上段は、手前の左より3枚重ねのおりびな、三階松鶴です。中央の屏風仕立てのものは、応神びなです。

3枚重ねのおりびなは、箸袋や色紙、はがきやカードなどにアレンジして愉しんでいただけます。また、三階松鶴は色違いのペアで折り、雛に見立てて飾っていただけます。応神びなは、今年初めての講習となります。水引を結び、梅をあしらった飾りがアクセントとなって季節感を愉しんでいただけます。

下段の画像は、伝承の折り紙の小笠原雛です。楮の揉み加工の折り紙で折ったものです。厚みとしぼ(皺)があることで立体感が増して感じられます。

また、友禅柄のものでは図柄の選び方によって、愛らしさや重厚さの趣の違いを愉しめます。

2017年 2月2日(木)~2月8日(水)

折り紙講習 受付時間 11:00~17:00

渋谷・東急本店 6階 家具売場 特設スペース

協力:お茶の水 おりがみ会館 http://www.origamikaikan.co.jp/

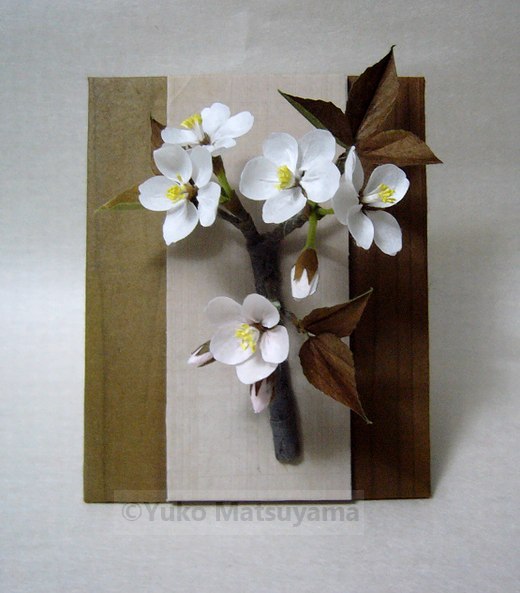

和紙クラフト「山桜」

2017年 3月4日(土)10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 http://www.ozuwashi.net/ )

日本の春を彩る桜を和紙の花で表現します。桜のなかでも山野に自生する古雅な趣の山桜を和紙の白と茶を基調に表現します。枝の組み方、葉の大小の変化によって、山桜の生命感を伝えます。

和紙の色合い、柔らかな質感、和紙それぞれの持ち味を生かし、柔らかな一重の山桜の落ち着いた風情を引き出します。立体感ある山桜の図絵として愉しめる形式に茶系統でまとめたパネルにアレンジし、立て飾りに一回の講座で仕立てます。

(高さ:15cm)

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講習会のページhttp://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。

和紙クラフト「シジュウカラ」

2017年3月16日(木) 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 http://www.ozuwashi.net/ )

身近にみられる野鳥、シジュカラを紙素材の持つ柔軟性を生かして丸みのある体を表現します。

和紙の細やかさを生かして細い2本の足で立たせ、頭・背の羽色の対比が鮮やかなシジュウカラの特徴を和紙の取り合わせ方と使い方を工夫して表現します。

シジュウカラの特徴ある羽の複雑な構造を省略によって伝え、生命感を和紙素材の持ち味を生かし、長い尾羽の重なりによって引き出してみます。画像の作品は、尾羽の先までの長さは11cmほどです。一回の講座で一羽を仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講習会のページhttp://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。

彩人形 岩井昌子 草薙郷子 酒井佳子 松山祐子

2017年 2月2日(木)~2月8日(水) 午前10時~午後7時

渋谷・東急本店 6階 家具売場 特設スペース

https://www.tokyu-dept.co.jp/honten/news/detail.html/?id=478

http://www.tokyu-dept.co.jp/honten/

協力:お茶の水 おりがみ会館 http://www.origamikaikan.co.jp/

キットによる折り紙講習がございます。会場にて随時、承ります。

受付時間: 各日 午前11時~午後5時

(折り紙講習します内容につきましては後日、詳しくお知らせいたします。)

作家の個性溢れる和紙によるお雛様をはじめ、創作人形、和紙造形の作品の数々をご高覧いただけましたら幸いです。

2017年の「和紙のつどい・雛展」では雛の作品をはじめとして、季節の節目を祝う五節句をめぐる植物をテーマに展開いたします。

季節の節目を祝うを五節句では、上巳の節句の華やぎ、端午の節句の凛々しさなど、それぞれの節句の季節を象徴してきた植物に心を託し、願いを込めてきました。季節の移ろいを伝える植物は、暮らしに彩りと潤いを与えてくれます。

雛を飾り始める季節に ~五節句をめぐる花遊び~ と題し、リアルな大きさからミニチュアまで和紙素材の持ち味を生かし、小さな空間で季節を愉しめる作品を御覧に入れたいと思っております。

画像の作品は、1月7日の人日の節句に向けたしつらいとして、新春の寿ぎを卜伴(ぼくはん)椿と花包みに込めたものです。

日本の在来植物として松や竹とともに不老長寿や永続性など瑞祥を象徴するものとして尊ばれてきた椿。花文化が栄えた江戸時代、新発見や品種改良によって多彩な咲き方、花色の椿が現れました。そのひとつに江戸初期には存在し、今に伝わる春咲きの卜伴(ぼくはん)椿があります。関西では、月光(がっこう)椿と呼ばれています。

濃紅色の花色と小さな花びらのように変化した雄蕊(ゆうずい)の対比が鮮やかな唐子咲きの卜伴椿を花径4.5㎝ほどに縮小して表しました。椿を飾った花包みは、吉祥の図柄の友禅和紙を組み合わせ、立体的に折り上げました。

Camellia Japonica ”Bokuhan”

和紙クラフト「早春の花たち」

2017年1月9日(月) 成人の日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 http://www.ozuwashi.net/ )

春を先取りし、早春の庭を彩る可憐なスミレ・スノードロップ・クロッカスを和紙の色合いによって表現します。

春野の風情がある小さく素朴な花の特徴を簡略にして表し、早春の清々しく躍動感ある季節を伝えます。白い和紙の風合いを生かして立体的な花包みにアレンジし、置いて飾っていただける形に一回の講座で仕上げます。(作品の高さは、花包みを含めて12~15cmほどです。)

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講習会のページhttp://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。

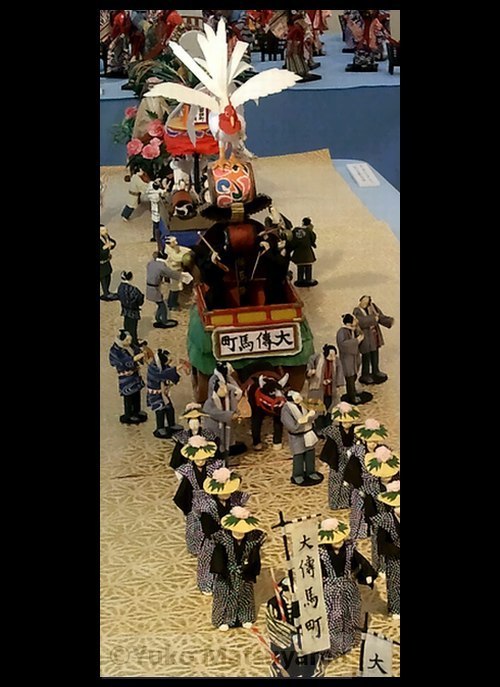

(人物制作:岩井昌子 山車・小道具制作:松山祐子)

(人物制作:岩井昌子 山車・小道具制作:松山祐子)

「日本のまつり」展 (お茶の水 おりがみ会館 :おりがみギャラリー)が最終日を迎えました。ご来場いただきました皆様には御礼申し上げます。

今回、展示致しました江戸末期の神田祭の祭礼行列のなかで、一番山車の諫鼓(かんこ)山車は平成になって復活し、現在の神幸祭で江戸の面影を偲ぶことができます。神田祭は明治半ばまでは、華やかな山車を町ごとに曳き回すことが中心の祭礼でした。また、舞踊や寸劇、お囃子や仮装行列などの附け祭(つけまつり)が神幸祭の行列に加わる盛大なものでした。明治維新によって江戸幕府の公式の行事から東京の都市祭礼へと移り変わり、明治半ば以降は、電線や鉄道の普及による街並みの変貌、不景気などによる社会情勢の変化など諸事情により、山車から神輿の渡御が祭りの中心になっていきました。

平成になって神幸祭での諫鼓(かんこ)山車の復活と共に、附け祭も現代の事情に合った形で復活しました。また、江戸開府以前から江戸初期に神田祭の主体であった神事能も復活し、江戸の文化が今に受け継がれています。

多くの方にご覧いただく機会が得られ、応援いただき励みとなりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

”Kanda Festival”

「 蔦のリース 」

2016年11月23日(水) 勤労感謝の日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 http://www.ozuwashi.net/ )

秋から冬へと移ろう季節を蔦紅葉で表現します。葉色の移り変わりを和紙の繊細で多彩な色合いと柔らかさで伝えます。葉色のバランスと間を考えながら配置し、立体感のあるリースにアレンジします。作品は、立てて飾っていただける形に一回の講座で仕上げます。

(高さ15cm、幅12cm)

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講習会のページhttp://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。