秋の七草に数えられてきた、葛。赤紫の花穂を和紙の落ち着いた色合いで表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

秋の七草のひとつ、可憐な女郎花(おみなえし)。鮮やかな黄色の彩りの細やかな花は、秋の野を想い起してくれます。小花の集まった繊細な草姿が風に揺れ動くたおやかさは、古来より和歌に詠まれてきました。和紙の柔らかな風合いと省略によって、花の風情を表しました。

“Patorinia”

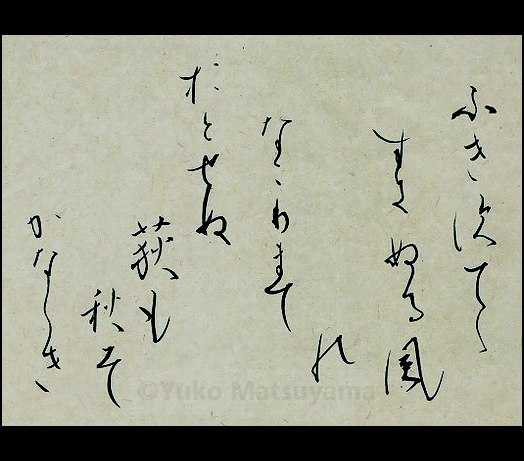

吹き捨てゝ 過ぎぬる風の 名残まで 音せぬ荻も 秋ぞ悲しき(風雅和歌集:京極為兼)

Fuki sute te suginuru kaze no nagori made oto senu ogi mo aki zo kanashiki (Fuugawakashū:Kyougoku Tamekane)

風にそよぐ葉に秋の気配を感じると詠まれたきた荻(おぎ)。京極為兼(きょうごくためかね)は、先例とは異なる独自な視点で秋を捉えました。為兼は、中世の時代を背景に、純粋な自然観照歌を目指しました。

風に身を委ねていた荻が、風がぴたりと止み、すっと立っています。微動だにしない瞬間、荻の様に風の名残を感じ、静寂さのなかにこそ秋のしみじみとした情趣があると詠みました。静止した荻を「音せぬ荻」と表現し、視覚と聴覚によって秋の静けさを感覚的に印象付けています。対象を凝視し、心を出発点として自然を捉えようとした京極派の為兼らしさが現れています。

音を立てていた風が止み、荻のそよぎが止まった瞬間の動から静への鮮明な対比は、墨の陰影によって表現された墨絵のような世界を感じさせ、幽寂な情趣がいっそう深く漂って感じられます。為兼は、物悲しく思われる秋の静寂さの中に閑寂の美を見出しました。

枯淡で静寂な世界に憧れを持っていた風雅集時代の趣向が反映された一首を書で表しました。

夏から秋へと季節の移ろいを楚々とした風情で伝えるシュカイドウ。立秋を過ぎても残暑の厳しい時季には慎ましく可憐な花は、涼やかな風情で心和ませてくれます。

繊細な小花としっとりとして光沢感のある葉を和紙の風合いで表し、扇子にあしらいました。

“Hardy begonia”

秋の七草の筆頭、萩。木でありながら草のような柔らかな枝ぶりから秋草に数えられてきました。繊細な花と動きのある葉を和紙の風合いによって表し、短冊にあしらいました。

“Bush clover”

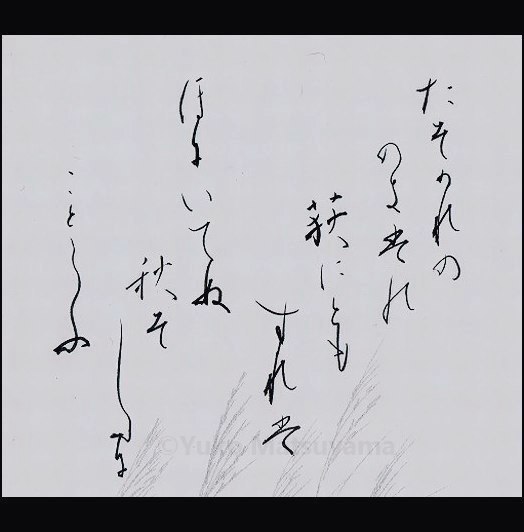

たそがれの 軒端の荻に ともすれば ほにいでぬ秋ぞ したに事とふ(新古今和歌集:式子内親王)

Tasogare no nokiba no ogi ni tomosureba ho ni idenu aki zo shita ni koto tofu

(Shinkokin Wakashū:syokushi naishinnou)

夏から秋へと季節の移ろいを軒端の荻の「穂にいでぬ秋」という詞で伝えた歌。黄昏時、荻の様子からは、秋は表には現れていないものの、秋の訪れを心に感じると詠まれたところに清新さを感じる式子内親王の一首です。

荻は、イネ科の植物で、秋に薄と似た銀白色の花穂を出します。草丈の高い荻が次第に秋の風情を醸し出し、秋風にそよぐ姿が浮かびます。

式子内親王の一首は『新古今和歌集』の夏歌の中では、高倉院・藤原頼実(ふじわらのよりざね)に続き配置され、その背景として『源氏物語』第2帖「帚木(ははきぎ)」の巻とのつながりを想起させながら第4帖「夕顔」の巻をイメージさせる排列となっていると「ゆうがほの花」(2016/8/14)の記事で書きました。

この歌の初句「たそがれの」は、第4帖「夕顔」の巻が想起され、「軒端の荻に」という第二句は、第3帖「空蝉(うつせみ)」に登場した空蝉の継娘、軒端荻(のきばのおぎ)が想起されます。

軒端荻という名は、「ほのかにも軒端の荻を結ばずは露のかことを何にかけまし」と「夕顔」の巻での源氏が軒端荻に贈った歌に由来します。紫式部は、軒端荻と年齢では同じくらいである空蝉と対比させ、その人となりを荻にたとえました。第4帖「夕顔」の巻では、軒端荻のその後についても書かれています。「夕顔」の巻では、軒端荻と源氏は直に会うことはなく、文のやり取りのみが書かれています。

式子内親王の「たそがれの」の歌が『新古今和歌集』の夏歌で、高倉院・藤原頼実の歌を受けて排列されたことで、『源氏物語』の第2帖「帚木」・第3帖「空蝉」・第4帖「夕顔」が繋がります。このことは、3つの巻が一括りとなった物語となっていることを示していると思われます。

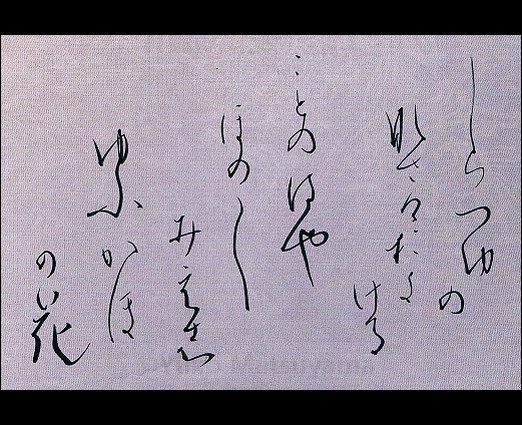

しら露の なさけおきける ことのはや ほのぼのみえし ゆふがほの花(新古今和歌集:藤原頼実)

Sira tsuyu no nasake oki keru koto no ha ya honobono mieshi yugaho no hana

(Shinkokin Wakashū:Fujiwara no yorizane)

『源氏物語』第4帖「夕顔」の中で、光源氏の乗った牛車が京の五条あたりにさしかかった折、白い花が咲く家に目が留まり、黄昏時にその花を一枝所望したところ、花を添えた扇にしたためられていた夕顔の

心あてに それかとぞ見る 白露の 光そえたる 夕顔の花

の歌を受けての源氏の返歌、

よりてこそ それかとも見め たそかれに ほのぼの見つる 花の夕顔

を本歌として夕顔の「心あてに」の歌を心に置き、源氏の心境になって創作されたものです。

本歌の「黄昏時で、はっきりとみえなかったので、近寄って花のようなお顔を拝見したいものです」を踏まえ、「白露の光によってぼんやりとした夕顔の花の人が情けのある言葉をかけてくれた」と詠んだものです。

この歌を詠んだ、藤原頼実(ふじわらのよりざね)は、平安末期から鎌倉初期の歌人で『新古今和歌集』では、前太政大臣と記されています。後鳥羽院の院政にも関わりました。

『新古今和歌集』の夏歌に撰集され、頼実の歌の前には、同じく『源氏物語』第4帖「夕顔」で夕顔の詠んだ「心あてに」の歌を本歌として詠んだ高倉院の御歌、

白露の 玉もてゆへる ませのうちに 光さへそふ とこなつの花

が置かれています。『源氏物語』第2帖「帚木(ははきぎ)」で頭中将が「常夏(とこなつ)」という呼び名で語った夕顔の人柄やエピソードが想い起されます。頼実の歌は発展性は乏しいですが、高倉院の御歌と対をなした趣向になっており、『源氏物語』の世界が広がります。

頼実の歌の次には、式子内親王の「たそがれの」で始まる歌が排列されています。”黄昏”は、夕顔の異名でもあり、夕顔の花と夕顔の君が想起される言葉です。一連の歌は、『新古今和歌集』では「夏暮」と分類される夏歌の歌題で秋歌へと繋がり、秋の気配を感じる位置に置かれています。

歌の題材としての「夕顔」は、詠まれたものは少なく、新古今以前の勅撰和歌集にはみられないものです。『源氏物語』を想起させるテーマとして夕顔が詠まれたことが背景となっているところから、勅撰集に撰集されたと考えます。

単に夕顔に託して儚さを詠み、『源氏物語』を想起させるイメージに繋がらないものであったならば、撰集されることはなかったはずです。

このことは、新古今時代には『源氏物語』が創作に大きな力を及ぼす存在となっていたことを示しています。その流れは、和歌にとどまらず、後世に多岐にわたって多くの作品を生み出していく源になりました。

『源氏物語』第4帖「夕顔」の巻を高倉院・頼実・式子内親王の3首の排列によって「帚木」の巻とのつながりをさりげなく想起させて、一連の優美な排列美によって伝えているところに、新古今の特色である象徴性が打ち出されていると感じます。

ウリ科のつる性の一年草、ユウガオ。夕顔に寄せて、清少納言は『枕草子』の中で次のように綴っています。

夕顏は朝顏に似て、いひつづけたるもをかしかりぬべき花のすがたにて、にくき實のありさまこそいとくちをしけれ。などてさはた生ひ出でけん。ぬかつきなどいふもののやうにだにあれかし。されどなほ夕顏といふ名ばかりはをかし。

清少納言の見立てによれば、ユウガオと朝顔の花は、花の形状がよく似ている記しています。清少納言は、朝顔と夕顔の花を対比させて、朝顔と夕顔を一対にして呼ぶのがふさわしいとしています。朝顔も夕顔も儚さを想う花です。

ユウガオについては、可憐な花からみて、瓢箪のような形の大きな実をつけるところが釣り合わずに残念に思われ、「ぬかつき」の実ほどの大きさであればよいのにと評しています。実のつき方からは、朝顔の雅なイメージに対してユウガオのイメージは、鄙びた簡素な印象が感じられます。「ぬかつき」とは、ほおずきの古語です。ユウガオの花の大きさとの釣り合いからみて、ほおずきの実のような愛らしさが程よいと評したところに清少納言らしい美意識が感じられます。されど、”夕顔”という名には風情があり、心惹かれるものがあるとしています。

『源氏物語』第4帖「夕顔」の中で紫式部は、ユウガオの白い花の儚さ、神秘性、可憐さ、生育している環境、花の終わった後に実を残していく植物の一生を通して、夕顔と呼ばれる女性のイメージと重ね合わせて表現しています。可憐な花を咲かせる夕顔が立派な実を残すところからは、夕顔の残した遺児、玉鬘の存在が心に留まります。

清少納言、紫式部それぞれのユウガオの捉え方の違いには、個性がよく表れています。また、紫式部も夕顔と朝顔を対比させるように『源氏物語』第20帖「朝顔」で、紫の上よりも高貴な身分の朝顔の姫君の物語を展開しています。朝顔の巻では、垣根にまつわりついて、あるかなきかのように色が移ろった朝顔を我が身にたとえて詠んだ朝顔の姫君の歌が想い起されます。朝顔と夕顔を対比させていることで、朝顔と夕顔の持っているイメージに託された女性たちの性格や背景の違いが鮮明になり、物語の奥深さを感じます。

画像は、夕顔の花を純白の柔らかな花をしぼ(皺)のある和紙の質感によって表し、扇子にあしらったものです。

“Moonflower”