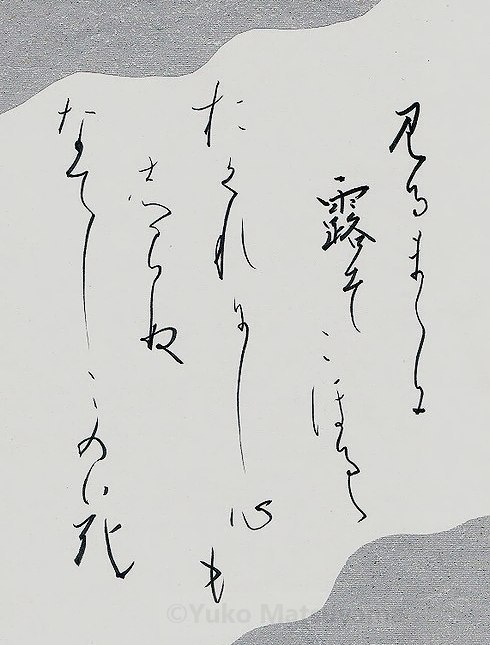

みるままに 露ぞこぼるゝ おくれにし 心も知らぬ なでしこの花( 後拾遺和歌集:上東門院 )

Miru mama ni tsuyu zo koboruru okure ni shi kokoro mo shiranu nadesiko no hana(GosyuiWakashū:Jyoutou monin)

撫子をみるにつけても涙がこぼれますと、父に死に別れた哀しみを知らず、無心に撫子の花を手にとった我が子への想いを詠んだ一首。

一首は、藤原道長の女(むすめ)、一条天皇中宮の彰子(しょうし)が詠んだものです。

彰子の夫、一条院が崩御された年、一首に詠まれた我が子、敦成親王(後一条院)は四歳でした。後に彰子は出家し、上東門院(じょうとうもんいん)となりました。

一首には、次のような詞書があります。

一条院うせ給ひてのち、なでしこの花の侍りけるを、後一条院幼くおはしまして、なに心もしらでとらせ給ひけれは、おぼしいづることやありけむ

とあり、幼い敦成親王が無心に撫子の花を手にとったところを見て、一条院のことを何かを思い出され、詠まれたことが記されています。

詞書にあるように、可憐な撫子の花に掛け、愛しい我が子を詠んでいます。愛らしい撫子の花に託し、一条院を偲ぶ哀感と我が子を慈しむ優しさが溢れています。彰子の文化サロンには、紫式部・赤染衛門・和泉式部・伊勢大輔・相模などの優れた才能が集い繁栄したのも、彰子の細やかな心配りと優しさによって支えられたものと思われます。

彰子の温かで誠実な人柄がしみじみと伝わってくる、一首を書で表しました。