紫の花が高原の秋の爽やかさを感じさせるりんどう。笹状の細長い葉が野趣を醸し出します。

花色が印象的なりんどうを和紙の紫の染色と薄くしなやかな紙質を生かして表し、陶器の一輪挿しにあしらいました。

”Gentian”

紫の花が高原の秋の爽やかさを感じさせるりんどう。笹状の細長い葉が野趣を醸し出します。

花色が印象的なりんどうを和紙の紫の染色と薄くしなやかな紙質を生かして表し、陶器の一輪挿しにあしらいました。

”Gentian”

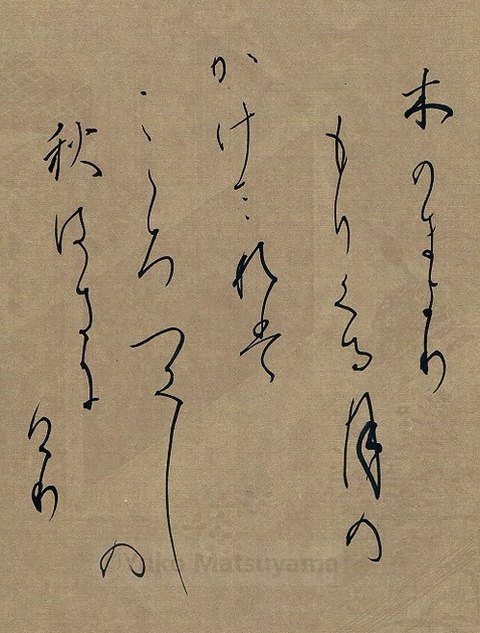

木の間より もりくる月のかげ見れば 心づくしの 秋は来にけり(古今和歌集:よみ人しらず)

Ko no ma yori mori kuru tsuki no kage mireba kokoro dukushi no aki ha ki ni keri (Kokin Wakashū:Yomibito sirazu)

木の間から洩れる月の光に秋の心情を感じ詠まれた一首。

『古今和歌集』秋上で、立秋、秋風、七夕歌に続き排列されています。一首の前後の排列から、初秋の月に秋の到来を強く印象付けていることが窺えます。

この一首は、「心づくしの秋」というところに、物思いの限りを尽くす季節をしみじみと感じさせます。初秋の月の光は、まだ木の間隠れに射しています。木の間を洩れる月の光は、秋が深くなり木の葉が色づき、落葉して遮るものがなく冴え冴えとした閑寂な冬へと向かうことを予感させます。微妙な季節の移ろいに心を働かせ、「心づくし」の季節と捉えたところに、秋の感傷がしみじみと呼び起こされます。

また、「心づくしの秋」という表現は、『源氏物語』第12帖「須磨」のなかで「須磨には、いとど心づくしの秋風に、海は少し遠けれど」という一節に引用され、名文として読者の心を捉えてきました。都から離れた須磨の地が、四季の中でもいっそう侘しいと感じさせます。

秋の感傷が心に沁み入る一首を書で表しました。

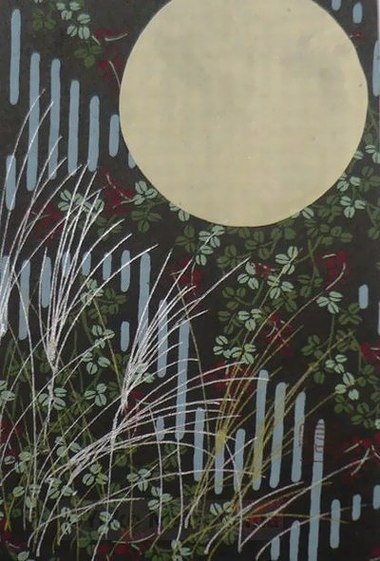

萩の図柄の能千代紙を背景に秋の野を表したものです。月を浮かべ、薄を描き入れました。月は、能千代紙と異なる質感の和紙を選び、抑えた光沢感と紙の内部が均質でない特性を生かしました。

“Autumn Grass and Moon”

深まる秋を伝える菊。白い小菊の花を1センチほどの大きさに縮小して表し、豆盆栽の鉢にあしらったものです。手漉き和紙の柔らかな光沢感と繊維の強さを生かし、花の開き加減の違いや蕾のつき方、葉の動きを出しました。

”Chrysanthemum”

秋の気配を伸びやかに伝えるシュウメイギク。細い茎の先に花や蕾をつけた一重の白と紅紫の花を和紙で表した一作です。丸い形の蕾は、膨らみ加減の違いが際立ち、生命を感じさせます。和紙の色合いと柔軟性によって花の個性を表し、素朴な味わいの和紙の花包みにあしらいました。

”Anemone japonica”

和紙クラフト一日講座 「 山茶花 」

2017年 11月23日 (木) 勤労感謝の日

10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 http://www.ozuwashi.net/ )

秋から冬、ふんわりと穏やかに咲く山茶花。温かく明るい色合いの和紙で、一重の山茶花の生命感を伝えます。和紙の取り合わせ方によって、花びらの質感を表現します。また、和紙の光沢感を生かし、常緑の葉の表情を出し、躍動感を伝えます。素朴な和紙で包み、シンプルに置いて飾っていただける形に一回の講座で仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせは、小津和紙 文化教室の下記のリンク先

(一日講座のページhttp://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。