華麗な花色で早春を艶やかに彩る紅梅。『万葉集』の時代、白梅の白さが賛美されました。

平安時代になると、白梅に加えて紅梅が愛でられました。『枕草子』のなかで清少納言は、「木の花は 梅の濃くも薄くも紅梅。」と木の花の第一に紅梅をあげています。紅梅は、濃淡いずれの花色も素晴らしいと評しています。

また、『源氏物語』のなかで紫式部は、紫の上を通じて紅梅への愛着を語っています。紫の上は最愛の孫にあたる匂宮に大切にしていた紅梅を託しました。

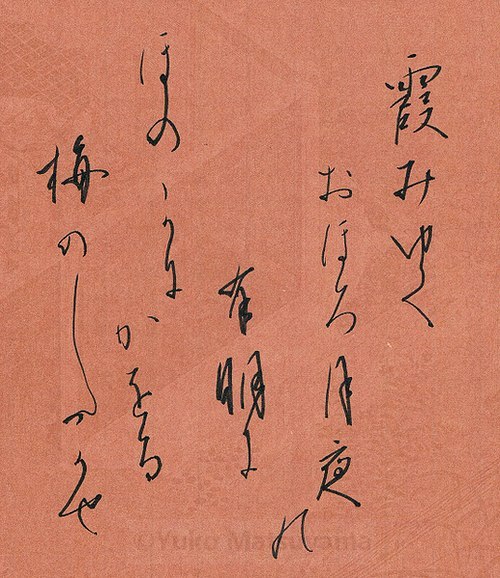

画像は、『源氏物語』第43帖「紅梅」です。

柏木の弟、按察(あぜち)大納言が庭にある紅梅を一枝折らせ、「心ありて風の匂はす園の梅にまづ鶯のとはずやあるべき」と匂宮に訪れて欲しいものと紅梅に歌を添え、匂宮の元へ贈った場面のイメージです。贈られた紅梅を見て匂宮は、紅梅は香りでは白梅に劣るとされているが、この紅梅は白梅に負けない香りを持っていると賞賛しました。

このエピソードからは、白梅からは芳しい薫りを持つ薫が思い出され、源氏や紫の上が深く心を寄せてきた紅梅に匂宮が重なります。

“Genji Monogatari no.43 Koubai”