蔓の動きに風趣を感じる、素朴で身近な夏の花。細くて強い線を描く蔓を楮の繊維で表し、ガラスの器にあしらいました。

”Calystegia japonica”

ノリノキとはノリウツギの別名です。ノリウツギの名は、和紙を漉くために原料のつなぎとしての糊(ネリとよばれる粘液)を樹皮からとったところに由来します。白い花穂(かすい)がレースのように円錐状に広がるノリウツギ。俯瞰によって繊細な花穂の特徴を表しました。

”Hydrangea paniculata”

夏の風物詩、七夕。中国から伝わった牽牛(けんぎゅう)と織女(しょくじょ)の伝説と針仕事や芸事の上達を星に願う「乞巧奠」(きっこうでん)の習わしなどが組合わされ、日本の七夕行事として発展しました。

梶の葉とともに、七夕を象徴してきた笹の葉。和紙による笹の葉に五色の短冊と五色の糸を掛け、七夕飾りを表わしました。

“Tanzaku Tanabata”

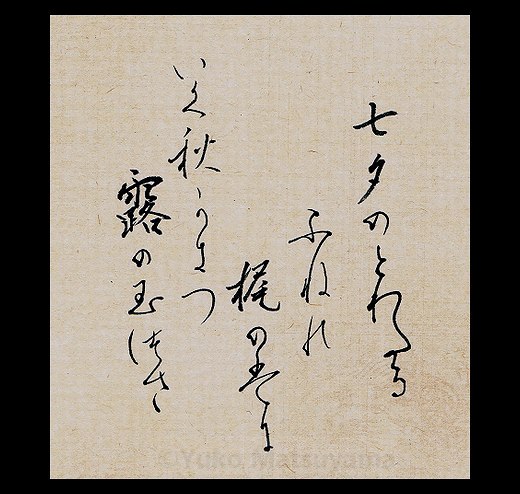

たなばたのとわたる舟のかぢの葉に いく秋かきつ露の玉づさ(新古今和歌集:藤原俊成)

Tanabata no to wataru fune no kadi no ha ni iku aki kakitsu tsuyu no

tama dusa (Shinkokin Wakashū:Fujiwara no Toshinari)

七夕の天の川を渡る舟の梶を梶の葉と掛けて、「 秋が来るたびに露が儚くこぼれ落ちていくように叶うことのない想いを梶の葉に何度、書き続けてきたことか 」と詠んだ一首です。玉づさとは、手紙の古語です。歌の中では、想いが叶うようにと祈願した願文をいいます。

この一首は、『後拾遺和歌集』の上総乳母(かずさのうば)の「天の川とわたる舟のかぢの葉に 思ふことをも書きつくるかな」を本歌としています。『後拾遺和歌集』は、古今・後撰・拾遺に続く第四番目に編纂された勅撰和歌集です。和泉式部、相模・赤染衛門などの女流歌人の活躍が色濃く反映されたところに特色があります。

旧暦での七夕は、今の新暦では8月。2016年は、8月9日にあたります。

『新古今和歌集』では、秋歌の上に配列されています。秋部の巻頭は、初秋の心を秋の初風によって感じる立秋を歌題とした歌から始まります。風に感じた秋の到来から更に進み、秋風を歌題に風によって草葉に置く露がこぼれる様を捉え、”あはれ”を誘う歌へと展開されます。次に続くのが、七夕の歌題です。『古今和歌集』以来、勅撰和歌集の秋部の中での七夕は秋風・秋月などと並んで歌数が多く、秋部を構成する主要なテーマのひとつとして受け継がれてきました。『新古今和歌集』以降もその流れは受け継がれています。

『新古今和歌集』での七夕を詠んだ歌は15首撰ばれており、その構成は、古今時代に紀貫之(きのつらゆき)が屏風歌として詠んだ一首、『万葉集』より撰集された山部赤人(やまべのあかひと)の一首から始まり、七夕を和歌に詠んできた伝統を伝えています。『万葉集』には数多くの七夕の歌がみられます。中国から伝来した七夕伝説は、万葉時代の人々の共感を呼び、心を捉えていたことが窺えます。

そのなかで、藤原俊成(ふじわらのとしなり)の歌は8番目と中程に配列されています。

俊成の一首は、本歌とは全く異次元の独自な視点と広がりがあります。「露の玉づさ」と美しい言葉で表現した結句は、哀れを深く誘います。儚く過ぎて行った年月に古来より七夕に託してきた人々の想いを投影させ、掬い取った深さ、心の厚みを感じます。

七夕に寄せ、俊成の一首を書で表しました。

7月7日は七夕。願い事を書く紙が貴重であった古では、文字を書くことができる梶の木の葉が使われていました。七夕の夜、梶の葉に詩歌などを書いて供え、願い事をする習わしがありました。

七夕を歌題として梶の葉に託して詠んだ和歌から、梶の葉と七夕の願い事が結びついていたことがわかります。その一例として『後拾遺和歌集』にある、上総乳母(かずさのうば)の一首が知られています。

天の川とわたる舟のかぢの葉に 思ふことをも書きつくるかな

梶の木は、和紙の原料でもありました。梶は楮の原種で、楮より繊維が長いところに特徴があり、丈夫な和紙になります。また、梶の木は神聖な樹木として神事に用いられてきました。

和紙による梶の葉を天の川に見立てた緑を基調とした装飾のある継ぎ紙にあしらい、七夕をイメージしました。

“Tanabata”

夏至から数えて11日目を「半夏生」と呼ぶところに由来する名を持つハンゲショウ。

2016年は7月1日が、半夏生にあたります。半夏生の頃に葉の一部が白くなり、花穂に白い細やかな花を咲かせます。水辺の花として親しまれてきました。白の和紙と緑の和紙を取り合わせ、清涼感あるハンゲショウを表し、竹の花器にあしらいました。

“Lizard’s tail”

大輪の花と蔓と葉の躍動感が涼やかな鉄線。花びらや葉の輪郭のくっきりとしたと線に清々しさを感じます。しゃっきっとした和紙の切り口による線により、鉄線の風情を表し、表面に微かな凹凸のあるガラスの器にあしらいました。

”Clematis”