枝いっぱいに鮮やかな黄色の花をつけるレンギョウ。桜の季節、辺りを明るくして照らして春を彩ります。連翹の枝を和紙で表し、扇子にあしらいました。

”Forsythia”

はかなくて過ぎにしかたを数ふれば 花にもの思ふ春ぞへにける(新古今和歌集:式子内親王)

物思いが増す春。花の命の短さに自身の身の儚さを重ねて詠まれた歌を、散り行く桜で表しました。透明感のある和紙による桜を継ぎ紙にあしらいました。

”Memories of spring”

大輪の花びらの重なりが華やかな里桜。松月桜(しょうげつさくら)と呼ばれ、花びらの内側が白く先端が濃い色合いに変化がみられるものです。ボリューム感のある花は、繊細な花びらの色の変化によって立体的で可憐にみえます。花と同時に黄緑の若葉が開くところが、花を明るく引き立てます。和紙の微細な色の変化と柔らかさを生かして表しました。

“cherry blossoms:Shogetsu Sakura”

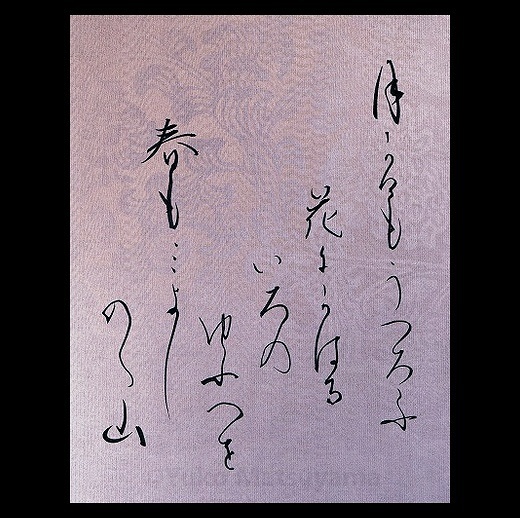

月影もうつろふ花にかはる色の 夕べを春もみよしの山(藤原俊成卿女: ふじわらのとしなりきょうのむすめ)

Tukikage mo utsurofu hana ni kaharu iro no yufube wo haru mo miyoshino no yama(

Fujiwara no Toshinari kyou no musume)

暮行く春への感慨を詠んだ歌。新古今時代の妖艶美がよく現われている俊成卿女の代表的な歌です。移ろいゆく時を書で表しました。

山桜霞の間よりほのかにも 見てし人こそ恋しかりけれ (古今和歌集:紀貫之)

和紙の山桜を白扇にあしらい、背景の仮名料紙を春霞に見立てました。

“Wild cherry blossoms”

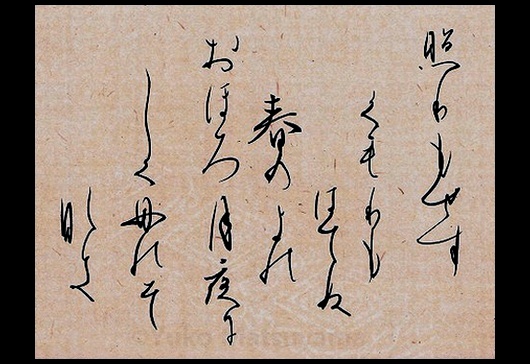

照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしく物ぞなき(新古今和歌集:大江千里)

Teri mo sezu kumori mo hatenu haru no yo no oboro dukuyo ni shiku mono zo naki

(Shinkokin Wakashū: Ooe no chisato )

『新古今和歌集』には次のような詞書があります。

文集嘉陵春夜詩に不明不暗朧々月といへることを読み侍りける

中国の唐時代の詩人、白居易(はっきょい)による詩文集『白氏文集』卷十四 嘉陵夜有懷(かりょう よる くわい あり)にある、「不明不暗朧々月( 明ならず暗ならず朧ろうたる月 )」を典拠としていることを示しています。この歌が、収められた『句題和歌』(大江千里集)は寛平6年(894年)、和歌を宮廷文学として再生を図ろうと中国文学から摂取した古今時代、宇多天皇の「古今和歌多少献上」の勅命によって『白氏文集』をはじめとして漢詩の一句を和歌の様式に表した126首を漢詩集に倣って編集し、献上されたものです。

千里の歌は『古今和歌集』には10首入集しています。その代表作に「月見ればちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど」があります。この歌は、同じく『白氏文集』にある詩より着想していますが、「わが身ひとつ」の句を得てやまとことばによって原典の詩興を離れて独自な世界を詠みました。

千里と同じく「不明不暗朧朧月」を典拠として句題和歌に詠んだものは、平安末期~鎌倉時代初期の歌人、藤原隆房の『朗詠百首』に「くまもなく さえぬものゆゑ春の夜の 月しもなぞや おぼろけならぬ」がみられます。

”朧朧たる月”という部分の訳し方の違いをみると、千里の「朧月夜」は簡潔で明快です。紫式部が千里の歌から「朧月夜」を引いたことは、読者にインパクトを与えましたが、春と秋の月の情趣が同等に扱われることはなく、秋が勝るという価値観が揺らぐことはありませんでした。漢語のストレートな表現は、やまと歌としてすぐには受け容れられず、和歌の詞として熟成されるまでには長い年月を要しました。

漢詩のリズムが和歌の調に自然に調和し、春の月への感慨が結句で引き立てられた千里の歌が本歌として積極的に取り入れられるようになるのは、新古今時代の頃からのことです。藤原定家(ふじわらのさだいえ)をはじめとして、後鳥羽院(ごとばのいん)の御歌にも見られます。「朧月夜」を歌の詞として採用した歌もみられるようになりました。その一例として式子内親王の「この世には わすれぬ春の面影よ おぼろ月夜の 花のひかりに」があります。花の実体がなくなっても、心にイメージできるという歌です。

『新古今和歌集』では、「春の月」「春の夜の月」のように抽象的な表現でなく、簡潔に「朧月夜」という詞で表現をしたものは、千里の歌を除くと2首にとどまりましたが、「朧月夜」を和歌の詞として時代の歌風にあった姿に表現しようと研究した成果が現れています。

そのひとつが新古今時代の歌人で撰集にむけて設置された和歌所の寄人(よりうど)の一人、源具親(みなもとのともちか)が詠んだものが撰集さています。「難波潟 かすまぬなみも かすみけり うつるもくもる おぼろ月よに」という歌です。「朧月夜」の明快で硬質な表現が和らいでおり、ぼんやりとして穏やかな春の気配が漂います。

「朧月夜に想う」と題し、3回にわたり「朧月夜」が今の時代も人の心を捉える春の情趣を伝えるものとなった背景について考察してまいりました。春のぼんやりと霞んだ風情は、優しく人を包み込み、人に懐かしさ、余韻を感じさせてくれます。中世の余情を伝える「有心」「幽玄」に表現される美意識の表れが、春の月への評価を高めました。

『新古今和歌集』で千里の歌は、藤原有家(ふじわらのありいえ)・藤原定家・藤原家隆(ふじわらのいえたか)・飛鳥井雅経(あすかいまさつね)の4人が撰んだと定本に記され、後鳥羽院も『隠岐本新古今和歌集』に撰んでいます。このことは、古に還って見出した新時代の美意識の原点となる一首として位置づけられたことを示していると思います。

淡い緑の花が気品ある御衣黄(ぎょいこう)。

咲き始めから花色が変化していくのも見所です。花弁の色の変化があるところは、時の移ろいを感じさせてくれます。花の特徴を典具帖紙を重ねて表しました。

” Cherry Blossoms:Gyoikou”

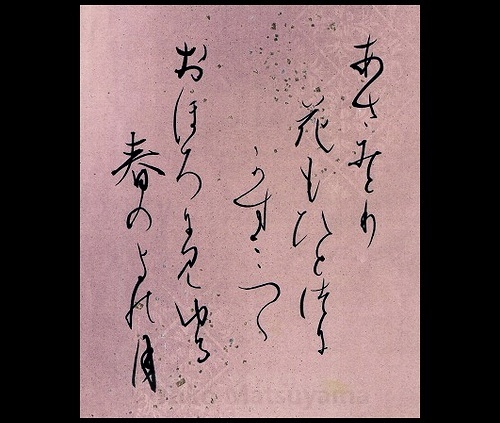

あさみどり花もひとつにかすみつつ おぼろにみゆる春の夜の月(新古今和歌集:菅原孝標女)

Asamidori hana mo hitotsu ni kasumi tsutsu oboro ni miyuru haru no yo no tsuki

(Shinkokin Wakashū:Sugawara no takasue no musume )

『更級日記』の作者として知られる菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が、春と秋のどちらに心惹かれるかというと、春の夜のぼんやりとした情景に心惹かれるものがあると詠んだ一首です。

朧月夜に想う(1)(2016/3/21)では、紫式部が『源氏物語』第8帖「花宴」のなかで大江千里(おおえのちさと)が翻訳した『白氏文集』の原典を元に、”朧月夜に似るものぞなき”という詞の中に込めたものについて書きました。”朧月夜”の登場は、源氏の運命を暗示させると共に、春の情趣を好む紫の上にとっても、その身の上に影を落とすことになります。

菅原孝標女の歌が詠まれた経緯については、『新古今和歌集』に次のような詞書が記されています。

祐子内親王藤壺にすみ侍りけるに、女房うへ人などさるべき限り物語りして、心中のあはれいづれにか心ひくなどあらそひ侍りけるに、人々おほく秋に心をよせ侍りければ

詞書からは、秋の月を支持する人が多いことに対して意見を求められて詠んだとあります。また、『更科日記』にはこの歌が詠まれた経緯についての記述があります。作者が宮仕えをしていた頃、春秋の優劣について源資通(みやもとのすけみち)と語り合あったことが綴られています。このやりとりで源資通は、春の月の情趣について「月のおもてもいと明かうもあらず、遠う流るるやうに見えたる」と 、月の表情が暗くもなく明るくもなく、月の光が流れるようにみえるところに情趣を感じていると評しています。源資通は、冬の月の魅力についても深く語っています。『源氏物語』を想い起させる優艶な世界が広がっています。

『万葉集』の時代より、春と秋の情趣のどちらが優れているのか繰り返し論じられてきました。『拾遺和歌集』にある、「 春はただ 花のひとへに咲くばかり もののあはれは 秋ぞまされる 」(読人しらず)の歌に代表されるように、春よりも秋の情趣が重んじられていました。『源氏物語』でも春秋論が取り上げられています。

季節が移ろうように、月も季節に従ってその季節ならではの味わいがあります。『源氏物語』を読んだことのある作者が、春の月の情趣への気づきを空の色・桜の花色・霞の色が一体となって溶け合い、朦朧とした幻想的な幽玄美として表現したところが、新古今時代の美意識に響いたものと思います。また、万葉時代から続いてきた、春秋論を背景とした和歌文学の伝統を伝える歌でもあります。

この歌は、『新古今和歌集』では、大江千里(おおえのちさと)の「 照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしくものぞなき 」の次に排列されています。菅原孝標女の歌も大江千里と共に新古今が勅撰集初出の歌となります。次に続く歌は、新古今時代に後鳥羽院(ごとばのいん)の歌壇で活躍した歌人、源具親(みなもとのともちか)の歌となっています。この排列は、春の月が歌題として注目されるまでの歴史を辿る構成ともなっています。菅原孝標女の一首は、”朧月夜”が歌の題材として広く認知されていない頃に詠まれたものです。先例の少ない題材を独創的に表現し、詠まれてから長い年月を経てようやく光が当てられた一首であることは確かです。