新緑の季節、白い花色をふんわりと咲かせるオオデマリ。

柔らかな風合いの和紙で花の風情を表し、和紙のフレームと合わせました。

“Japanese snowball”

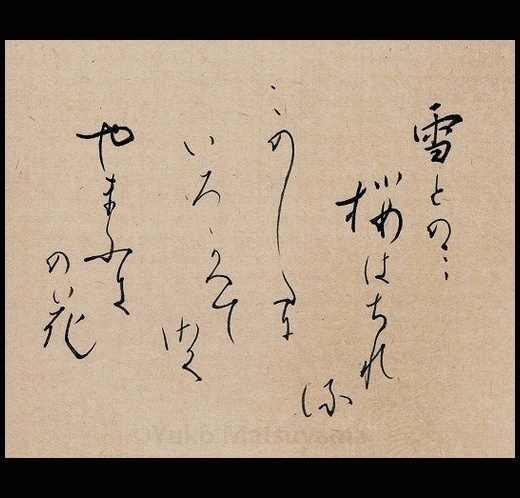

雪とのみ桜は散れるこのしたに色かへて咲く山吹の花(玉葉和歌集:二条為世)

Yuki to no mi sakura ha chireru ko no shita ni iro kahete saku yamabuki no hana

(Gyokuyouwakashū:Nijyou Tameyo)

深まり行く春。白雪のように桜の花びらの散り敷いた景色から視線を移した先にある山吹の花によって、明るく華やいだ季節の到来を伝えています。『玉葉和歌集』(春下)に撰集されている一首です。

この一首を詠んだ二条為世(にじょうためよ)は、藤原俊成(ふじわらのとしなり)より藤原定家(ふじわらのさだいえ)、藤原為家(ふじわらのためいえ)と受け継がれてきた御子左家(みこひだりけ)の嫡流として鎌倉後期から南北朝時代にかけて活躍した歌人です。

二条家を背負う為世は、祖父や父から歌道を受け継ぎ、伝統的な歌風を守り伝えました。為世の祖父にあたる為家の子は、二条・京極・冷泉の三家に分立して対立し、為世の時代も対立が続いていました。

『玉葉和歌集』が撰定された時代、為世は京極家の為兼と撰定を巡って激しく対立しました。対立の末、『玉葉和歌集』は為兼が撰者となり、為兼主導で撰定されました。為兼を中心とした、京極派の和歌は二条家が受け継いでいる伝統的な本歌取りや枕詞・縁語・掛詞などの旧来の修辞法に捉われず、”心のままに詠む”ことを理想としました。また、為兼は感情と融合して詠まれることが多かった自然を、感情を加えず純粋に自然観照して歌に詠むことを目指しました。

『玉葉和歌集』の撰集にあたっても為兼の思想が反映されています。

刻々と変化する光や風、雨、雲、霧、霞などの自然事象のなかに『古今和歌集』以来の伝統的な題材を鮮明に捉えることで、和歌に奥行と広がりを出した京極派の歌風は、『玉葉和歌集』にもその特異性が現われています。自然を大観して流動美を見出した京極派の和歌は、動的といっても急激な変化ではなく、情調が損なわれないような緩やかな変化を五感によってに捉えて詠じました。

為世とは対立関係にあった為兼ですが、『玉葉和歌集』にあたっては公正な歌の評価によって撰集した姿勢が現われています。為世と為兼の曾祖父にあたる藤原定家は69首と第一位の伏見院の93首に次ぐ入集となっています。為世と為兼の祖父にあたるた為家は51首、為世の父にあたる為氏は16首、為世は10首撰ばれています。

そうした背景から為兼が撰んだ一首として為世の歌をみてみると、”色かへて咲く”という句によって、色彩の対比による鮮明な印象とゆったりとした時間の推移を表現したところに玉葉風の清新さを見出したことが窺えます。

青紫の花色が清々しい深山苧環(みやまおだまき)。

糸を紡ぐ糸巻きのような独特な花の形状は、繊細で優美です。葉も花を軽やかに引き立てる柔らかで愛らしい形をしています。和紙の柔らかな質感によって花の個性を表し、陶器の器にあしらいました。

“Aquilegia”

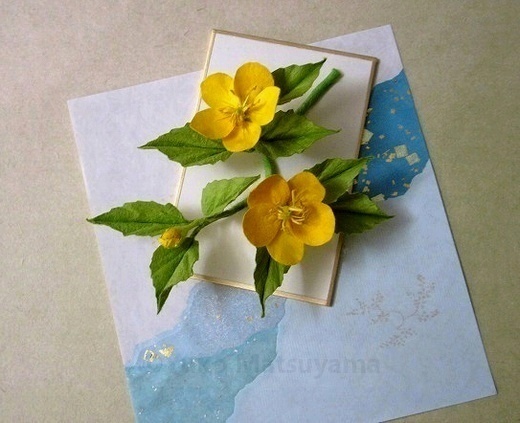

春、鮮やかな黄色の花色で辺りを明るく照らす山吹。

鮮明な黄色の染色と黄緑色の和紙の柔らかさで花の風情を表しました。

『源氏物語』(第24帖 胡蝶)では、六条院の春の町で池のほとりに咲く山吹が岸から咲きこぼれ、池の底まで咲いているかのようにみえる景色が想い起されます。水色の継ぎ紙を敷き紙に使い、水辺を彩る風情を表しました。

”Japanese kerria”

山吹に似た白い清楚な花を咲かせる白山吹。白い花色と明るい緑の葉色で新緑の清々しさを伝えます。手漉和紙の白色によって花の風情を表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

”Rhodotypos”

淡黄色の花が優美な遅咲きのウコン桜。芽吹いたばかりの若葉は、赤みがかった色合いで淡い花色のたおやかな風情を引き立てます。大輪の八重咲きの花を薄口の柔らかな質感と淡い色合いの和紙の風合いで表し、陶器の器にあしらいました。

“Cherry Blossoms”

風にもるゝ青葉かくれのをそ桜 のこるとなしの色ぞさびしき(伏見院御集:伏見院)

”遅桜”と題して詠まれた一首。京極派を代表する歌人、伏見院の歌集『伏見院御集』に所載されている御歌です。名残の桜を風と青葉の爽やかさのなかに捉えたところに清新な印象があります。

葉桜の時季。青葉の影に隠れている名残の花の風情を和紙の桜で表しました。

“The remaining flower”

花の妖精をうさぎで表したシリーズの一作。

優しい春の野の花、桜草。日本桜草と呼ばれ、かつては肥沃な河原や湿地で自生する姿をみることができた山野草です。桜草の花色をイメージするグラデーションの和紙の柔らかさで花の風情を表しました。

“Flower Rabbit”(Primrose)

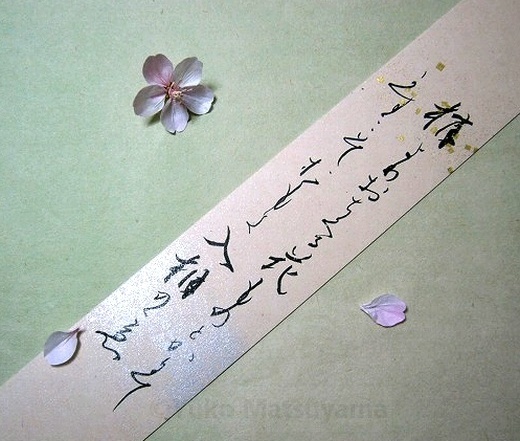

梢より落ちくる花ものどかにて 霞ぞおもき入相の声(風雅和歌集:花園院)

Kozue yori ochi kuru hana mo nodoka nite kasumi zo omoki iriahi no koe

(Fuugawakashū:Hanazono no in)

霞の立つ春の夕暮れの情趣を梢から落ちてくる花と日暮れを告げる入相の鐘の音によって詠まれた一首。

『風雅和歌集』の監修をされた花園院の御歌です。花園院は、実景に基づいた純粋な自然観照歌を詠んだ京極派を代表する歌人です。

『風雅和歌集』は、室町時代の初め、南北朝の対立があった時代を背景に編纂された勅撰和歌集です。『古今和歌集』の時代では自然を理知的に表現し、『新古今和歌集』の時代では自然を象徴的に表しました。『風雅和歌集』が編纂された乱世の時代、無常を感じることが強く、禅の思想が浸透した時代でもあり、現実を直視して自然を捉えて表現しました。

花園院の一首は、春の薄暮を視覚だけでは捉えることのできないしっとりとした空気感を、鐘の音が霞に包まれて籠もったように聴こえる聴覚で表現し、水墨画のようなモノトーンの景色を想起させます。モノトーンの景色のなかで、梢から落ちる花は時間が止まったかのようにゆったりとしてみえます。心穏やかな境地を感じる一首を短冊の書と和紙の桜で表現しました。

”Sunset of spring”