楚々とした佇まいの都忘れ。一重咲きの控え目な花には心和みます。和紙による都忘れを陶器にあしらいました。

濃紫の花を厚みのある揉み紙で花びらを表し、柔らかで表情豊かな葉には染色の微細な変化と光沢感のある和紙を選び、素材の質感の違いによってすっきりとした線を描く草姿を表したいと思いました。

”Gymnater”

楚々とした佇まいの都忘れ。一重咲きの控え目な花には心和みます。和紙による都忘れを陶器にあしらいました。

濃紫の花を厚みのある揉み紙で花びらを表し、柔らかで表情豊かな葉には染色の微細な変化と光沢感のある和紙を選び、素材の質感の違いによってすっきりとした線を描く草姿を表したいと思いました。

”Gymnater”

初夏の陽射しに映える白藤。白色の清々しさと瑞々しさを持つ白藤は、ゆったいとして明るくのびやかな印象があります。

和紙の白色と楮の繊維を生かし、長い花房の躍動感を出し、短冊にあしらいました。

”White wisteria”

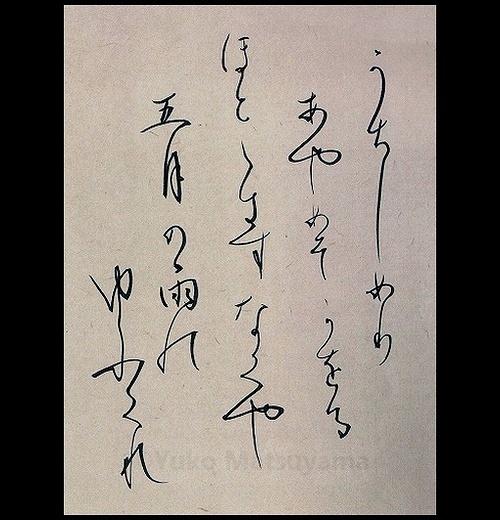

うちしめり あやめぞかをる 時鳥(ほととぎす) 鳴くや五月(さつき)の 雨の夕ぐれ

(新古今和歌集:藤原良経)

Uchi shimeri ayame zo kaworu hototogisu nakuya satsuki no ame no yufugure

(Shinkokin Wakashū:Fujiwara no Yoshitsune)

五月の節供の頃、軒端に菖蒲が飾られている雨の夕暮れの景色を詠んだもの。『新古今和歌集』の巻頭に撰ばれた一首を詠んだ、藤原良経(ふじわらのよしつね)による歌です。旧暦での五月、端午の節供の頃は五月雨の季節。節供には、軒に菖蒲の葉と共に蓬をさして邪気を祓う、軒菖蒲が飾られています。

この歌は、「ほととぎす なくやさ月の あやめぐさ 菖蒲も知らぬ 恋もするかな」(古今和歌集:よみ人しらず)を本歌としています。

ほととぎすは、夏の景物として古今和歌集以来夏部の伝統的な歌題とされてきました。あやめ草や橘の咲く頃に山から人里にやって来て、また花の終わる頃に山に帰っていくところから、その声を聞くのを待ち望み、懐かしさや恋しい想いが託されてきました。端午の節供の頃、ほととぎすは人里近くにおり、その美しい声を近くでよく聞くことができました。

良経は本歌を踏まえ、ほととぎすの声を季節の草の香と共に味わうことで、より清澄なものへと高めています。ほととぎすの美しい声に聞き入る良経の自然に対する真摯さ、心の持ち方がよく現われています。

夕暮れ時、五月雨に濡れた葉菖蒲はしっとりとしてたおやかで香気を感じます。部屋の中は仄かな菖蒲の香に包まれており、清々しさが心に残ります。気品と余情を感じる一首を書で表しました。

春のバラの季節。繊細な色の変化と抑えた光沢感に自然さを感じる和紙の持ち味を生かし、クラシカルな花形を表しました。ブーケ状にまとめたものを和紙のフレームに合わせました。

”Bouquets of roses”

5月5日の端午の節句に向けた短冊飾り。

邪気を祓い、息災であることを託す、菖蒲と蓬の葉を和紙で表した節句飾りです。まっすぐに伸びたしっかりとした質感の菖蒲の葉に対し、薄く柔らかな明るい葉色の蓬を質感の異なる和紙によって表し、立体感と生命感を出しました。

“Boy’s Festival”

鮮やかに新緑の季節を彩るツツジ。漏斗状の花の先端が5つに分かれた咲き方はふんわりとして柔らかで、辺りを明るく照らします。葉のつき方も花を引き立てています。朱色の花色の大輪のツツジを柔らかな質感の和紙によって表し、陶器にあしらいました。

“Azalea”

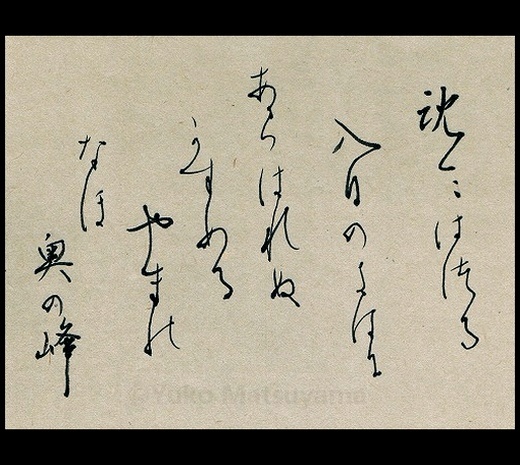

沈みはつる入日の際にあらはれぬ かすめる山の猶奥の峰(風雅和歌集:京極為兼)

Shizumi hatsuru irihi no kiha ni arahare nu kasumeru yama nonaho oku no mine

(Fuugawakashū:Kyougoku Tamekane)

沈もうとしている夕日の残光によって、霞んでいた山のさらに奥の峰までもが、くっきりと現われてみえます。室町時代初めに成立した『風雅和歌集』では、春歌上で春霞を歌題としたなかに配列された一首です。

『古今和歌集』以来、『風雅和歌集』が唯一、春部が秋部より優勢となっており、春部を構成する歌の中に風雅時代の特性や価値観が反映されていることが窺えます。そのなかにあって、京極派の歌風を打ち立てた為兼らしい、実景の観照によって鋭く入日の際を捉えた一首が撰集されました。

春霞に包まれた山々が暮色に染まる頃、日が山のかなたに沈もうとしている瞬間、今まではっきりとしなかったものが現われた感動が伝わってきます。伝統的な春霞を題材にして詠まれていますが、山に花は見えません。連なる山々と刻々と変化する残光に集中し、自然の懐の広さを表現したところに作者の独自性が現われています。

春の夕暮れを詠んだ歌でありながら、前時代のような妖艶で華やいだものはなく、閑寂で静謐さが漂っています。中世の幽玄から、近世の侘び・寂びへと美意識の変化の表れを感じます。

白い小花が清楚なウツギ。ウツギは「卯の花」と呼ばれ、万葉集の時代より、夏の到来を告げる花として親しまれてきました。

旧暦4月を卯月と呼ぶのは、卯の花が咲く季節に由来しています。和紙の白色を生かし花の風情を表し、短冊にあしらいました。

”Deutzia”