『源氏物語』第8帖「花宴」に登場する朧月夜の君。

宮中南殿の桜の宴の後、おぼろ月夜に誘われて源氏と朧月夜が出会います。朧月夜は、源氏の父の桐壺帝の妃、弘徽殿女御(こきでんのにょうご)の妹にあたります。弘徽殿女御は、源氏とは政治的に対立する立場にありました。朧月夜は、東宮の妃として桜が終わり夏を告げる頃、入内することが決まっていました。政治的な思惑での入内は、必ずしも本人の望むところではなかったようです。思い悩みながら自分で決断し、道を求めて進むようになっていく姿が印象的です。朧月夜という名は、「朧月夜に似るものぞなき」と歌を口づさんだところに由来します。春の朧月夜の美しさが物語を読む人の心を捉えます。

この歌は、古今時代の歌人大江千里(おおえのちさと)の「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」を引き、結句の「しくものぞなき」を「似るものぞなき」としたとされています。

紫式部が引いたとされる大江千里の歌は、『句題和歌』という、漢詩の句題をやまと歌に翻訳したものです。『句題和歌』は、学者であった大江千里が漢詩の翻訳の力量を示したものとされており、当時の和歌の創作に影響を及ぼすものではなかったようです。この歌は、『源氏物語』を通じてよく知られていますが、表に現われるのは『新古今和歌集』が初出となります。また、紫式部が活躍した時代、和歌や物語の創作の拠り所とされた私家集にもみられない一首です。

漢籍に詳しい紫式部が朧月夜の物語の構想を考えたとき、『白氏文集』にある「不明不暗朧朧月」の大江千里の翻訳を知った上で、原典の『白氏文集』の詩全文から着想を得てイメージを広げたと思われます。和歌への翻訳の違いも紫式部のセンスを朧月夜を通じて表現したといえます。原典の詩の全文は以下のとおりです。

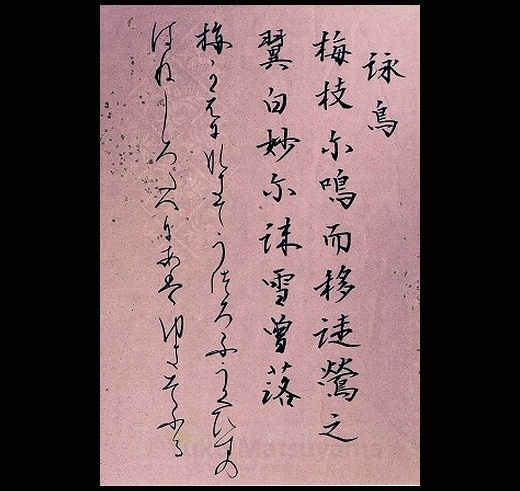

白氏文集卷十四 嘉陵夜有懷(かりょう よる くわい あり)二首 白居易

露濕牆花春意深 露は牆花(しょか)を湿(うる)ほして春意(しゅんい)深し

西廊月上半床陰 西廊に月上り半床(はんしょう)陰なり

憐君獨臥無言語 憐れむ 君が独り臥して言語無きを

唯我知君此夜心 唯我のみ君が此の夜の心を知る

其二

不明不暗朧朧月 明ならず暗ならず朧朧(ろうろう)たる月

不暖不寒慢慢風 暖ならず寒ならず慢慢(まんまん)たる風

獨臥空床好天氣 独り空床(くうしょう)に臥して天気好よし

平明閒事到心中 平明間事(かんじ)心中(しんちゅう)に到る

春の情趣が深く感じられる夜、西の細殿に月が昇っています。明るくもなく、暗くもないおぼろな月が浮かび、寒くもなく、暑くもなく心地よく緩やかな風がそよぐ美しい春の夜が明けるというのに心配事ばかりが心に浮かびます。

『源氏物語』の本文には、「女は、まして、さまざまに思ひ乱れたるけしきなり。」とあり、朧月夜は源氏よりも深く思い悩んでいる様子であるとか書かれています。白居易(はくきょい)の心は朧月夜の心と重なります。白居易の詩は、親しい友への想いを詠じたものですが、紫式部は源氏と朧月夜の物語へと展開しました。

朧月夜が『白氏文集』の歌を口ずさんだことは類まれな高貴な女性であると推察できます。『紫式部日記』によれば、当時女性が漢籍に詳しいことを表に出すことは快く想われておらず、自分は一という漢字さえも書かず、無学であると書き残し、人から色々と言われることを煩わしいく思っていたことが窺えます。

光源氏にとっての『白氏文集』は、心の拠り所となっている詩集でした。思いがけずに若い女性が『白氏文集』の歌を口ずさんでいるのは驚きだったと思います。何故なら、”おぼろ月”という和歌の詞は、物語が書かれた頃は誰もが知る詞ではなかったからです。『伊勢物語』69段に「月のおぼろなるに」という文がみられますが、春の月を和歌の題材として広く詠まれるようになるのは、『源氏物語』に触発された後のことになります。紫式部が『白氏文集』の歌を朧月夜に口ずさませたところは、単に桜の頃の季節感とおぼろ月の情趣を伝えるばかりではなく、意図するところがあった考えます。春の朧な月を愛でる朧月夜の君の感性によって身分、個性、価値観などを伝えています。

その後の物語で、朧月夜がきっかけとなり、源氏は須磨へと配流となるのですが、第12帖「須磨」では第8帖「花宴」と対になるように『白氏文集』で白居易が同じ親友を想い詠じた詩の一節より「二千里外故人心(二千里のほか故人の心)」と源氏に口ずさませました。白居易の親友は、左遷されて長安の都から遥か遠く離れた地に配流されています。紫式部は、源氏を白居易の心に重ねて、都で暮らす女性たちを想う物語として展開しました。

『源氏物語』の第8帖「花宴」での優艶な場面によって大江千里の「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」の『句題和歌』が顧みられることとなり、『新古今和歌集』へと繋がりました。

”Hazy moon / Genji Monogatari no.8 Hana-no-en”