小振りの花が愛らしい侘助椿をイメージしました。春らしい柔らかな紅色の椿を和紙で表し、扇子にあしらいました。

“Camellia”

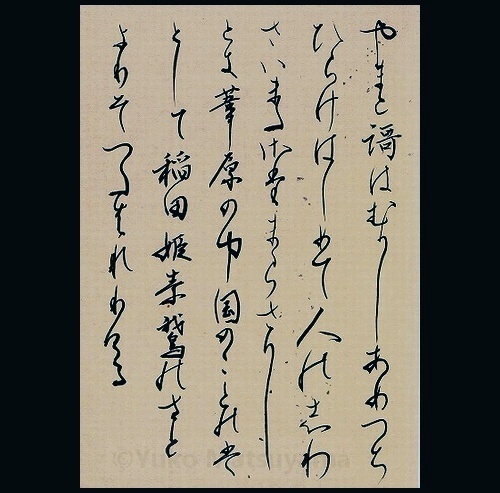

やまと歌は、むかし、あめつちひらけじめて、人のしわざいまだ定まらざりし時、葦原の中国(あしはらのなかつくに:日本)の言の葉として、稲田姫素鵞(そが)の里よりぞつたはれりける。

『新古今和歌集』の仮名による序文、仮名序の書き出しを書で表したものです。仮名序を執筆したのは、時の摂政太政大臣藤原良経(ふじわらのよしつね:九条良経)です。藤原良経は、巻頭に配列された歌を詠んだ時代を代表する歌人です。藤原定家(ふじわらのさだいえ)や藤原家隆(ふじわらのいえたか)などの歌人を庇護し、成長を助けるなど新古今時代を支えました。『古今和歌集』を基盤とし、それを越えて新たな境地を切り開きたいという想いが序文に込められています。『古今和歌集』の序文につきましては、「雅」に想う(2015/1/14)に書きました。

『古今和歌集』は、人の心を植物の種に喩え、種から芽が伸びて葉が幾重にも広がっていくように人が発する「ことば」が歌であるところから始まります。それに対して『新古今和歌集』は、「ことば」の起源から始まります。和歌は、天地が開けはじめ、人の営みがまだ定まらなかった神話の時代より、人の暮らしのなかにあったことを伝えています。

上記に続くのが以下の文です。

しかありしよりこのかた、その道さかりに興り、その流れいまに絶ゆることなくして、色にふけり、心をのぶるなかだちとし、世をおさめ、民をやはらぐる道とせり。

和歌が衰退していた時代に和歌の復興を目指した『古今和歌集』成立から300年ほど時代は流れ、和歌の伝統は絶えることなく、世の中を治めたり、人民の心を和ませるものとして定まり、洗練を極めていたことを伝えています。300年の間に社会情勢が大きく変わりました。また、心を託す自然との関わり方も古代の人との隔たりも広がりました。

『新古今和歌集』では、繰り返し詠まれてきた和歌の伝統に新たな風を興そうとして『万葉集』を拠り所に新たな境地を切り開きました。

良経は、四季の部の構成についての大筋を、各部の代表する歌によって仮名序に記しています。

はるがすみたつた山に、はつ花をしのぶより、夏はつまこひする神なびのほととぎす、秋はかぜにちるかづらきのもみぢ、冬はしろたへのふじのたかねに、雪つもるとしのくれまで、みな、をり

にふれたるなさけなるべし。

春は、「ゆかん人こん人しのべ はるがすみ たつたの山の はつざくらばな」(春:大伴家持)

夏は、「おのがつまこひつつなくや さ月やみ 神なびやまの 山ほととぎす」(夏:読人しらず)

秋は、「あすかがわもみぢばながる かづらぎの やまの秋風 ふきぞしぬらし」(秋:柿本人丸)

冬は、「たごのうらにうちいでてみれば 白妙の ふじのたかねに雪はふりつつ」(冬:山辺赤人)

四季部の歌から撰ばれたものは、春・秋・冬は代表的な万葉歌人の歌となっています。夏については読人しらずとされていますが、定家の『明月記』の記事によれば、作者は後鳥羽院とされています。万葉の古歌の趣を持った歌です。良経は、万葉歌人の中に後鳥羽院の歌を読人しらずとして忍ばせたのではないかと思います。秋・冬の歌は、『万葉集』にある歌です。『新古今和歌集』において、『万葉集』を源としていることが現われています。

仮名序を執筆した良経は、万葉時代の生の感情表現を抑えつつも、技巧よりも内容を重んじ、真の心を率直に歌に詠みました。『新古今和歌集』の仮名序からは、編纂の命を下された後鳥羽院(ごとばのいん)に寄り添い、古歌を見直して和歌に新たな命を吹き込み、朝廷の権威を示したいとの強い想いが伝わってきます。

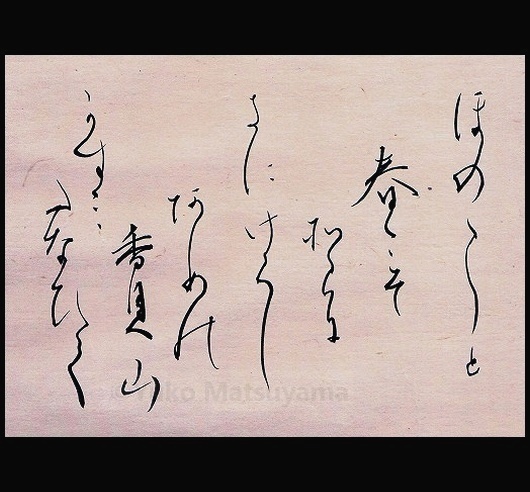

ほのぼのと春こそ空に来にけし 天(あめ)の香具山霞たなびく(新古今和歌集:後鳥羽院)

Honobono to haru koso sora ni kini kerashi ame no kaguyama kasumi tanabiku

(Shinkokin Wakashū:Gotoba no in)

立春を空の気配によって捉えた御歌。

後鳥羽院(ごとばのいん)は、『新古今和歌集』の編纂の命を下し、編纂にも深く関わったとされています。早くから和歌に御心を寄せられました。19歳で譲位されてからは、歌会や歌合など盛んに主催されました。その代表的な歌合が「千五百番歌合」です。

平安末期の平家の滅亡から鎌倉幕府の成立した時代にあって、和歌以外にも多彩な趣味、才能を発揮されました。承久元年(1219年)に鎌倉幕府の3代将軍源実朝(みなもとのさねとも)の暗殺を契機に執権北条義時(ほうじょうよしとき)と対立した承久の乱に敗れて隠岐島に配流となりますが、この地でも『新古今和歌集』の切り継ぎ(増補改訂)を熱心にされ、生涯をかけて『新古今和歌集』を慈しまれました。後鳥羽院の豊かな感性が『新古今和歌集』の成立に繋がっていると感じます。

御歌は、ほんのりとした春の穏やかな気配を古代から崇高な山として称えられてきた香具山に霞がたなびく様によって表現されました。香具山は、京から見て東にあたり、春は東の空からやってくると考えられてきました。

この御歌は、『万葉集』にある次の歌を本歌としています。

久方(ひさかた)の天の香具山この夕べ 霞たなびく春たつらしも(読人しらず)

『新古今和歌集』は、その名称の示すように『古今和歌集』を受け継ぎつつ、新たな境地を目指しました。さらに、その原点である『万葉集』に立ち戻り、『万葉集』にある歌からも撰集されました。『新古今和歌集』の仮名で書かれた序文、仮名序のなかで「かの万葉集は、歌の源なり。」と位置づけています。

後鳥羽院の御歌は、『万葉集』の本歌を踏襲しながら、”ほのぼの”と同じ初句に始まる『万葉集』にある「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ(読人しらず)」の歌にもみられる古の詞を慕いつつ、本歌のあるところを感じさせないゆったりとした自然な流れがあり、新たな世界を生み出しています。”ほのぼの”という初句に余韻を感じます。伸びやかで格調高い和歌の趣を書で表しました。

春。野辺に緑の若草が敷き詰められる頃、可憐な花を咲かせるレンゲとタンポポ。

心に春を呼ぶ明るい花色の素朴な春草を和紙で表し、扇子にあしらいました。

“Chinese milk vetch & dandelion”

雛の節句に寄せて、和紙による紅白の椿を雛に見立てたもの。一重の椿を白い楮の和紙の清浄さ、椿の花と葉の対比が引き立つよう、簡素な形式の立雛に表しました。

“Camellia Hina doll”

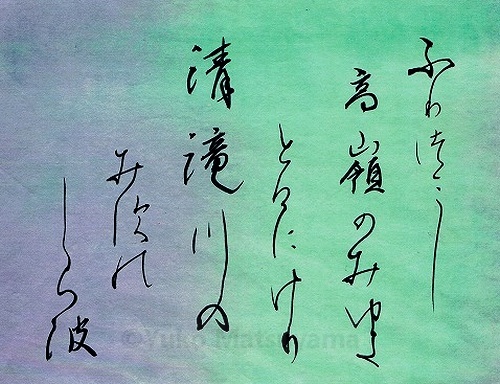

降りつみし高嶺(たかね)のみ雪とけにけり 清滝川の水の白波(新古今和歌集:西行)

Furi tsumi shi takane no miyuki tokeni keri kiyotaki gawa no mizu no shiranami

(Shinkokin Wakashū:Saigyō)

早春、春の勢いを回復した自然を力強く詠んだ一首。

西行は、藤原俊成(ふじわらのとしなり)とほぼ同時代の歌人です。新古今和歌集では94首撰集されており、歌数では第一位となっていますが、新古今時代の姿美しく巧みに詠む歌風とは異なり、心を如何に詠むかということに重きを置きました。藤原定家(ふじわらのさだいえ)のいうところの感情を率直に表さず、妖艶を有心とした歌風より、俊成のいうところの余情に近く、生き生きとした生の感動を歌に詠みました。

冬の間に降り積もった峰の雪解水が流れ込んだ清滝川。水かさが増した清滝川からは、水音が爽やかに心地よく響いてきます。清滝川は、京都の北山から栂ノ尾(とがのお)・槇ノ尾(まきのお)、高雄の谷間に沿って流れ、桂川に注ぎます。清滝川の流域は、山と水の渓谷による風光明媚な景観が広がっています。静寂に包まれた冬が終わりを告げ、自然の造り出した渓谷を白波を立て流れる勢いある水の姿と音は、生命の鼓動を感じます。春の勢いが”水の白波”と結句を表現したところに春の到来の喜び、感動の余韻があります。きっぱりとした清々しさを感じる西行の歌を書で表しました。

弥生3月。雛の節句を象徴する桃と菜の花の精を人形に表したものです。和紙の風合いの柔らかさと温かみのある質感を生かしました。

桃の花のふっくらとした蕾がほころび、黄金色に野を埋めつくすよう菜の花が咲く春の野辺。明るく希望に満ちた春のうららかな田園風景を雛に込めたいと想った一作です。

“Hina doll”

NHK美の壺 File301「ひな人形めぐり」が『美の壺』セレクションにて再放送されます。

2016年2月28日 (日)23:00〜23:30 NHK Eテレ

http://www4.nhk.or.jp/tsubo/

番組冒頭に登場します人形制作をしております。番組ホームページにありますスタッフ制作日記 ( 2014年2/28 ひな人形めぐり http://www.nhk.or.jp/tsubo/diary/140228.html )にて本編に使われました作品を紹介いただいております。

和紙による菜の花を雛に見立てたものです。災厄を祓い、身の穢れを移すために人の身代わりとした形代(かたしろ)のひとつとしてきた古代の草雛の素朴さを残した葉を衣にした形のおひなさまです。早春の野をイメージして、白地に緑の色調の和紙を継ぎ合わせた継ぎ紙を雛の敷き紙に使いました。

“Nanohana hina doll”