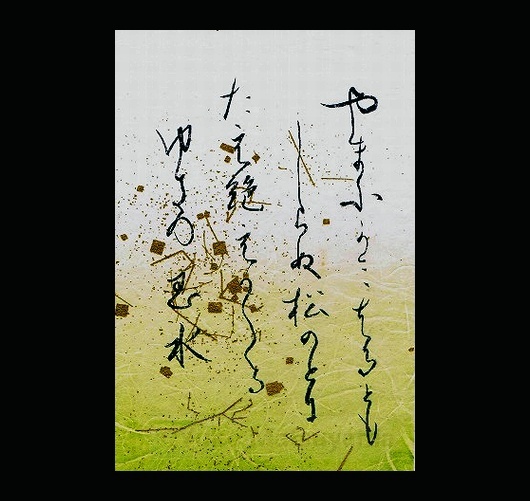

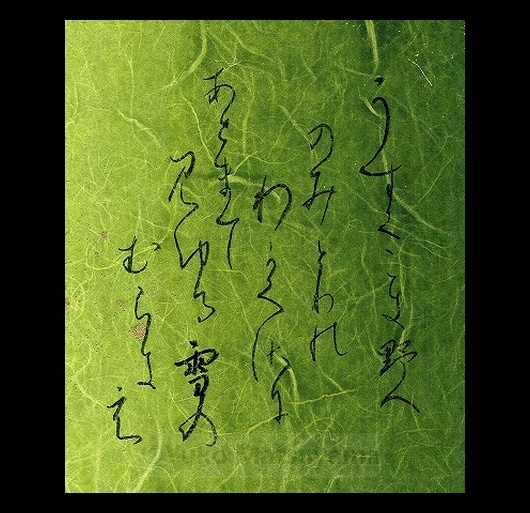

うすくこき野べのみどりの若草に 跡までみゆる雪のむら消え(新古今和歌集:宮内卿)

Usuku koki nobe no midori no wakakusa ni ato made miyuru yuki no mura kie

(Shinkokin Wakashū:kunaikyou)

早春、野辺の若草の緑をあるところは薄く、あるところは色濃く感じた心を雪がまだらに消えた形跡として表現した一首。

宮内卿(くないきょう)は、後鳥羽院(ごとばのいん)に若くして才能を見出された新古今時代を代表する女流歌人です。鎌倉時代の初め、建任元年(1201年)の後鳥羽院が主催された和歌文学史上最大の規模の歌合、『千五百番歌合』に奉った一首です。『千五百番歌合』は、時代を代表する藤原定家(ふじわらのさだいえ)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、寂蓮(じゃくれん)、藤原俊成女 (ふじわらのとしなりのむすめ:俊成卿女)など30人の歌人が後鳥羽院の命を受けてそれぞれ100首を奉りました。そのなかの一人として、10代の若さで選ばれて後鳥羽院に激励を受けて『千五百番歌合』に参加し、好評を得た一首です。

野辺一面に広がる若草を緑一色ではなく、早く萌え出たものは色が濃く草丈も高く、遅く芽吹いたものは色も薄く草丈も低く差があるところを”うすくこき”という詞で伸びやかに表現されたところが新鮮です。若草の色の差異によって前の季節の名残を伝えているところも創意を感じます。

若くして代表歌人として重んじられ、期待に応えたいと全力で優れた歌を詠もうとした宮内卿の歌のなかでも、爽やかな早春の季節を瑞々しい感性で詠んだ一首を書で表しました。