季節を愉しむ心を大切にした江戸時代。

江戸幕府は、宮廷行事より季節の節目の人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)の節日を五節句に定めました。

人日(じんじつ)では春の七草、上巳では桃と菜の花、端午では菖蒲、七夕では笹と梶の葉、重陽では菊とそれぞれの節句には季節の植物を愛で、その植物の生命力に想いを托してきました。

上巳の節句を彩る桃と菜の花も江戸の花文化の繁栄が偲ばれます。

種から油を採取するために栽培されてきた油菜(あぶらな)。

江戸時代に入ると雛の節句を祝うための切花として観賞用にも使われるようになりました。

『雛がたり』で鏡花の記憶した「花菜(はなな)の雛」は、明治の初めの頃のことですので、油菜と思われます。

油菜のほか、黄色の花をつけるアブラナ科の植物は蕪、小松菜、野沢菜、白菜など多数あります。

春の風物詩として親しまれてきました。ナノハナはアブラナ属の花の総称でもあります。

葉が小さくてシンプルな油菜。すっきりとして素朴な印象です。

現在、切花として出回っている菜の花は、白菜から鑑賞用に改良されたものです。

縮緬(ちりめん)状の葉を持ち、花立ちのよいチリメンナノハナと呼ばれるものです。

白菜の伝来は明治に入ってからのことになります。

花を頭に葉を着物に見立てた菜の花雛は、油菜による花を頭に葉を着物に見立てたものを受け継いでいます。

現在では、雛祭りに飾られるのはチリメンナノハナが主流になりました。

菜の花と並び上巳の節句に欠かせない桃の花。

『万葉集』に多く詠まれているように、古より愛でられてきました。

江戸時代に繁栄した花文化の中で、桃は多数の園芸種が生み出されました。

華やかな名花が現われて多くの人を魅了しました。

雛人形と並行して桃の花が庶民の間に広まり、桃の節句を祝う花として根付いていきました。

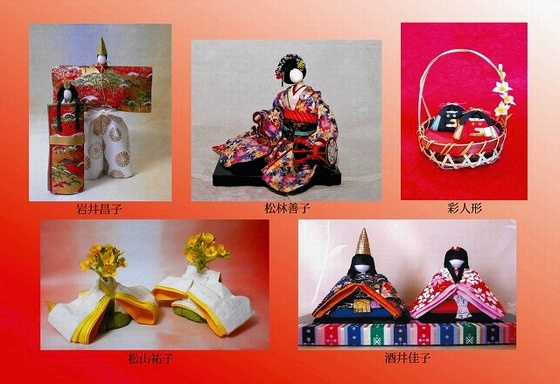

画像の作品は、泉鏡花の『雛がたり』より感じた江戸の花雛をイメージしたものです。

鏡花は並べられた雛をしおらしく想っています。

『雛がたり』では、「花菜の雛」(はななのひな)、「桃の花雛」(もものはなびな)と挙げられているものでこの組み合わせで対になっていると考えました。時代背景より油菜と桃を取り合わせました。

縮緬加工された友禅紙の亀甲文様と友禅紙の菱文様を組み合わ、表の衣裳に仕立てました。

油菜と桃には手漉の板締和紙の柔らかさを生かしました。

作品の高さは、桃の花雛が15cmほどです。

”Flower doll”

『雅な雛のつどい展』