Merry Christmas

(H.10cm)

美濃和紙の里会館の過去の企画展より、「美濃の昔ばなし」を見ていただいてまいりました。

今回が最終回です。

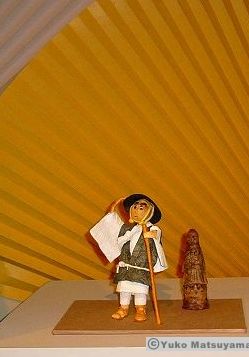

画像は「十二支の始まり」の展示の様子です。

美濃の昔ばなし2でも申し上げましたが、十二支のお話は美濃の昔ばなしではありません。

年頭ということ多くの方に知られているお話ということでの展示となりました。

お話は3場面で構成しました。

主役のねずみの表情が活かせるよう、大きめにしています。

人形の作品は展示の仕方、会場の雰囲気で臨場感の出方も違ってくるように思います。

こちらは神様のところに十二支が揃い、新年になり宴会が始まった場面です。

作品の台の下には美濃で作られた緑の和紙を敷いていただいています。

雲竜紙といい、楮の長い繊維を散らせて漉き込んだ和紙です。

画像からも楮の繊維が浮かび上がって見えています。

古事記に記されている喪山の由来について美濃に伝わるお話です。

喪山とは亡くなった天稚彦命(あめのわかひこ)の喪屋(亡くなった人を弔う小屋)が飛んで行き喪山(美濃市大矢田)になったというものです。

画像は和紙人形作家の岩井昌子さんが製作された作品です。

喪山伝説で私が担当したのは舞台背景の木とそこにとまっている雉、弓矢です。

喪山の伝説のあらすじは次のようなものです。

高天原の天照大神は大己貴命(おおなむちのみこと)に国を譲るようにと天稚彦命(あめのわかひこ)を使いに出します。

しかし、天稚彦命は大己貴命の味方になり、その娘の下照姫(したてるひめ)と結婚して帰りません。

いつまで待っても何の報告もないため天照大神は、名鳴女(なきめ)という雉をつかわします。

大神のことばを伝え鳴く雉の名鳴女を天稚彦命は矢で射てしまいます。

矢は名鳴女の胸を貫き高天原まで飛び天照大神の前に落ちます。

大神はそれが天稚彦命に与えた矢であることを知り、敵方についたなら矢があたるようにと矢を射返しました。

矢は天稚彦命の胸にあたり亡くなってしまいます。

画像は喪山伝説で担当した雉をクローズアップしました。

仲睦まじく下照姫と暮らす天稚彦命の前に現れた雉。

天稚彦命は雉を射落とそうと弓矢を手にしています。

雉は天稚彦命が使命を忘れて帰る気のない様子に怒りや裏切られたという疑念を持っています。

こうした厳しい感情を表現することはあまりありません。

悲劇ですが違った側面も見ていただきたいと思い紹介しました。

なお、美濃の昔ばなし2の画像で作品を後ろから見たところをご覧いただけます。

円空は美濃の国(現在の岐阜県)の生まれで、美濃地方にも数多くの木彫りの仏像が伝えられています。

私が出展したのが、「恵照院の円空様」という美濃市前野に伝わるお話です。

お話のあらすじは次のようなものです。

昔、前野の村に坊さまが通りかかりました。

村のあちこちで、泣きながら子どもの名を呼ぶ親たちの声が聞こえてきます。

坊さまが村人から訳を聞くと疫病がはやって子どもが次々と亡くなっていくといいます。

そこで薬師さまを削り、病気の子どもにそれをなでるようにといいます。

また、亡くなった子どもたちの供養をします。

しばらく村にとどまった坊さまは、少しばかり首をかしげたお地蔵さまを削って村人たちに残すと旅立って行きました。

その坊さまが円空だったというものです。

お地蔵さまは今もお寺に伝わっています。

円空様がお地蔵さまを彫り上げてそっと旅立とうというところを表しました。