寒中に咲く寒菊。温かみのある小輪の花と赤褐色に色づく葉色の変化を和紙の色合いで表しました。

”Chrysanthemum”

にほんブログ村

微かな薄桃色の小輪の花が清楚な月見車椿。一重の端正で優しい佇まいの椿を異なる質感の和紙の取り合わせ方と繊細な色合いの変化によって表し、扇子にあしらいました。

Camellia Japonica ”Tsukimiguruma”

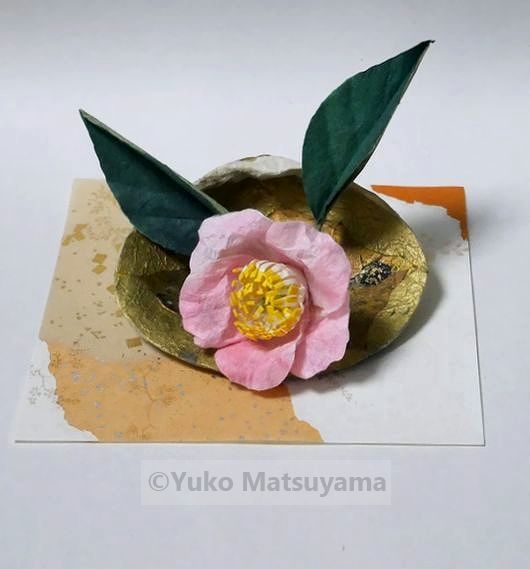

開炉の季節。秋口より咲き始める極小輪の炉開き椿。控えめな愛らしい椿を異なる質感の和紙の取り合わせ方によって表し、和紙で象った蛤にあしらいました。

Camellia Japonica ”Robiraki”

桃紅色の花びらにはっきりと筋状の花脈が浮かび、白覆輪が縁取る参平椿。優しい花色と温かみのある咲き方に特徴のある椿を和紙のしなやかさと色合いによって表し、竹の一輪挿しにあしらいました。

Camellia Japonica “Sanpei”