淡緑の花色が雅な趣の御衣黄(ぎょいこう)桜。咲き始めから次第に花色が変化していく様を薄口の和紙の重ね方の違いによって表しました。

” Cherry Blossoms Gyoikou”

にほんブログ村

淡紫色の花が清楚なタチツボスミレ。愛らしいハート形(心形)の葉が花の可憐さを引き立てます。優しい花の風情を和紙の柔らかな色と風合いによって表しました。

”Viola grypoceras”

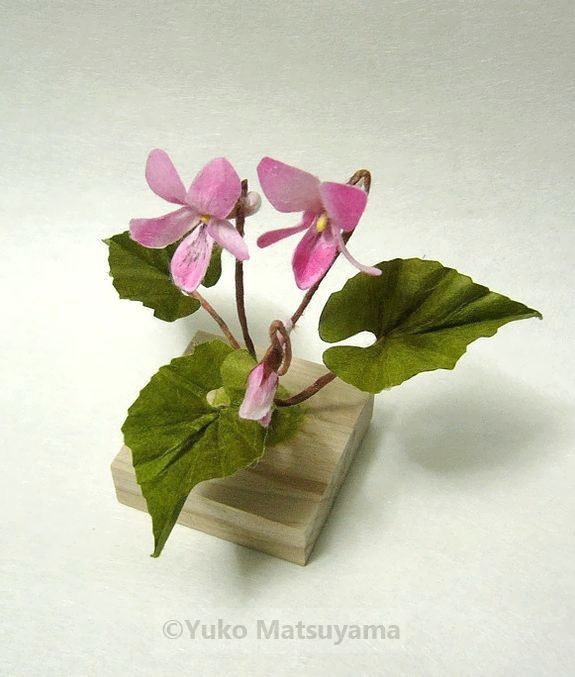

薄紅色の小さな花が愛らしいヒナスミレ。ハート形の葉が可憐な花を優しく引き立てます。柔らかな花色と縁に切れ込みのある葉を和紙の取り合わせによって表しました。

” Viola takedana ”

日本の春の情景を鮮やかに伝えてきた桜。一重の桜を繊細な色合いと柔らかな質感の和紙の取り合わせによって表し、和紙を手折り扇子に見立てたものにあしらいました。

”Cherry blossoms”

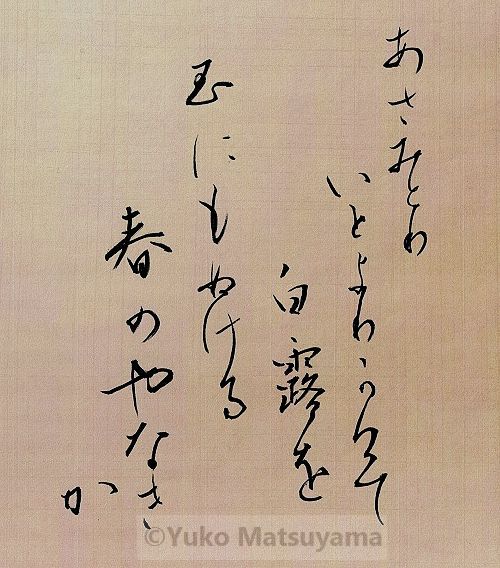

浅緑糸よりかけて 白露を 玉にもぬける 春の柳か (古今和歌集:僧正遍照)

Asamidori ito yori kake te siratsuyu wo tama nimo nukeru haru no yanagi ka

(Kokinwakashū:Soujyou Henjyou)

浅緑の色を纏った糸のような芽吹きのしだれ柳。その柳の糸を数珠に見立てた白露が貫いている様を詠まれた一首。一首を詠んだのは、「六歌仙」・「三十六歌仙」の一人として知られる平安前期の歌人、僧正遍照(そうじょうへんじょう)です。

『古今和歌集』春上に排列された一首の詞書には、「西大寺のほとりの柳をよめる」とあり、平安京の寺の畔にある枝垂れ柳が詠まれたことがわかります。繊細でたおやかな枝垂れ柳の風情には、都の春の華やぎが伝わってきます。

万葉以来、春の景物として芽吹いたばかりの枝垂れ柳のしなやかな細葉は浅緑に染めた糸に見立てられて、数多の歌が詠まれてきました。

春の日に 萌(は)れる柳を 取り持ちて 見れば京(みやこ)の 大路念(おも)ほゆ

(大伴家持:おおとものやかもち)

万葉の代表歌人、家持の一首からは芽吹いた柳の浅緑に彩られた華やかな都大路の賑わいが想い起されます。柳は奈良の平城京では街路樹として朱雀大路に植えられ、都を象徴するものでした。平安京に遷都されてからも、朱雀大路を中心として御所や邸の庭、川の護岸として植えられ、柳の芽吹きは都の春を象徴する景物として愛でられました。

春雨を受けて露が玉となり、纏わりついた柳の糸が春風に揺れるさまを瑞々しく詠まれた一首を書で表しました。