はかなくて過ぎにしかたを数ふれば 花にもの思ふ春ぞへにける(新古今和歌集:式子内親王)

物思いが増す春。花の命の短さに自身の身の儚さを重ねて詠まれた歌を、散り行く桜で表しました。透明感のある和紙による桜を継ぎ紙にあしらいました。

”Memories of spring”

はかなくて過ぎにしかたを数ふれば 花にもの思ふ春ぞへにける(新古今和歌集:式子内親王)

物思いが増す春。花の命の短さに自身の身の儚さを重ねて詠まれた歌を、散り行く桜で表しました。透明感のある和紙による桜を継ぎ紙にあしらいました。

”Memories of spring”

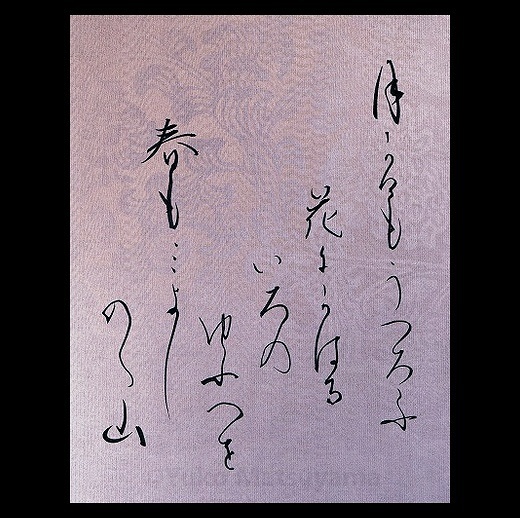

月影もうつろふ花にかはる色の 夕べを春もみよしの山(藤原俊成卿女: ふじわらのとしなりきょうのむすめ)

Tukikage mo utsurofu hana ni kaharu iro no yufube wo haru mo miyoshino no yama(

Fujiwara no Toshinari kyou no musume)

暮行く春への感慨を詠んだ歌。新古今時代の妖艶美がよく現われている俊成卿女の代表的な歌です。移ろいゆく時を書で表しました。

山桜霞の間よりほのかにも 見てし人こそ恋しかりけれ (古今和歌集:紀貫之)

和紙の山桜を白扇にあしらい、背景の仮名料紙を春霞に見立てました。

“Wild cherry blossoms”

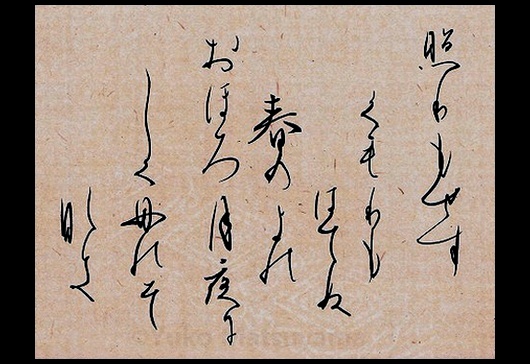

照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしく物ぞなき(新古今和歌集:大江千里)

Teri mo sezu kumori mo hatenu haru no yo no oboro dukuyo ni shiku mono zo naki

(Shinkokin Wakashū: Ooe no chisato )

『新古今和歌集』には次のような詞書があります。

文集嘉陵春夜詩に不明不暗朧々月といへることを読み侍りける

中国の唐時代の詩人、白居易(はっきょい)による詩文集『白氏文集』卷十四 嘉陵夜有懷(かりょう よる くわい あり)にある、「不明不暗朧々月( 明ならず暗ならず朧ろうたる月 )」を典拠としていることを示しています。この歌が、収められた『句題和歌』(大江千里集)は寛平6年(894年)、和歌を宮廷文学として再生を図ろうと中国文学から摂取した古今時代、宇多天皇の「古今和歌多少献上」の勅命によって『白氏文集』をはじめとして漢詩の一句を和歌の様式に表した126首を漢詩集に倣って編集し、献上されたものです。

千里の歌は『古今和歌集』には10首入集しています。その代表作に「月見ればちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど」があります。この歌は、同じく『白氏文集』にある詩より着想していますが、「わが身ひとつ」の句を得てやまとことばによって原典の詩興を離れて独自な世界を詠みました。

千里と同じく「不明不暗朧朧月」を典拠として句題和歌に詠んだものは、平安末期~鎌倉時代初期の歌人、藤原隆房の『朗詠百首』に「くまもなく さえぬものゆゑ春の夜の 月しもなぞや おぼろけならぬ」がみられます。

”朧朧たる月”という部分の訳し方の違いをみると、千里の「朧月夜」は簡潔で明快です。紫式部が千里の歌から「朧月夜」を引いたことは、読者にインパクトを与えましたが、春と秋の月の情趣が同等に扱われることはなく、秋が勝るという価値観が揺らぐことはありませんでした。漢語のストレートな表現は、やまと歌としてすぐには受け容れられず、和歌の詞として熟成されるまでには長い年月を要しました。

漢詩のリズムが和歌の調に自然に調和し、春の月への感慨が結句で引き立てられた千里の歌が本歌として積極的に取り入れられるようになるのは、新古今時代の頃からのことです。藤原定家(ふじわらのさだいえ)をはじめとして、後鳥羽院(ごとばのいん)の御歌にも見られます。「朧月夜」を歌の詞として採用した歌もみられるようになりました。その一例として式子内親王の「この世には わすれぬ春の面影よ おぼろ月夜の 花のひかりに」があります。花の実体がなくなっても、心にイメージできるという歌です。

『新古今和歌集』では、「春の月」「春の夜の月」のように抽象的な表現でなく、簡潔に「朧月夜」という詞で表現をしたものは、千里の歌を除くと2首にとどまりましたが、「朧月夜」を和歌の詞として時代の歌風にあった姿に表現しようと研究した成果が現れています。

そのひとつが新古今時代の歌人で撰集にむけて設置された和歌所の寄人(よりうど)の一人、源具親(みなもとのともちか)が詠んだものが撰集さています。「難波潟 かすまぬなみも かすみけり うつるもくもる おぼろ月よに」という歌です。「朧月夜」の明快で硬質な表現が和らいでおり、ぼんやりとして穏やかな春の気配が漂います。

「朧月夜に想う」と題し、3回にわたり「朧月夜」が今の時代も人の心を捉える春の情趣を伝えるものとなった背景について考察してまいりました。春のぼんやりと霞んだ風情は、優しく人を包み込み、人に懐かしさ、余韻を感じさせてくれます。中世の余情を伝える「有心」「幽玄」に表現される美意識の表れが、春の月への評価を高めました。

『新古今和歌集』で千里の歌は、藤原有家(ふじわらのありいえ)・藤原定家・藤原家隆(ふじわらのいえたか)・飛鳥井雅経(あすかいまさつね)の4人が撰んだと定本に記され、後鳥羽院も『隠岐本新古今和歌集』に撰んでいます。このことは、古に還って見出した新時代の美意識の原点となる一首として位置づけられたことを示していると思います。

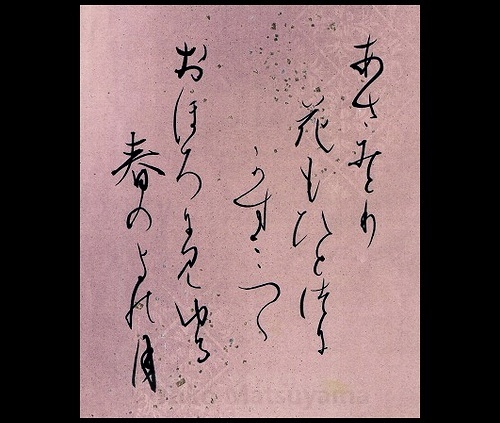

あさみどり花もひとつにかすみつつ おぼろにみゆる春の夜の月(新古今和歌集:菅原孝標女)

Asamidori hana mo hitotsu ni kasumi tsutsu oboro ni miyuru haru no yo no tsuki

(Shinkokin Wakashū:Sugawara no takasue no musume )

『更級日記』の作者として知られる菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が、春と秋のどちらに心惹かれるかというと、春の夜のぼんやりとした情景に心惹かれるものがあると詠んだ一首です。

朧月夜に想う(1)(2016/3/21)では、紫式部が『源氏物語』第8帖「花宴」のなかで大江千里(おおえのちさと)が翻訳した『白氏文集』の原典を元に、”朧月夜に似るものぞなき”という詞の中に込めたものについて書きました。”朧月夜”の登場は、源氏の運命を暗示させると共に、春の情趣を好む紫の上にとっても、その身の上に影を落とすことになります。

菅原孝標女の歌が詠まれた経緯については、『新古今和歌集』に次のような詞書が記されています。

祐子内親王藤壺にすみ侍りけるに、女房うへ人などさるべき限り物語りして、心中のあはれいづれにか心ひくなどあらそひ侍りけるに、人々おほく秋に心をよせ侍りければ

詞書からは、秋の月を支持する人が多いことに対して意見を求められて詠んだとあります。また、『更科日記』にはこの歌が詠まれた経緯についての記述があります。作者が宮仕えをしていた頃、春秋の優劣について源資通(みやもとのすけみち)と語り合あったことが綴られています。このやりとりで源資通は、春の月の情趣について「月のおもてもいと明かうもあらず、遠う流るるやうに見えたる」と 、月の表情が暗くもなく明るくもなく、月の光が流れるようにみえるところに情趣を感じていると評しています。源資通は、冬の月の魅力についても深く語っています。『源氏物語』を想い起させる優艶な世界が広がっています。

『万葉集』の時代より、春と秋の情趣のどちらが優れているのか繰り返し論じられてきました。『拾遺和歌集』にある、「 春はただ 花のひとへに咲くばかり もののあはれは 秋ぞまされる 」(読人しらず)の歌に代表されるように、春よりも秋の情趣が重んじられていました。『源氏物語』でも春秋論が取り上げられています。

季節が移ろうように、月も季節に従ってその季節ならではの味わいがあります。『源氏物語』を読んだことのある作者が、春の月の情趣への気づきを空の色・桜の花色・霞の色が一体となって溶け合い、朦朧とした幻想的な幽玄美として表現したところが、新古今時代の美意識に響いたものと思います。また、万葉時代から続いてきた、春秋論を背景とした和歌文学の伝統を伝える歌でもあります。

この歌は、『新古今和歌集』では、大江千里(おおえのちさと)の「 照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜にしくものぞなき 」の次に排列されています。菅原孝標女の歌も大江千里と共に新古今が勅撰集初出の歌となります。次に続く歌は、新古今時代に後鳥羽院(ごとばのいん)の歌壇で活躍した歌人、源具親(みなもとのともちか)の歌となっています。この排列は、春の月が歌題として注目されるまでの歴史を辿る構成ともなっています。菅原孝標女の一首は、”朧月夜”が歌の題材として広く認知されていない頃に詠まれたものです。先例の少ない題材を独創的に表現し、詠まれてから長い年月を経てようやく光が当てられた一首であることは確かです。

『源氏物語』第8帖「花宴」に登場する朧月夜の君。

宮中南殿の桜の宴の後、おぼろ月夜に誘われて源氏と朧月夜が出会います。朧月夜は、源氏の父の桐壺帝の妃、弘徽殿女御(こきでんのにょうご)の妹にあたります。弘徽殿女御は、源氏とは政治的に対立する立場にありました。朧月夜は、東宮の妃として桜が終わり夏を告げる頃、入内することが決まっていました。政治的な思惑での入内は、必ずしも本人の望むところではなかったようです。思い悩みながら自分で決断し、道を求めて進むようになっていく姿が印象的です。朧月夜という名は、「朧月夜に似るものぞなき」と歌を口づさんだところに由来します。春の朧月夜の美しさが物語を読む人の心を捉えます。

この歌は、古今時代の歌人大江千里(おおえのちさと)の「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」を引き、結句の「しくものぞなき」を「似るものぞなき」としたとされています。

紫式部が引いたとされる大江千里の歌は、『句題和歌』という、漢詩の句題をやまと歌に翻訳したものです。『句題和歌』は、学者であった大江千里が漢詩の翻訳の力量を示したものとされており、当時の和歌の創作に影響を及ぼすものではなかったようです。この歌は、『源氏物語』を通じてよく知られていますが、表に現われるのは『新古今和歌集』が初出となります。また、紫式部が活躍した時代、和歌や物語の創作の拠り所とされた私家集にもみられない一首です。

漢籍に詳しい紫式部が朧月夜の物語の構想を考えたとき、『白氏文集』にある「不明不暗朧朧月」の大江千里の翻訳を知った上で、原典の『白氏文集』の詩全文から着想を得てイメージを広げたと思われます。和歌への翻訳の違いも紫式部のセンスを朧月夜を通じて表現したといえます。原典の詩の全文は以下のとおりです。

白氏文集卷十四 嘉陵夜有懷(かりょう よる くわい あり)二首 白居易

露濕牆花春意深 露は牆花(しょか)を湿(うる)ほして春意(しゅんい)深し

西廊月上半床陰 西廊に月上り半床(はんしょう)陰なり

憐君獨臥無言語 憐れむ 君が独り臥して言語無きを

唯我知君此夜心 唯我のみ君が此の夜の心を知る

其二

不明不暗朧朧月 明ならず暗ならず朧朧(ろうろう)たる月

不暖不寒慢慢風 暖ならず寒ならず慢慢(まんまん)たる風

獨臥空床好天氣 独り空床(くうしょう)に臥して天気好よし

平明閒事到心中 平明間事(かんじ)心中(しんちゅう)に到る

春の情趣が深く感じられる夜、西の細殿に月が昇っています。明るくもなく、暗くもないおぼろな月が浮かび、寒くもなく、暑くもなく心地よく緩やかな風がそよぐ美しい春の夜が明けるというのに心配事ばかりが心に浮かびます。

『源氏物語』の本文には、「女は、まして、さまざまに思ひ乱れたるけしきなり。」とあり、朧月夜は源氏よりも深く思い悩んでいる様子であるとか書かれています。白居易(はくきょい)の心は朧月夜の心と重なります。白居易の詩は、親しい友への想いを詠じたものですが、紫式部は源氏と朧月夜の物語へと展開しました。

朧月夜が『白氏文集』の歌を口ずさんだことは類まれな高貴な女性であると推察できます。『紫式部日記』によれば、当時女性が漢籍に詳しいことを表に出すことは快く想われておらず、自分は一という漢字さえも書かず、無学であると書き残し、人から色々と言われることを煩わしく思っていたことが窺えます。

光源氏にとっての『白氏文集』は、心の拠り所となっている詩集でした。思いがけずに若い女性が『白氏文集』の歌を口ずさんでいるのは驚きだったと思います。何故なら、”おぼろ月”という和歌の詞は、物語が書かれた頃は誰もが知る詞ではなかったからです。『伊勢物語』69段に「月のおぼろなるに」という文がみられますが、春の月を和歌の題材として広く詠まれるようになるのは、『源氏物語』に触発された後のことになります。紫式部が『白氏文集』の歌を朧月夜に口ずさませたところは、単に桜の頃の季節感とおぼろ月の情趣を伝えるばかりではなく、意図するところがあったと考えます。春の朧な月を愛でる朧月夜の君の感性によって身分、個性、価値観などを伝えています。

その後の物語で、朧月夜がきっかけとなり、源氏は須磨へと配流となるのですが、第12帖「須磨」では第8帖「花宴」と対になるように『白氏文集』で白居易が同じ親友を想い詠じた詩の一節より「二千里外故人心(二千里のほか故人の心)」と源氏に口ずさませました。白居易の親友は、左遷されて長安の都から遥か遠く離れた地に配流されています。紫式部は、源氏を白居易の心に重ねて、都で暮らす女性たちを想う物語として展開しました。

『源氏物語』の第8帖「花宴」での優艶な場面によって大江千里の「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」の『句題和歌』が顧みられることとなり、『新古今和歌集』へと繋がりました。

”Hazy moon / Genji Monogatari no.8 Hana-no-en”

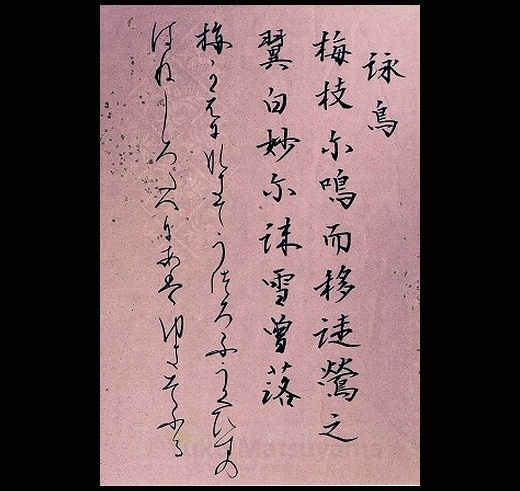

梅が枝になきてうつろふ鶯の はねしろたへにあは雪ぞふる (新古今和歌集:読人しらず)

Umegae ni naki te utsurofu uguhisu no hane shirotahe ni ahayuki zo furu

(Shinkokin Wakashū:unknown )

梅枝尓 鳴而移徙 鶯之 翼白妙尓 沫雪曾落(万葉集:巻十)

春を告げる鶯と梅。万葉の時代より、鶯の声は春を告げるものとして歌に詠まれてきました。

画像は、『万葉集』の原文と仮名で表記したものを書き並べたものです。表記によって、歌の印象も違ってみえます。平安時代に、漢字から日本独自の仮名文字が誕生したことにより、文字の表記の様式美が和歌や物語などの文芸と関わり合いながら、余情と余白を生み、心の世界を広げていくことに繋がりました。

古代、万葉時代の人が純白を表現するのに「白妙」という言葉に神聖、荘厳、純粋なものを込めました。淡雪を「白妙」と表現したところに新古今的なものを感じる一首です。新古今時代の歌人たちが「白妙」という言葉には”あはれ”を想い、艶なるものを感じ取っていたことは、『新古今和歌集』のなかによく現われています。

一例として、山部赤人(やまべのあかひと)の歌が『万葉集』から撰集されています。

田児の浦ゆうち出でてみれば真白にぞ 富士の高嶺に雪は降りける(万葉集:巻三)

田子の浦にうち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ(新古今集:冬)

率直な赤人の歌を「真白」という直接的な詞から「白妙」と置き換え、新古今時代の歌風にアレンジされました。万葉の格調高い古歌に幽玄美が加わりました。

「梅が枝」の歌は、繰り返し詠まれてきた梅と鶯の題材を「白妙」と表現した淡雪のなかに詠んだところに優美で艶なる世界が創出されています。枝から枝へ動き回る鶯の動きはゆったりと優美に見えます。鶯の声も余韻を感じます。

この歌は、『新古今和歌集』の撰者の源通具(みなもとのみちとも)・藤原有家(ふじわらのありいえ)・藤原定家(ふじわらのさだいえ)・藤原家隆(ふじわらのいえたか)・飛鳥井雅経(あすかいまさつね)の5人が撰んだと定本に記されています。また、後鳥羽院(ごとばのいん)が隠岐島で『新古今和歌集』のを増補改訂して編まれた『隠岐本新古今和歌集』に撰んだ歌でもあります。このことは、この一首が如何に新古今時代の歌人たちの心を掴んでいたのかが窺えます。

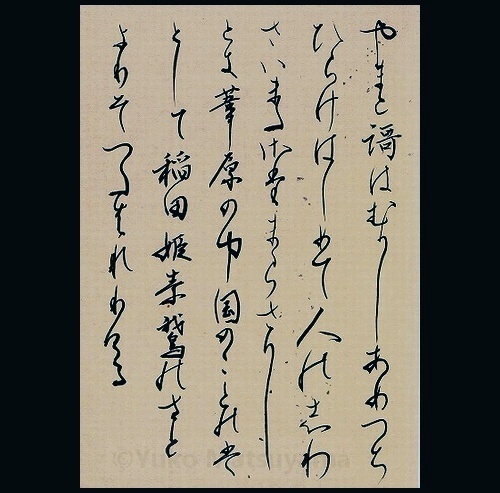

やまと歌は、むかし、あめつちひらけじめて、人のしわざいまだ定まらざりし時、葦原の中国(あしはらのなかつくに:日本)の言の葉として、稲田姫素鵞(そが)の里よりぞつたはれりける。

『新古今和歌集』の仮名による序文、仮名序の書き出しを書で表したものです。仮名序を執筆したのは、時の摂政太政大臣藤原良経(ふじわらのよしつね:九条良経)です。藤原良経は、巻頭に配列された歌を詠んだ時代を代表する歌人です。藤原定家(ふじわらのさだいえ)や藤原家隆(ふじわらのいえたか)などの歌人を庇護し、成長を助けるなど新古今時代を支えました。『古今和歌集』を基盤とし、それを越えて新たな境地を切り開きたいという想いが序文に込められています。『古今和歌集』の序文につきましては、「雅」に想う(2015/1/14)に書きました。

『古今和歌集』は、人の心を植物の種に喩え、種から芽が伸びて葉が幾重にも広がっていくように人が発する「ことば」が歌であるところから始まります。それに対して『新古今和歌集』は、「ことば」の起源から始まります。和歌は、天地が開けはじめ、人の営みがまだ定まらなかった神話の時代より、人の暮らしのなかにあったことを伝えています。

上記に続くのが以下の文です。

しかありしよりこのかた、その道さかりに興り、その流れいまに絶ゆることなくして、色にふけり、心をのぶるなかだちとし、世をおさめ、民をやはらぐる道とせり。

和歌が衰退していた時代に和歌の復興を目指した『古今和歌集』成立から300年ほど時代は流れ、和歌の伝統は絶えることなく、世の中を治めたり、人民の心を和ませるものとして定まり、洗練を極めていたことを伝えています。300年の間に社会情勢が大きく変わりました。また、心を託す自然との関わり方も古代の人との隔たりも広がりました。

『新古今和歌集』では、繰り返し詠まれてきた和歌の伝統に新たな風を興そうとして『万葉集』を拠り所に新たな境地を切り開きました。

良経は、四季の部の構成についての大筋を、各部の代表する歌によって仮名序に記しています。

はるがすみたつた山に、はつ花をしのぶより、夏はつまこひする神なびのほととぎす、秋はかぜにちるかづらきのもみぢ、冬はしろたへのふじのたかねに、雪つもるとしのくれまで、みな、をり

にふれたるなさけなるべし。

春は、「ゆかん人こん人しのべ はるがすみ たつたの山の はつざくらばな」(春:大伴家持)

夏は、「おのがつまこひつつなくや さ月やみ 神なびやまの 山ほととぎす」(夏:読人しらず)

秋は、「あすかがわもみぢばながる かづらぎの やまの秋風 ふきぞしぬらし」(秋:柿本人丸)

冬は、「たごのうらにうちいでてみれば 白妙の ふじのたかねに雪はふりつつ」(冬:山辺赤人)

四季部の歌から撰ばれたものは、春・秋・冬は代表的な万葉歌人の歌となっています。夏については読人しらずとされていますが、定家の『明月記』の記事によれば、作者は後鳥羽院とされています。万葉の古歌の趣を持った歌です。良経は、万葉歌人の中に後鳥羽院の歌を読人しらずとして忍ばせたのではないかと思います。秋・冬の歌は、『万葉集』にある歌です。『新古今和歌集』において、『万葉集』を源としていることが現われています。

仮名序を執筆した良経は、万葉時代の生の感情表現を抑えつつも、技巧よりも内容を重んじ、真の心を率直に歌に詠みました。『新古今和歌集』の仮名序からは、編纂の命を下された後鳥羽院(ごとばのいん)に寄り添い、古歌を見直して和歌に新たな命を吹き込み、朝廷の権威を示したいとの強い想いが伝わってきます。

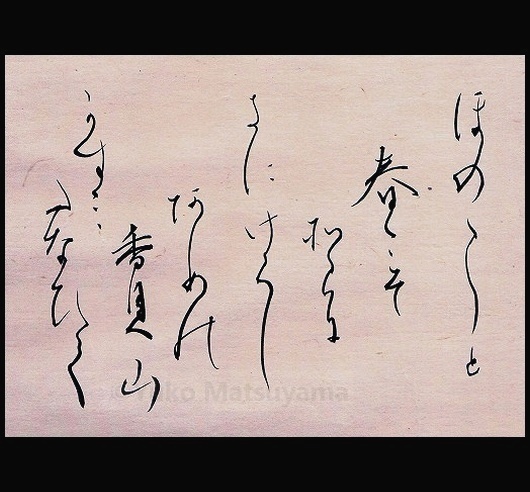

ほのぼのと春こそ空に来にけし 天(あめ)の香具山霞たなびく(新古今和歌集:後鳥羽院)

Honobono to haru koso sora ni kini kerashi ame no kaguyama kasumi tanabiku

(Shinkokin Wakashū:Gotoba no in)

立春を空の気配によって捉えた御歌。

後鳥羽院(ごとばのいん)は、『新古今和歌集』の編纂の命を下し、編纂にも深く関わったとされています。早くから和歌に御心を寄せられました。19歳で譲位されてからは、歌会や歌合など盛んに主催されました。その代表的な歌合が「千五百番歌合」です。

平安末期の平家の滅亡から鎌倉幕府の成立した時代にあって、和歌以外にも多彩な趣味、才能を発揮されました。承久元年(1219年)に鎌倉幕府の3代将軍源実朝(みなもとのさねとも)の暗殺を契機に執権北条義時(ほうじょうよしとき)と対立した承久の乱に敗れて隠岐島に配流となりますが、この地でも『新古今和歌集』の切り継ぎ(増補改訂)を熱心にされ、生涯をかけて『新古今和歌集』を慈しまれました。後鳥羽院の豊かな感性が『新古今和歌集』の成立に繋がっていると感じます。

御歌は、ほんのりとした春の穏やかな気配を古代から崇高な山として称えられてきた香具山に霞がたなびく様によって表現されました。香具山は、京から見て東にあたり、春は東の空からやってくると考えられてきました。

この御歌は、『万葉集』にある次の歌を本歌としています。

久方(ひさかた)の天の香具山この夕べ 霞たなびく春たつらしも(読人しらず)

『新古今和歌集』は、その名称の示すように『古今和歌集』を受け継ぎつつ、新たな境地を目指しました。さらに、その原点である『万葉集』に立ち戻り、『万葉集』にある歌からも撰集されました。『新古今和歌集』の仮名で書かれた序文、仮名序のなかで「かの万葉集は、歌の源なり。」と位置づけています。

後鳥羽院の御歌は、『万葉集』の本歌を踏襲しながら、”ほのぼの”と同じ初句に始まる『万葉集』にある「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ(読人しらず)」の歌にもみられる古の詞を慕いつつ、本歌のあるところを感じさせないゆったりとした自然な流れがあり、新たな世界を生み出しています。”ほのぼの”という初句に余韻を感じます。伸びやかで格調高い和歌の趣を書で表しました。

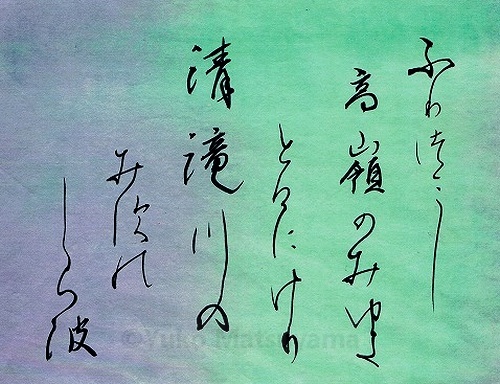

降りつみし高嶺(たかね)のみ雪とけにけり 清滝川の水の白波(新古今和歌集:西行)

Furi tsumi shi takane no miyuki tokeni keri kiyotaki gawa no mizu no shiranami

(Shinkokin Wakashū:Saigyō)

早春、春の勢いを回復した自然を力強く詠んだ一首。

西行は、藤原俊成(ふじわらのとしなり)とほぼ同時代の歌人です。新古今和歌集では94首撰集されており、歌数では第一位となっていますが、新古今時代の姿美しく巧みに詠む歌風とは異なり、心を如何に詠むかということに重きを置きました。藤原定家(ふじわらのさだいえ)のいうところの感情を率直に表さず、妖艶を有心とした歌風より、俊成のいうところの余情に近く、生き生きとした生の感動を歌に詠みました。

冬の間に降り積もった峰の雪解水が流れ込んだ清滝川。水かさが増した清滝川からは、水音が爽やかに心地よく響いてきます。清滝川は、京都の北山から栂ノ尾(とがのお)・槇ノ尾(まきのお)、高雄の谷間に沿って流れ、桂川に注ぎます。清滝川の流域は、山と水の渓谷による風光明媚な景観が広がっています。静寂に包まれた冬が終わりを告げ、自然の造り出した渓谷を白波を立て流れる勢いある水の姿と音は、生命の鼓動を感じます。春の勢いが”水の白波”と結句を表現したところに春の到来の喜び、感動の余韻があります。きっぱりとした清々しさを感じる西行の歌を書で表しました。