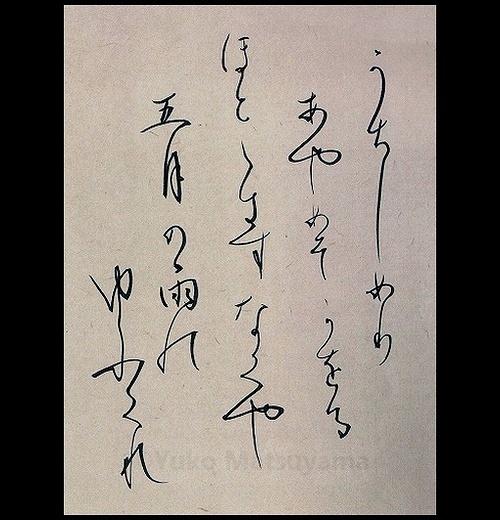

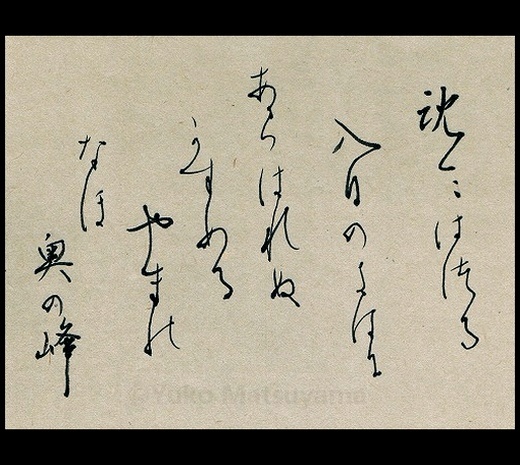

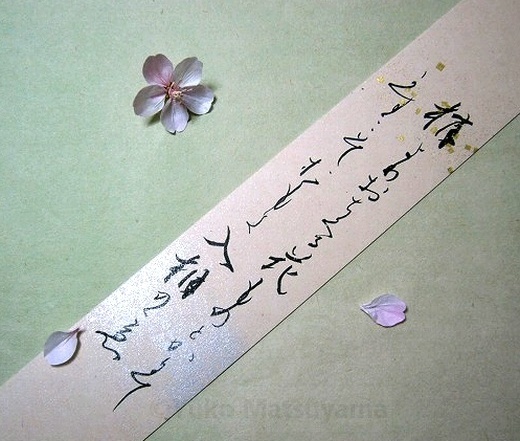

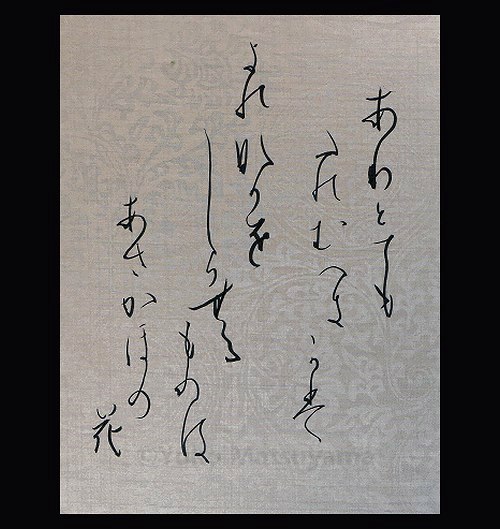

ありとてもたのむべきかは世の中を 知らする物は朝がほの花(後拾遺和歌集:和泉式部)

Ari tote mo tanomu beki kaha yononaka wo shirasuru mono ha asagaho no hana

(GosyuiWakashū:Izumisikibu)

人の世のはかなさを朝顔の花に寄せて詠まれた和泉式部の一首。和泉式部は、平安中期、紫式部と同時代に活躍した女流歌人です。”はかなさ”をテーマに詠んだ和泉式部が、「はかない花」、「無常感をイメージする花」として「あさがほ」に心を託したものです。

『後拾遺和歌集』には、秋部(上)に排列されています。「あさがほをよめる」との歌の詞書があり、「朝顔」を歌題としていることを伝えています。「朝顔」を題材としたものは和泉式部の一首のみが撰ばれています。「あさがほ」を無常感をイメージする花として表現したのは、前時代の勅撰和歌集の秋歌にはみられないものです。

「朝顔」は、「立秋」から始まる『後拾遺和歌集』秋部(上)のなかでは終盤に位置しており、「女郎花(おみなえし)」と「秋風」の歌題の間に排列されています。和泉式部の歌を挟み、前後に排列されているのは次の2首です。

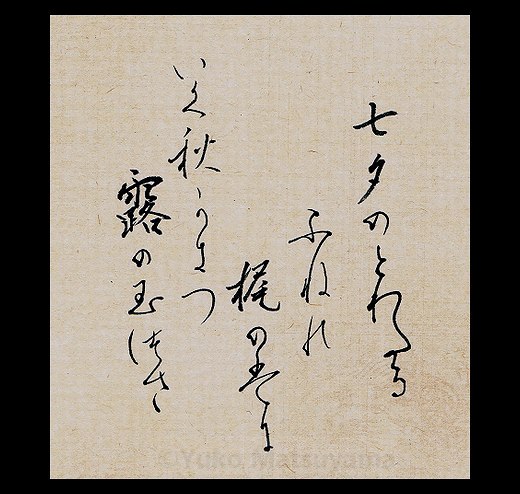

よそにのみ みつつはゆかし女郎花 をらむ袂(たもと)は 露にぬるとも

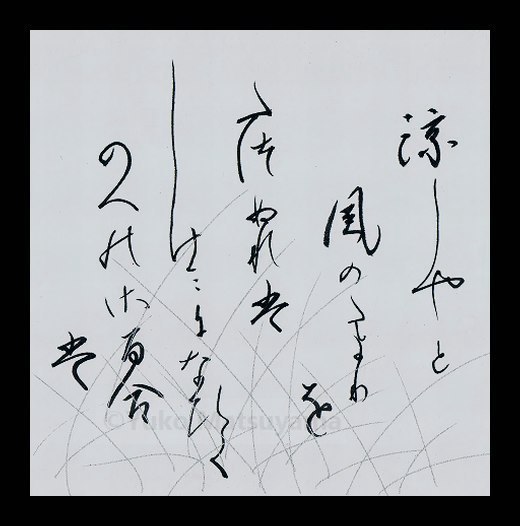

いとどしく なぐさめがたき夕暮に 秋とおぼゆる 風ぞ吹くなる

上記の2首は和泉式部と親交があったとされる、源 道済(みなもとのみちなり)の歌です。道済は、後拾遺集を代表する歌人の一人です。道済の歌の心を受けた趣向の排列から、和泉式部の詠んだ「朝顔」は、秋の”あはれ”を誘う情趣を印象付ける花として認識されていたことが窺えます。

「朝顔」は『万葉集』では、山上憶良(やまのうえのおくら)の歌がよく知られています。

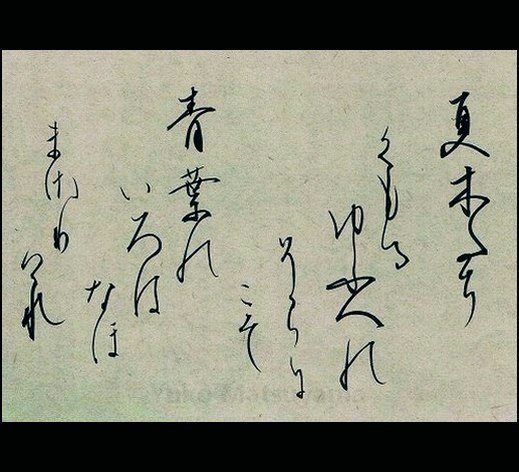

秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花

萩の花 尾花葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌(あさがお)の花

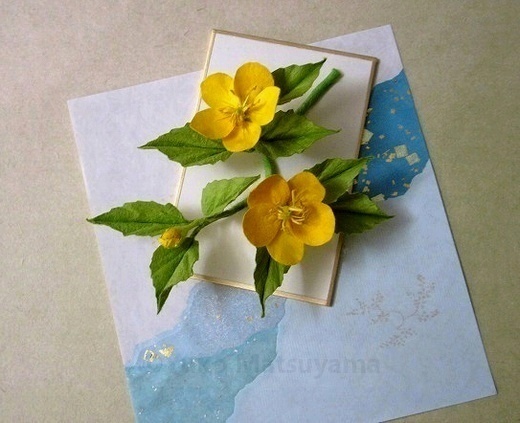

秋の七草とされる花の一つに挙げられた憶良の朝顔は、桔梗、木槿、昼顔など諸説あり、そのなかで桔梗が有力とされています。現代に朝顔と呼ばれている花は、遣唐使によって伝えられたとされています。和泉式部の「朝顔」は、現代の朝顔とされるものなのか、木槿をいうのか、桔梗をいうのか未詳ですが、ここでの「あさがほ」は、儚い花の持つ気品、優美さを感じます。

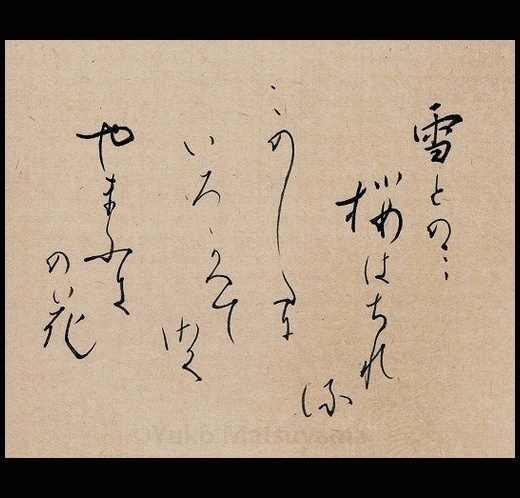

歌に詠まれた「あさがほ」のイメージを書で表しました。