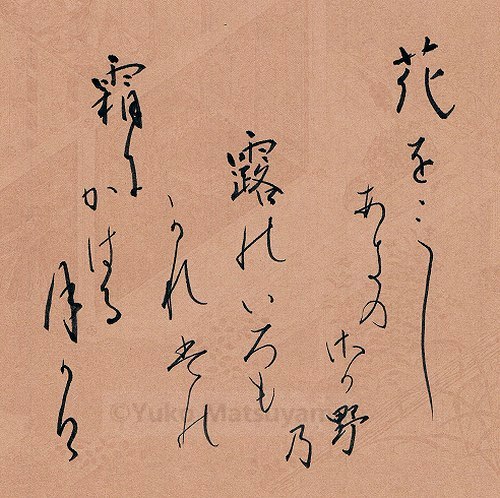

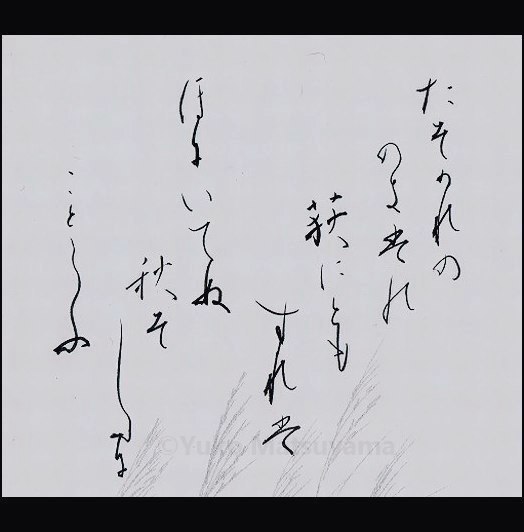

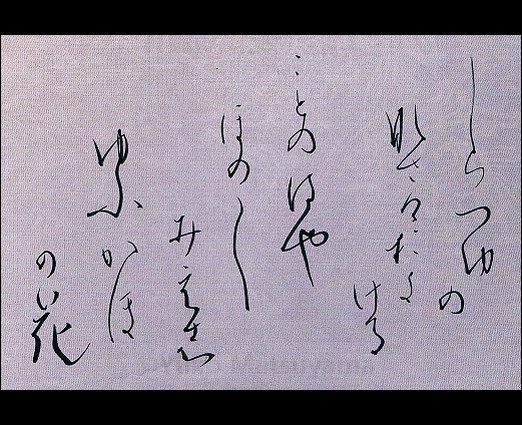

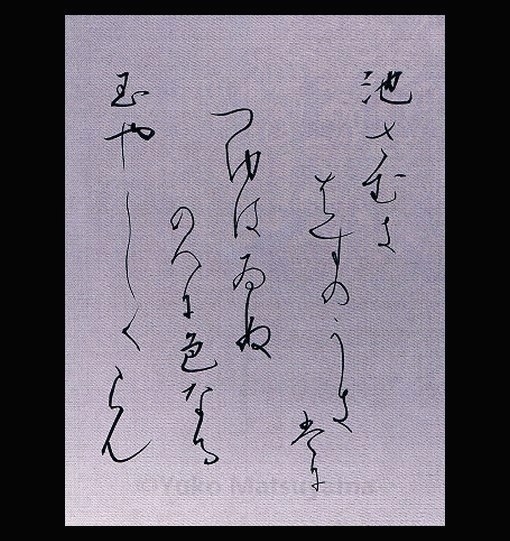

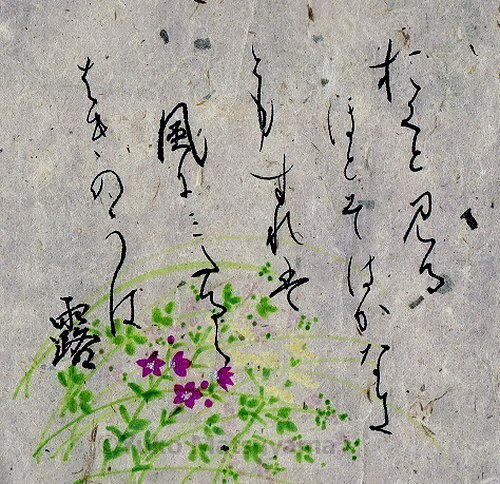

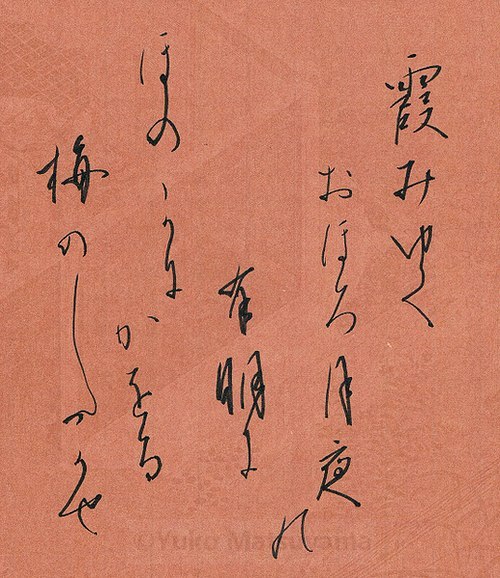

霞みゆく おぼろ月夜の 有明に ほのかにかをる 梅の下風 ( 御室五十首:藤原 有家 )

Kasumi yuku oboro dukiyo no ariake ni honoka ni kaworu ume no shita kaze

(FUjiwara no Ariie)

おぼろに霞む月が残っている夜が明ける頃、梅の花の下を吹く風がほのかに香りを伝えています。

『古今和歌集』以来、春の闇夜に香る梅を愛でた歌が多く詠まれてきました。「御室(おむろ)五十首」にある一首を詠んだ、藤原有家(ふじわらのありいえ)は、『新古今和歌集』の撰者の一人として新古今時代に活躍した歌人です。春の夜のおぼろに霞む月の風情が中世の美意識として好まれ、” 朧月夜 ”という歌の詞として確立した時代背景が現れた一首です。

『新古今和歌集』における ” 朧月夜 ” については、「朧月夜に想う 」(3)(2016年3月31日)https://washicraft.com/archives/10178の記事にて書きました。

この一首は、『新古今和歌集』には撰集されることはありませんでしたが、春の夜の美感を表現する題材として、ほのかな梅香を” 朧月夜 ” という詞を用いて表現したところに創意が現れていると思います。春のぼんやりとした風情は、余韻を感じさせてくれます。

春の闇夜に漂う梅の香は、辺り一面に漂う強いものではなく、風に乗って伝わってくる柔らかなものです。辺りを照らすおぼろな月の光の柔らかさは、風に乗って伝えられる梅の香りのほのかさを引き立てます。幻想的な夜の梅を詠んだ一首を書で表しました。