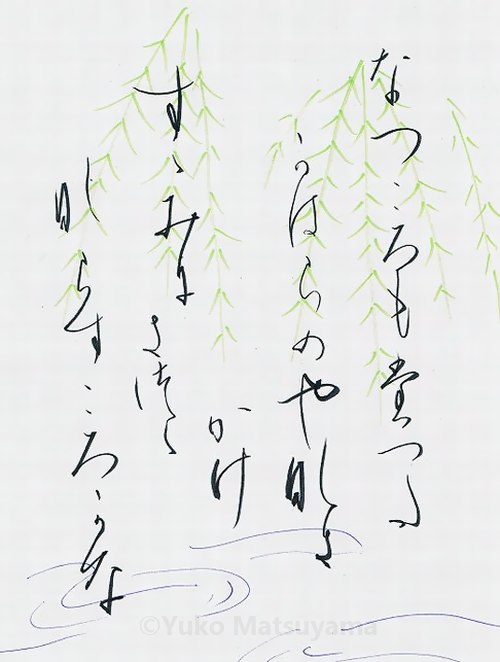

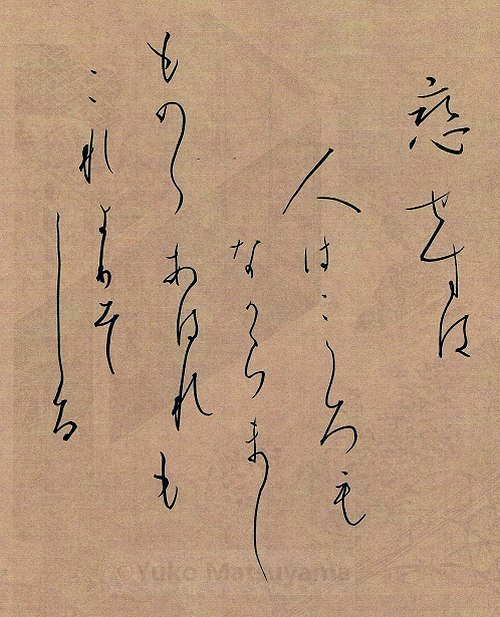

沢べなる 浅茅をかりに 人なして いとひし身をも なづる今日かな(堀河百首:源 俊頼)

Sawabe naru asadi wo kari ni hito nashi te ito hishi mi wo mo naduru kefu kana

(Horikawa hyakusyu:Minamoito no Toshiyori)

沢辺に生えている丈の低い茅(ちがや)を刈り、人形(ひとがた)にして形代(かたしろ)となし、我身を撫でて心身についた穢れを移し御祓いする今日である、と詠んだものです。

平安時代末期、院政時代に成立した『堀河百首』(堀河院御時百首和歌)の夏部で「荒和祓」(あらにこのはらえ)と題した中に撰集された一首です。「荒和祓」とは、六月祓(みなづきばらえ)・夏越祓(なごしのはらえ)の異称です。家々を守護する荒ぶる神を和ますため、半年に一度、行われる祓の行事をいいます。

一首を詠んだ源 俊頼(みなもとのとしより)は、堀河天皇の歌壇の中心で活躍しました。清新で奇抜な歌風を詠む一方、万葉的な伝統を見直す気運を促しました、百首歌では、勅撰集や歌合などにみられる「六月祓」を「荒和祓」(あらにこのはらえ)と題したところに特異性がみられ、六月祓の伝統を和歌で伝えようとした意図が窺えます。

祓(はらえ)は、神に祈りを捧げ、心身の穢れや災厄を除き去るもので、茅(ちがや)・麻・菅(すが)などの植物によって行われていました。

禊(みそぎ)は、海や川の水で体を清め、心身の穢れを洗い流すことでした。次第に形式化され、祓と混同されて夏の大祓(おおはらえ)となりました。

『堀河百首』では、茅(ちがや)・麻・菅(すが)などを祓の道具として読み込んだ歌が網羅されています。菅(すが)は編んで輪を造り、祓(はらえ)の道具とした菅抜(すがぬき)の材料に使われていました。現代に受け継がれている、「夏越の祓」の茅の輪(ちのわ)に繋がるものです。

祓(はらえ)に使われた茅(ちがや)は、上代では神が占有するところに生えている植物と考えられていたことは、『万葉集』の歌から読み取れます。その一例として、

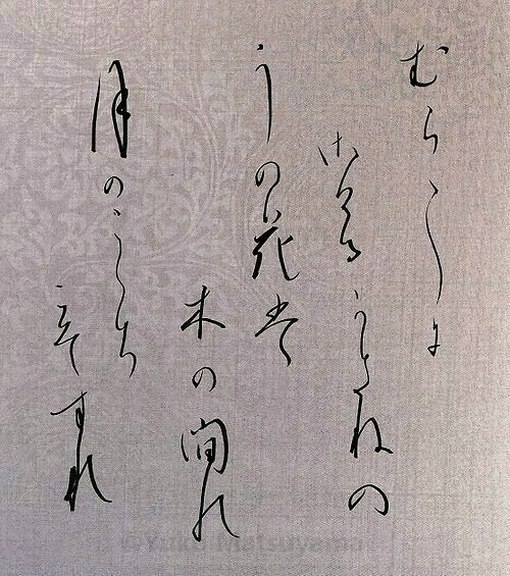

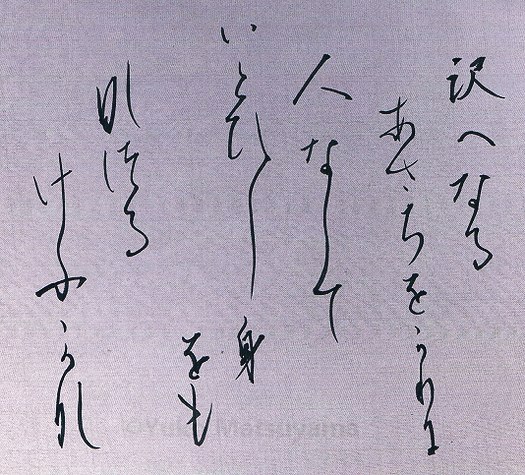

天(あめ)なるや 神楽良(ささら)の小野に 茅草(ちがや)刈り 草(かや)刈りばかに 鶉(うずら)を立つも(巻十六:よみ人知らず)

「怕(おそ)ろしき物の歌三首」と詞書のある第一首です。天上界にあるという、神楽良(ささら)の小野で茅草刈りの最中、鶉が突然飛び立った驚きを詠んだもので、天上の神への畏れが表れた一首です。

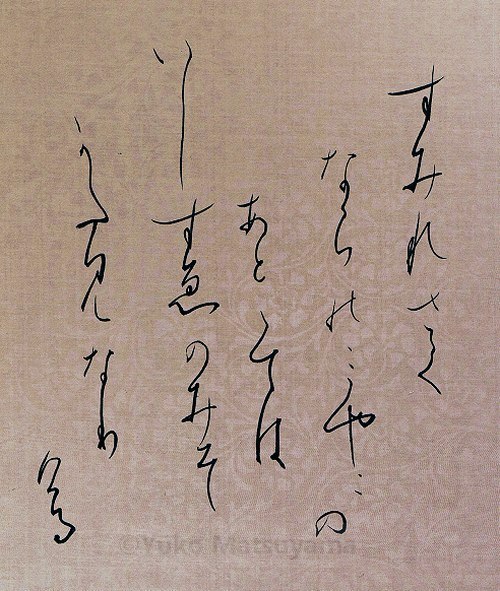

浅茅原(あさぢはら)小野にしめほふ 空ごとを いかなりいひて 君をし待たむ (巻十一:柿本人麻呂)

浅茅原にしめ縄が張られたことを題材として詠まれており、聖なる植物とされていたことが読み取れます。『万葉集』の歌から、茅(ちがや)は様々な生活素材として大変貴重なものであり、神事に使われ、茅草刈りも共同で行われていたことが窺えます。

『堀河百首』での俊頼の一首は、災厄を祓う身代わりとして茅(ちがや)を人形にした祓(はらえ)の作法を具体的に詠んでいます。祓(はらえ)・禊(みそぎ)という言葉を使わず、草の人形(ひとがた)を題材としたところが独創的です。

草を人形(ひとがた)にしたものを形代(かたしろ)とすることについては、

「草雛に想う」 https://washicraft.com/archives/12078 (2016/12/29)の記事で書きました。

茅(ちがや)の葉は、その字体が示している通り、剣のように尖った形状から呪力や魔除けの力を持つ植物とみられていました。その背景として古代中国では、茅(ちがや)は祭祀の儀式の場に敷かれたり、物を包むために用いられていました。場を清浄にして災難から免れる力を持った神聖な植物とされてたことからも影響を受けていると思われます。

平安時代になると茅(ちがや)の神聖なイメージは薄れていきます。浅茅は秋風で色褪せるというイメージが強くなり、心変わりや過去の栄華を偲ぶもの、哀れを誘うものとして詠まれました。俊頼が活躍した平安末期には、褪せた浅茅の中に美を見出すようになります。

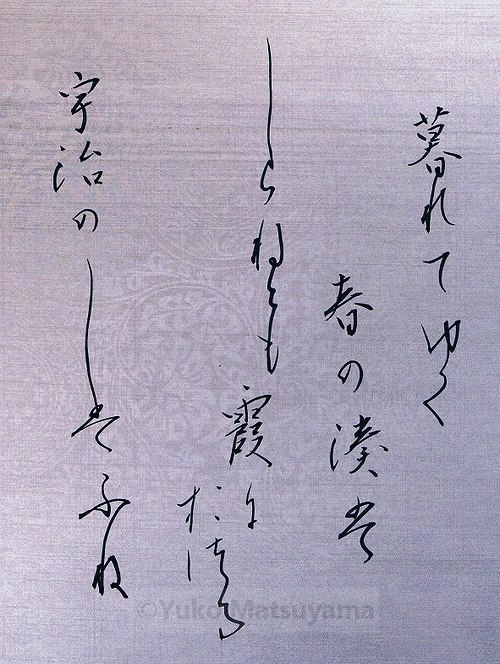

俊頼の一首は、浅茅が本来持っていた清浄さを呼び起こし、畏敬の念を持っていた万葉時代の清明心を想起させます。祓の本質に遡り、草を形代(かたしろ)としてきた伝統を伝える一首を書で表しました。