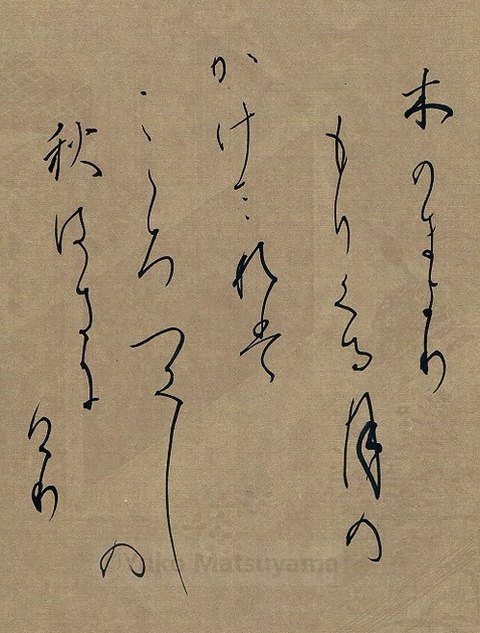

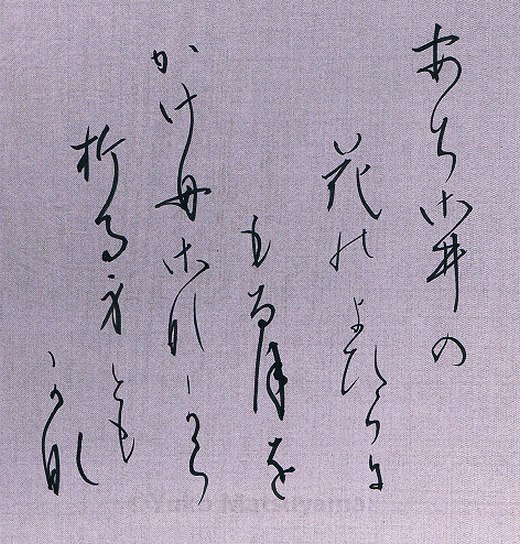

玉柏 しげりにけりな さみだれに はもりの神の しめはふるまで( 新古今和歌集:藤原基俊 )

Tamagashiha sigeri ni keri na samidare ni hamori no kami no shime hafuru made

(Shinkokin Wakashū:Fujiwara no Mototoshi)

降り続く五月雨を受け、青々とした葉を茂らせた見事な柏の木。柏に宿るという、葉守(はもり)の神がしめ縄を張っているかのようである。

一首を詠んだ、藤原基俊(ふじわらのもととし)は、平安末期の院政時代、源俊頼(みなもとのとしより)と並び、歌壇で活躍した歌人です。『古今和歌集』を重んじ、伝統的な歌風に特色があります。『新古今和歌集』の夏歌で、「田のしめ縄」を題材に田植えを詠んだ歌に続き、「五月雨」を歌題とした中に一首は排列されました。

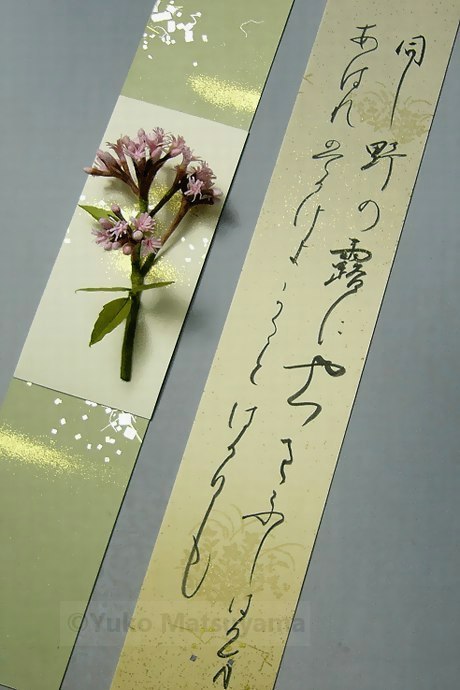

「玉柏(たまがしは)」とは、柏の美称です。柏は、冬になっても枯葉が落葉しないことから、楢(なら)と共に葉守(はもり)の神が宿る神聖な樹木とされ、平安時代には柏の特性から、四季を通じて和歌や物語の題材として取り上げられました。

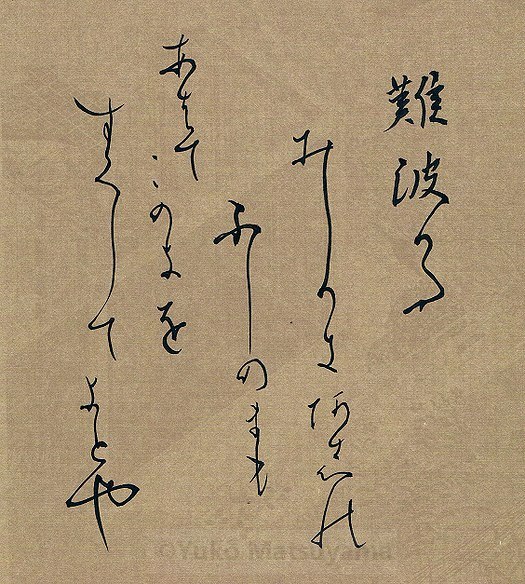

『枕草子』で清少納言は、柏について、次のように綴っています。

柏木、いとをかし。葉守(はもり)の神のいますらむも、かしこし。兵衛の督(ひょうえのかみ)、佐(すけ)、尉(ぞう)など言ふも、をかし。

柏の木は、風情があり、葉守(はもり)の神がおいでになる、畏れ多い木である。兵衛の督(ひょうえのかみ)、佐(すけ)、尉(ぞう)などの衛門府(えもんふ)の官職の雅称として柏木が用いられることは素晴らしく、興味深いと評しています。

「柏木」は、官職の雅称であることは、『源氏物語』の第36帖「柏木」の巻名からも窺えます。夕霧の親友、柏木の名は皇居を守護する衛門府(えもんふ)の長、衛門督(えもんのすけ)に就いていたことから、「柏木衛門督」と呼ばれたことに因みます。

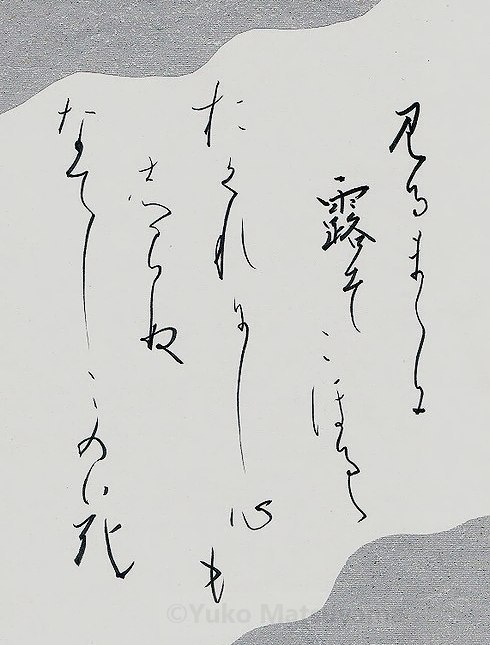

基俊の一首は、「 ならの葉の 葉守の神の ましけるを 知らでぞ折りし 祟りなさるな 」(後撰和歌集:藤原仲平)、『源氏物語』で夕霧の親友、柏木の未亡人落葉の宮が夕霧への返歌として詠んだ、

柏木に 葉守の神は まさずとも 人ならすべき 宿の梢か ( 源氏物語「柏木」:落葉の宮 )

が本歌とされています。落葉の宮の詠んだ一首は、第36帖「柏木」の巻名の由来となっています。

基俊が詠んだ歌の詞書には、「雨中木繁といふ心」と題して詠まれたことが記されています。

基俊の一首は雨が降り続くなか、柏が梢に青葉を繁茂させた、薄暗く視界が遮られた景色を上の句で詠んでいます。下の句では、一転して柏にしめ縄が張られたかのように見立てることで、葉守(はもり)の神の宿る荘厳で深遠な景色を想像させます。

『源氏物語』のなかで紫式部が落葉の宮に詠ませたように、葉守(はもり)の神が不在であるかのように伝えつつ、しめ縄が張られていなくても葉守(はもり)の神は永遠に宿り続けると想わせる展開は、柏の存在感、生命感、神々しさを強く印象付けます。

梅雨の時季の寄せて、数々の和歌や物語を創造させてきた柏の神秘を詠んだ一首を和紙による柏の葉と書で表しました。

にほんブログ村