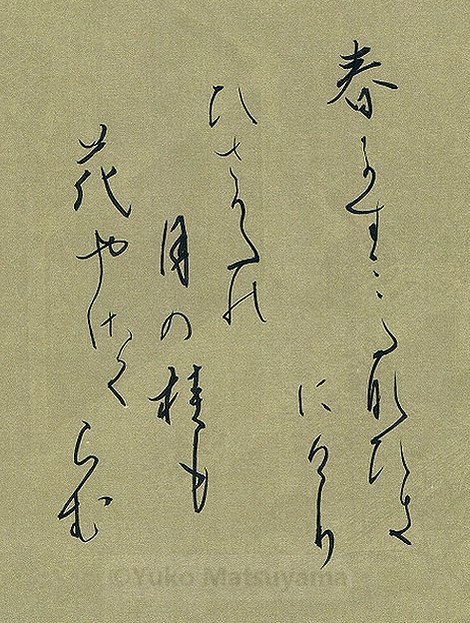

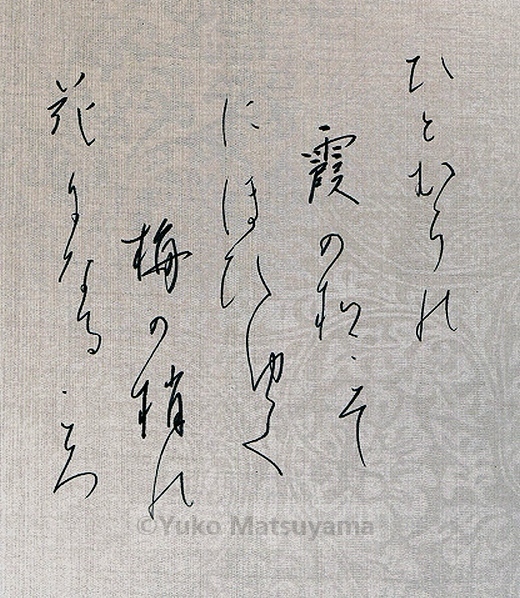

ひとむらの 霞の底ぞ にほひ行く 梅の梢の花になるころ (風雅和歌集: 徽安門院 )

Hitomura no kasumi no soko zo nihohi yuku ume no kozue no hana ni narukoro (Fuugawakashū:kianmonin)

梅林の梢に艶やかな花が咲く頃を霞に託して詠まれた一首。

一首を詠んだ徽安門院(きあんもんいん)は、『風雅和歌集』の監修をされた京極派の代表歌人、花園院の皇女で、京極派を代表する女流歌人の一人です。京極派の歌風は、叙景と抒情とを独立させ、純粋な自然観照を目指したところに特異性があります。『風雅和歌集』は室町時代の初め、南北朝の対立と公武の抗争が激化した時代を背景に編纂されました。そうした時代を反映し、現実を直視して感覚によって自然を捉えた表現に特徴があります。

一首は梅林を霞を透して描写することで、時間の経過によって次第に梅林の艶やかさが増し、香りが満ち溢れていく情景を広げていきます。梅の艶やかさを絵画的に捉えるのではなく、「にほひ」という言葉で感覚的に捉えました。

梅の咲く季節をほんのりと優美に伝える一首を書で表しました。

にほんブログ村