初夏、白い芳香のある小花を多数つけるテイカカズラ。能『定家』の物語に名の由来がある、蔓性の動きのある形状と薫り高く清楚な小花の醸し出す趣は、藤原定家と式子内親王の忍ぶ恋と、式子内親王の気品、内親王の死後にその墓にからみついた定家葛の物語を想像させます。

細やかで優しいテイカカズラの風情を和紙の取り合わせ方としなやかさで表しました。

“Asiatic jasmine”

にほんブログ村

初夏、白い芳香のある小花を多数つけるテイカカズラ。能『定家』の物語に名の由来がある、蔓性の動きのある形状と薫り高く清楚な小花の醸し出す趣は、藤原定家と式子内親王の忍ぶ恋と、式子内親王の気品、内親王の死後にその墓にからみついた定家葛の物語を想像させます。

細やかで優しいテイカカズラの風情を和紙の取り合わせ方としなやかさで表しました。

“Asiatic jasmine”

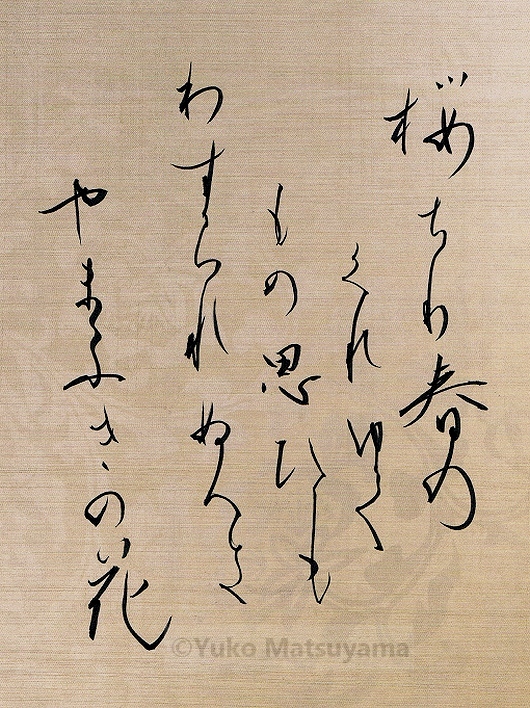

桜ちり 春のくれ行くもの思ひも 忘られぬべき 山吹の花(玉葉和歌集:藤原俊成)

Sakura chiri haru no kure yuku mono omohi mo wasura renu beki yamabuki no hana

(Gyokuyou Wakashū:Fujiwara no Toshinari)

山吹の花に惜春の思いを託した一首。桜が散り、春が過ぎ去る寂しさを山吹の花が忘れさせてくれます。平安末期を代表する歌人の一人、藤原俊成(ふじわらの としなり)の詠んだ一首は、『玉葉和歌集』春歌 下で「山吹」を歌題に詠まれた中に排列されています。

『玉葉和歌集』は、京極為兼主導で撰定された勅撰集です。為兼は本歌取りや枕詞・縁語・掛詞などの旧来の修辞法に捉われず、”心のままに詠む”ことを理想としました。

『玉葉和歌集』に撰集された俊成の一首は、「暮れ行くもの思ひ」という詞で内に動く心をさらりと託し、春の余情を伝える山吹の優美な風情が心に留まります。しなやかに枝垂れる枝に咲く、色鮮やかな花に寄せた一首を書で表しました。

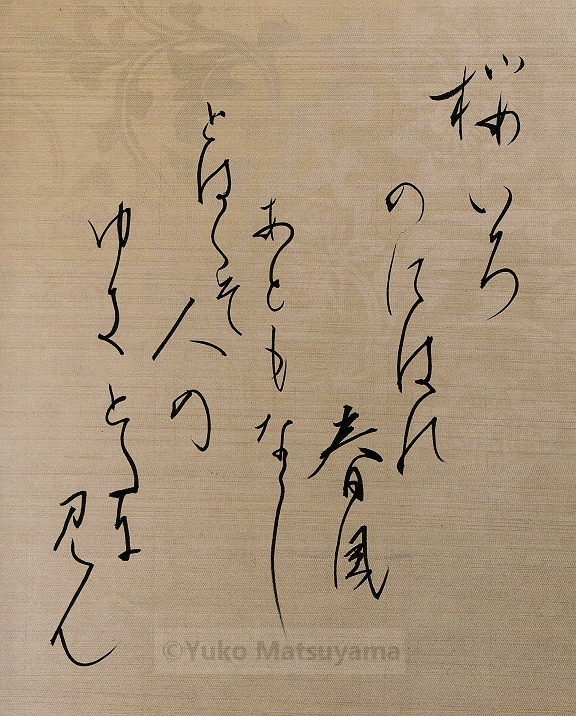

桜色 のにはの春風 あともなし とはゞ ぞ人の 雪とだに見ん (新古今和歌集:藤原定家)

Sakura iro no niha no haru kaze ato mo nashi tohaba zo hito no yuki to dani min (Shinkokin Wakashū : Fujiwara no Sadaie)

落花を雪に見立てた趣向の一首。『新古今和歌集』春歌 下に排列された藤原定家の一首は、『古今和歌集』春歌 上に排列されている在原業平の一首を本歌としています。

今日来ずは 明日は雪とぞ 降りなまし 消えずはありとも 花と見ましや

業平の一首は落花を降雪に見立て、「雪となって散ってしまった桜を人は花とみるでしょうか」と雪に見立てることで花盛りの跡形もないものとして表現しました。

定家の一首は、「散った花を人は雪と見てくれるであろうか」と業平が降雪に見立てた趣向を取りつつも、下句で散った花は形あるものとして捉えたことで、上句での「今は形跡もない 桜色に染まった春風」の余韻が心に深く残ります。

形に残らない春風を桜色に捉え、春の余情を繊細な感覚表現で捉えた一首を書で表しました。

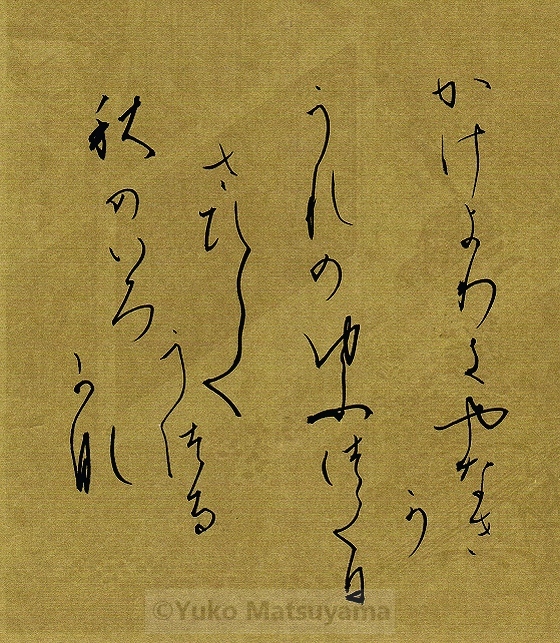

影よわき 柳が末(うれ)の 夕づく日 さびしくうつる 秋の色かな(風雅和歌集:庭田重資)

Kage yowaki yanagi ga ure no yufuduku hi sabishiku utsuru aki no iro kana

(Fuugawakashū:Niwata shigesuke)

夕日を受けた柳の枝先が映す影が弱くなり、秋の色に感じられると詠まれた一首。

一首は『風雅和歌集』秋上で、「柳」を題とした6首の中に排列されています。『古今和歌集』以降、勅撰和歌集の秋部で「柳」に着目されたことは、他集にみられない新味があり、『風雅和歌集』の独自性を示しています。「柳」6首は、新古今時代の代表歌人、藤原家隆の1首を除き、京極派を代表する歌人、京極為兼、伏見院、永福門院、光厳院、重資によって構成されていることからも独自性が窺えます。

鎌倉時代に『新古今和歌集』が成立して以降の歌壇は、藤原定家の孫の時代に御子左家(二条家)、冷泉家、京極家に分かれ、御子左家の二条派が主流となりました。『新古今和歌集』以後、目新しさを見い出せなくなっていった歌壇に新風を興したのが、藤原定家の曾孫にあたる京極為兼が中心となった京極派と呼ばれる流れです。そうした流れの中で『風雅和歌集』は、京極派の花園院の企画監修により、光厳院が撰者となって撰集されました。「柳」の一首を詠んだ庭田重資(しげすけ)もまた、鎌倉末期~南北朝時代の動乱の世で活躍した京極派歌人のひとりです。

和歌に詠まれる風物は『古今和歌集』以来、花や月など変わることなく受け継がれてきました。京極派の歌人は、詠み尽くされた風物を天象の刻々と変化する中で眺め、自然の歌を詠みました。

なかでも柳は奈良時代、中国から柳に込められた文化と共に渡来してより、『万葉集』をはじめ、その新緑の美しさから春を象徴するものとして心が託され、数多の歌が詠まれてきました。また、夏は青々と茂った葉影が、清涼感を呼ぶ景物として捉えられました。

『風雅和歌集』では秋と対となる春部の「柳」を詠んだ歌についても、春風に靡く柳を糸に見立てた”青柳の糸”といった、固定化された発想や展開の枠を出て、新緑の緑の色名が用いられた歌が多く見られます。また、柳の新緑を「春の色」「春になる色」という言葉を使い、色によって季節の深まりや春の長閑さを感覚的に捉えるなど、京極派の歌風が反映された排列美が展開されています。

秋の「柳」を詠んだ重資の一首は、柳を夕日の光線の中で陰影と共に眺め、表現したところに京極派独特の歌風が現れています。春の色を伝えてきた伝統的な柳のイメージと対比させ、暮色に包まれた世界に柳を「秋の色」として捉えたところが清新です。その枝先は秋風で大きく揺れ動くものではなく、散りゆく葉の動きを動的に捉えたものでもなく、静的に水墨画のような光の陰影で表現されており、『風雅和歌集』独特の世界が広がります。

他の京極派歌人、京極為兼、伏見院、永福門院、光厳院の「柳」を題とした歌についても、夕暮れを背景に詠まれています。

柳に寄せ、夕景の中で秋の閑寂を伝える一首を書で表しました。

人皆は 萩を秋と言ふよし 我は尾花が末(うれ)を 秋とは言はむ

(万葉集 巻十:よみ人しらず)

人は皆、秋といえば萩の花を上げる。私は、風に靡く尾花の穂にこそ秋の花と言いたいと率直に詠まれた歌。尾花と呼ばれるススキは、萩に次いで秋を代表する花として万葉の人に愛されていました。

秋の七草に数えられるススキの穂は秋の景物として花として捉え、古来より親しまれてきました。彩り豊かで花の形や大きさも大小さまざまな秋草の中で、ススキはしみじみとした秋の情趣を引き立てます。風に靡く様は、冬枯れの荒涼とした季節を前にして、静かに季節の推移を伝えます。

群落をなして風に靡く様を想い起す一首を書と線描で表しました。

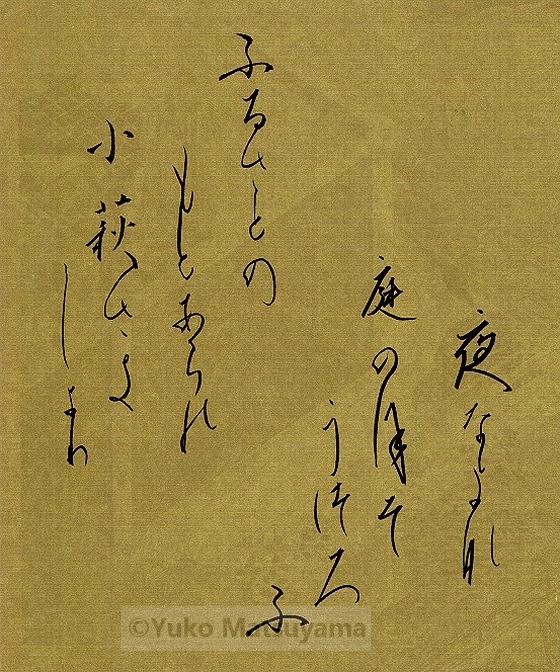

ふるさとの 本あらの小萩 咲きしより 夜な夜な庭の 月ぞうつろふ

(新古今和歌集:藤原良経)

Furusato no moto ara no kohagi sakishi yori yonayona niha no tsuki zo utsurofu

( Shinkokin Wakashū:Fujiwara no Yositsune )

小萩が咲く季節、月の光に清澄な秋の気配を詠んだ一首。

一首は『新古今和歌集』秋歌上で月を歌題とした中に排列されています。一首を詠んだ時の摂政太政大臣藤原良経(ふじわらのよしつね:九条良経)は、『新古今和歌集』仮名序を執筆し、巻頭に排列された歌を詠んだ新古今時代を代表する歌人のひとりです。一首には次の詞書があります。

五十首歌たてまつりし時、月前草花

詞書には建仁元年(1201年)に後鳥羽院主催の「仙洞句題五十首」に詠まれたもので、月光に照らされた秋草を題として詠まれたことが記されています。

良経の本歌は、『古今和歌集』(恋歌:よみ人しらず)の次の歌です。

宮城野の 本あらの 小萩露を重み 風を待つごと 君をこそ待て

良経の一首は本歌の「本あらの小萩」の荒れ果てた故郷の庭の萩に寄せ、夜ごと夜ごとに月の光が心にしみ徹って感じられていく時間の推移を秋の深まりと共にしみじみと感じさせます。萩の咲く頃になって庭を照らす月の光が日毎に冴えていく光景を、繊細な花とたおやかな枝が織り成す萩の風情が緩やかに伝えます。

秋の月に託し細やかな想いを詠んだ一首を書で表しました。

淡い紅紫の花がはんなりと咲く姿が雅な趣の藤袴。野辺で楚々として可憐に咲く河原撫子。

『源氏物語』第30帖「藤袴(ふじばかま)」より、巻名の由来となった夕霧が藤袴の花に寄せ、恋慕の情を託した一首をやんわりと退けた玉鬘。

同じ野の 露にやつるゝ 藤袴 あはれはかけよ かごとばかりも ( 夕霧 )

中国原産の藤袴は、奈良時代には日本に渡来したとされ、秋の七草として親しまれきました。平安時代、貴族の庭に植えられていたことは『源氏物語』のエピソードからも推察されます。一首を詠んだ夕霧を藤袴に見立て、第26帖「常夏(とこなつ)」で我が身を山里に咲く撫子に喩えた夕顔の遺児、玉鬘を白い河原撫子に見立て、一首の背景をイメージしました。

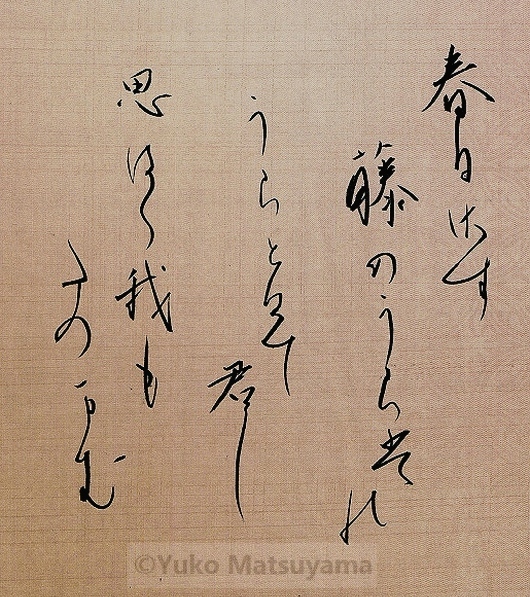

春日(はるひ)さす 藤の裏葉の うらとけて 君し思はば 我も頼まむ

(後撰和歌集:よみ人しらず)

Haru hi sasu fuji no uraba no ura tokete kimi si omoha ba ware mo

tanoma mu ( Gosenwakashū:Yomobitosirazu )

あなたが打ち解けて私を思ってくださるのなら、私もあなたのことを頼みに思うといたしましょう、と藤の枝先に花と共に開く新葉に寄せて詠まれた一首。

一首は『古今和歌集』に次ぐ第2番目の勅撰和歌集『後撰和歌集』に撰集されています。『後撰和歌集』は春部を上・中・下と3部に分けており、一首は春下に排列されています。風に靡く艶やかな花房の風情ではなく、木の先端につく末葉を詠まれたところに特異な視点と古歌の趣があると感じます。

『万葉集』より藤は数多の和歌が詠まれ、伝えられてきました。その中に藤の枝先につく裏葉(末葉)が詠まれた一首があります。

春へ咲く 藤の末葉(うらは)の うら安に さ寝(ぬ)る夜ぞなき 子をし思へば

(万葉集:東歌)

春に咲く藤の枝先に開く新葉に寄せて、娘への思いが託されました。

『後撰和歌集』の一首は、藤の花に惜春の想いを託したもの、花盛りの情感を詠まれたものとは区別され、桜や梅の花に託した想いを春霞・鶯などの景物を背景に詠まれた歌の間に排列されています。

『後撰和歌集』の一首では、芽吹いた藤の枝先の新葉に視点が置かれ、明るい陽光に照らされた光景が浮かびます。陽光に映える新緑は、心に安らぎを与えてくれます。そして、しなやかで瑞々しい新葉はこれから眺められる満開の姿を期待させ、花の生命感を優美に引き立てます。

『後撰和歌集』の一首は、『源氏物語』第33帖「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻名となった一首として知られています。「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻では、内大臣(頭中将)が藤の宴に夕霧を招待し、その席で「藤の裏葉」の一首を口ずさみ、娘の雲居雁と夕霧の結婚の許しをさりげなく伝えました。内大臣は夕霧に長い年月、待たせことを待花の思いを込めた一首に託し、夕霧と和解をしたいと本心を打ち明けました。一首の歌によって、雲居雁との関係をめぐる内大臣と夕霧の長年のわだかまりが解け、互いの心が晴れました。

「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻は、光源氏を取り巻く人々の関係が和らいで万事が落着し、栄華の物語に区切りをつける巻でもあります。そうした物語の背景を想い起す一首を書で表しました。

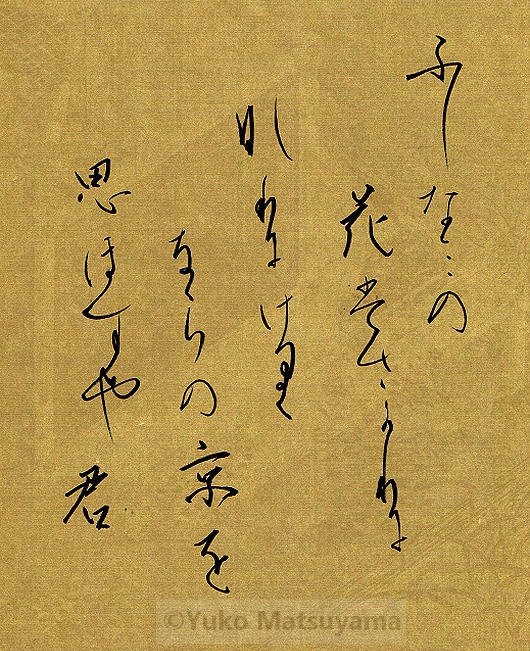

藤浪の 花は盛りに なりにけり 平城(なら)の京(みやこ)を 思ほすや君

( 万葉集:大伴四綱 おおとものよつな )

Fujinami no hana ha sakari ni nari ni keri nara no miyako wo omohosu ya kimi

(Manyoushū:Ōtomo no Yotsuna)

藤の花の季節。咲き誇る藤の花に寄せ、奈良の都を思い出しませんかと都を懐かしむ心を人に問いかけた一首。

一首を詠んだ大伴四綱(おおとものよつな)が九州の大宰府に防人司佑(さきもりつかさのすけ)として防人を管理する職務に就いていた折、祝宴の席で大宰府の長官であった大伴旅人(おおとものたびと)に問いかけ、詠まれまれたものとされています。

古来より、藤は強い生命力と薫り高く優美な花を波打つように咲かせる姿が愛でられてきました。爽やかな新緑の季節に風に靡き花房が揺れ動く様は、壮麗な奈良の都の賑わい、華やかさを想わせます。

都の栄華を偲ばせる雅な藤の風情に寄せて詠まれた一首を書で表しました。

夕暮れ、白い花をはらりと咲かせる夕顔の花。『 源氏物語 』第4帖夕顔に登場する純白の花をしぼ(皺)のある和紙のしなやかさで儚く可憐な風情を表し、扇子にあしらいました。

” Moonflower”