徳川幕府の成立によって270年近く泰平の時代が続き、園芸への関心が高まって花文化が栄えた江戸時代。その背景には王朝文化への憧れがありました。

王朝文化への憧れ、王朝文化の復興は書画や工芸などさまざまな分野に影響を及ぼしました。なかでも、王朝文化の復興に力を注ぎ、新たな命を吹き込んで独創的な表現、創造性を広げた本阿弥光悦・俵屋宗達に始まる「琳派」と呼ばれる系譜があります。

今年、本阿弥光悦が徳川幕府から鷹峯の地を拝領し400年になります。

「琳派」では、『伊勢物語』、『源氏物語』、『新古今和歌集』などから取材されることが多く、詩歌や物語など古典文学と密接に関わってきました。

琳派では蒲公英(たんぼぼ)、土筆(つくし)、蕨(わらび)、蓮華(れんげ)、菫(すみれ)、菜の花など春の野草をよく描いています。尾形光琳をはじめ、神坂 雪佳(かみさか せっか)に至るまで、琳派の流れの中で受け継がれてきた題材です。春の野草を横並びに配した構図からは、泉鏡花の『雛がたり』で花雛が横並びに飾られている光景が想起されます。

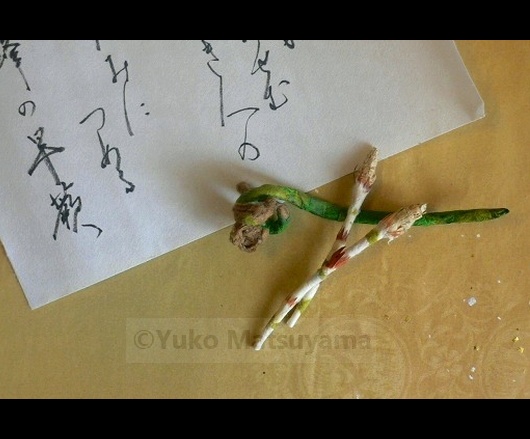

また、土筆や蕨というと『源氏物語』第48帖「早蕨」を連想します。

春の光が降り注ぐ季節になっても姉の大君を亡くした悲しみで心が深く沈んでいた中君のもとに、山寺の阿闍梨(あじゃり)から蕨や土筆が風情のある籠に入れられて例年とおり届き、慰められます。前年は姉と蕨や土筆を愉しみました。

阿闍梨の心遣いに中君は「この春はたれにか見せむなき人のかたみにつめる峰の早蕨」と返歌を贈りました。阿闍梨の優しい心に触れて何よりも温かく、清々しい心地になりました。土筆や蕨からは、早春の香りが伝わってきます。

早蕨(さわらび)とは芽を出したばかりの蕨をいいます。

山寺の阿闍梨が贈ってくれた蕨や土筆からは生命感溢れる春の野の情景が思い起され、琳派の画題に受け継がれているように思います。

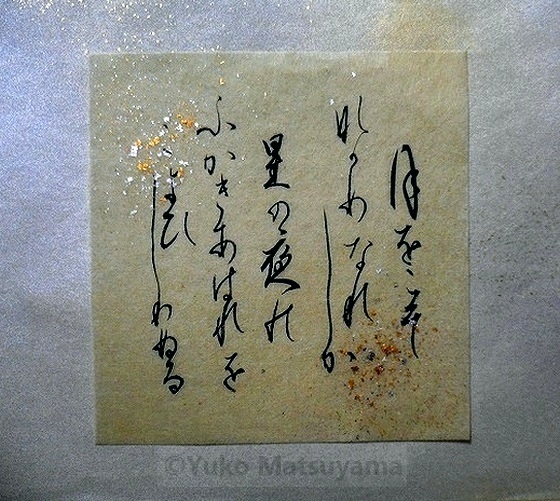

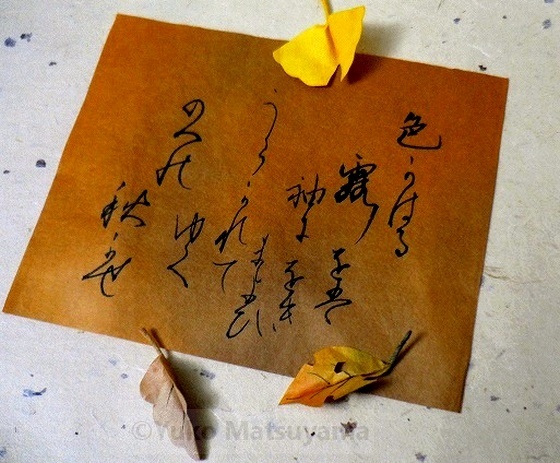

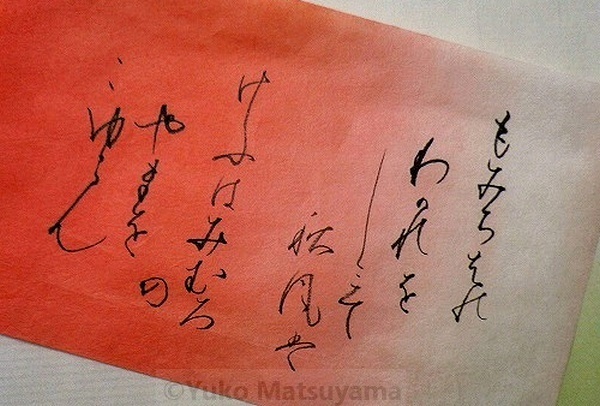

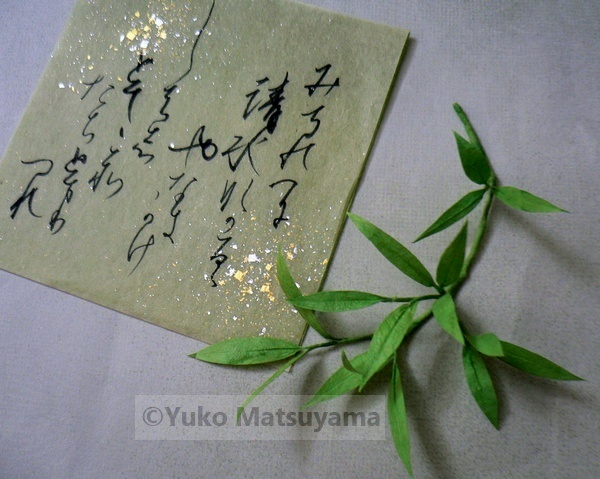

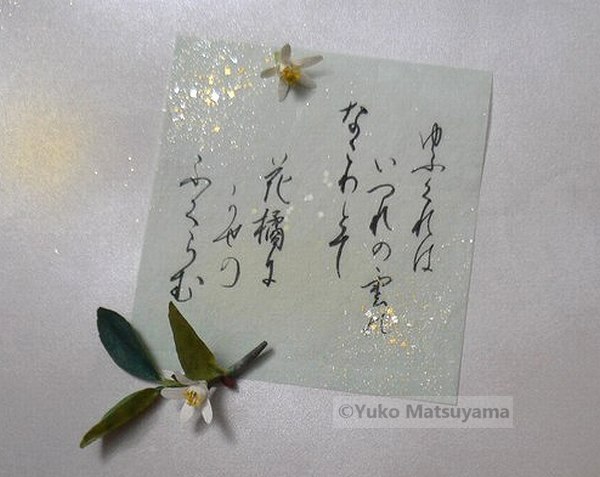

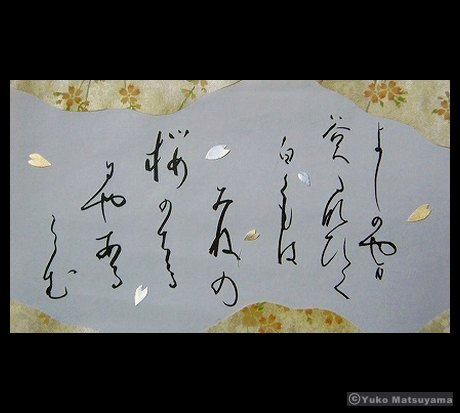

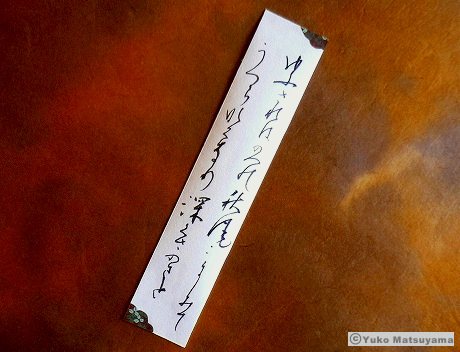

画像の作品は、『源氏物語』第48帖「早蕨」よりイメージしたものを書と和紙による蕨と土筆で表したものです。

“Genji Monogatari no.48 Sawarabi”

![]()

にほんブログ村