「雅」という言葉からは、平安王朝の優美な世界が思い起されます。

大伴家持(おおとものやかもち)が万葉集の編纂をした奈良時代が終わり、平安遷都によって京に都が移されてから和歌は一時衰退しました。背景には、時代を刷新するために唐風一辺倒になり、漢詩が晴れの場で重んじられました。江戸から明治への時代転換点と似ているように思います。世の中が次第に落ち着くに従い、日本固有の情趣が見直されて和歌も復興されました。その中心になったのが紀貫之(きのつらゆき)です。万葉集から古今集が成立するまで、およそ150年。

紀貫之は『古今和歌集』の序文、仮名序で当時の和歌の現状を次のように書いています。

今の世の中、色につき、人の心、花になりにけるより、あだなる歌、はかなき言のみいでくれば、色好み の家に埋れ木の、人知れぬこととなりて、まめなる所には、花薄(はなすすき)穂に出すべきことにもあらず なりにたり。

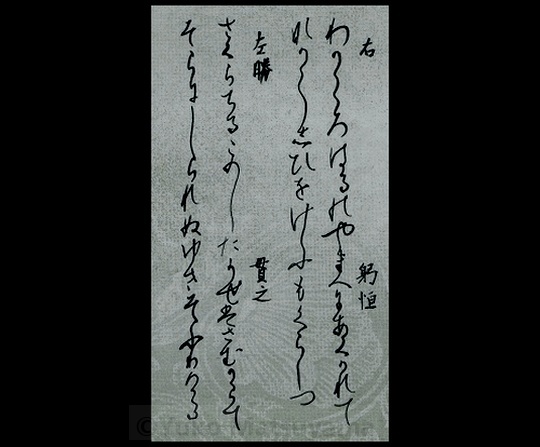

人の心が派手になり、私事ばかりを詠み、真面目な歌は薄の穂ほども現われなくなったと嘆いています。歌の流れが絶えてしまったわけではなく、『古今集』の仮名序で貫之と近い時代の、僧正遍照(そうじょうへんじょう)・在原業平(ありはらのなりひら)・文屋康秀(ふんやのやすひで)・喜撰法師(きせんほうし)・小野小町(おののこまち)・大伴黒主(おおとものくろぬし)の名を挙げています。後世、六歌仙と呼ばれた歌人です。貫之は六歌仙の歌を評しています。

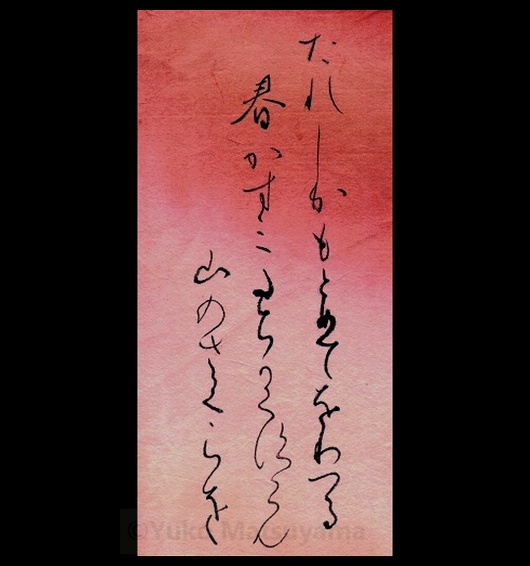

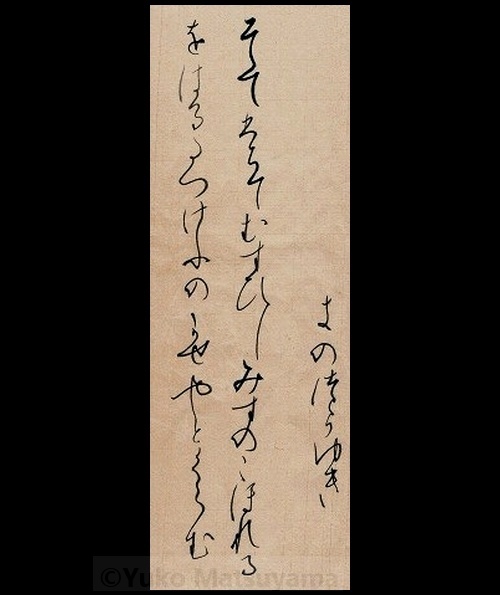

紀貫之は『古今集』の仮名序の書き出しで、今に受け継がれている花鳥風月の心を表しています。

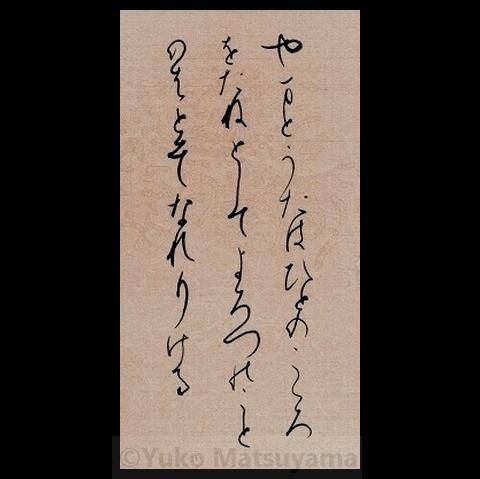

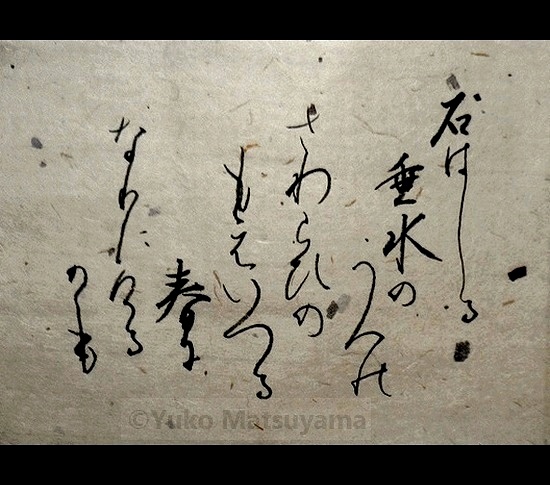

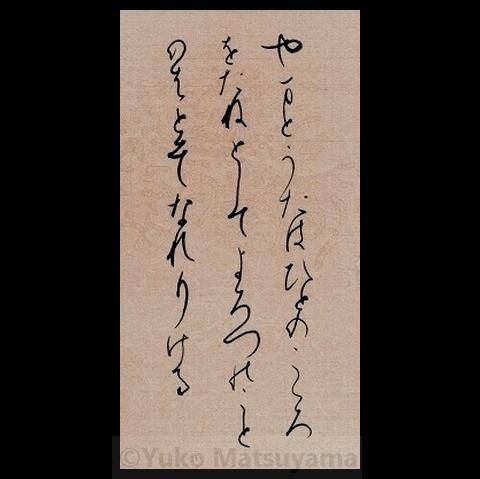

やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世中にある人、こと、わざ、しげきものなれば、心におもふことを、見るもの、きくものにつけて、いひいだせるなり。花になく鶯、水に住むかはづの声をきけば、いきとしいけるもの、いづれかうたをよまざりける。

貫之が心を植物の種に喩え、種から芽が伸びて葉が幾重にも広がっていくように新しい言葉、詞が次々に生まれ、いきいきと育っていく様に託したところは、日本の自然観、文化の根底を捉えていると思いました。

『古今集』にはもうひとつの序文、漢文による真名序があります。

和歌に六義あり。一に曰く、風。二に曰く、賦。三に曰く、比。四に曰く、興。五に曰く、雅。六に曰く、頌。

仮名による序文にも「和歌の六義(りくぎ)」を言葉を置き換え、和歌には6つのスタイルがあると歌を引き解説しています。

漢文による真名序では、『詩経』にみえる中国古代詩の6つの分類「風」「賦」「比」「興」「雅」「頌」を和歌に置き換えて示しています。「風」は諷刺、「賦」は直接的な表現、「比」は比喩を用いた表現をいい、上記の3つは表現法について示しています。

「興」は主題を引き出すものとして自然などを詠むこと、「雅」は宮廷賛美、「頌」は天を賛美したもので、上記の3つは歌の体裁を現わすものといえます。

ここで、「雅(が)」という言葉が注目されます。

詩経では「雅」は貴族や朝廷の公事・宴席などで詠われた歌詞をいいました。

紀貫之は仮名序で、和歌の衰えは宮廷での公事・宴席などの晴れ場に出せるような格調高い歌がみられなくなったことにあると述べ、和歌の復興に力を注ぎました。後世、王朝の「雅(みやび)」というイメージは貫之の理想、信念が形となって現われていったように想われます。

画像は、古今集の仮名序の書き出しを書で表したものです。

にほんブログ村