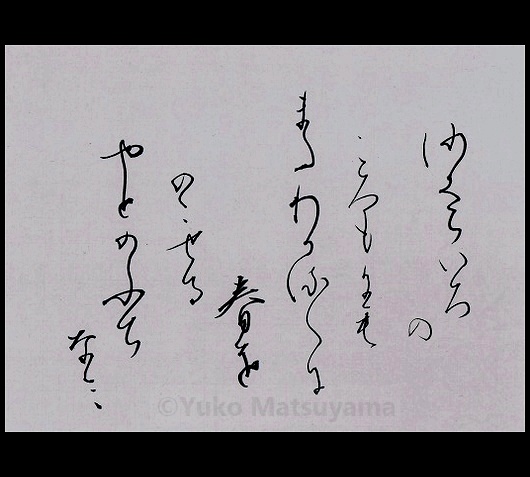

書・陶芸・漆芸・出版など多彩な分野で独自の境地を開いた本阿弥光悦。桃山時代から江戸初期、光悦によって見出された俵屋宗達とともに琳派と呼ばれる系譜の中で、伝統的な秋草の美とは対照的な春草の美を見出し、尾形光琳や酒井抱一などに受け継がれていきました。

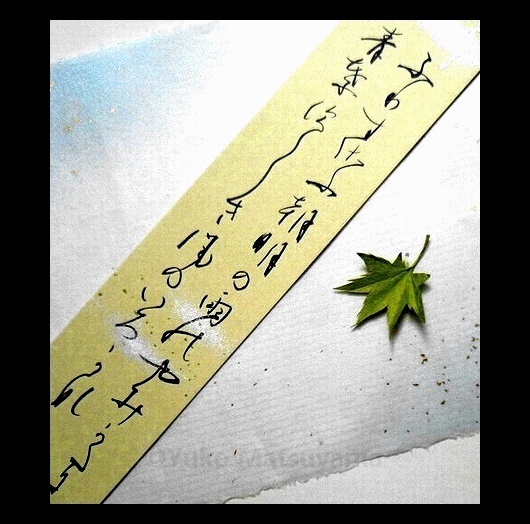

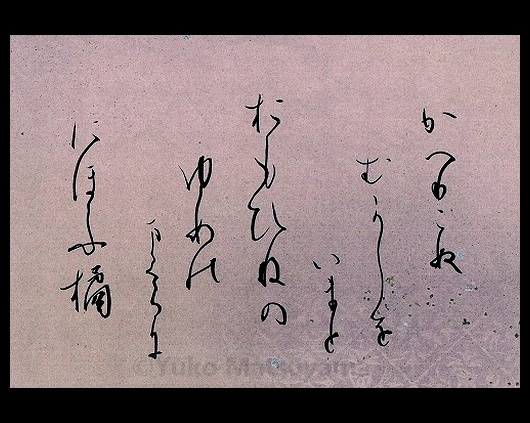

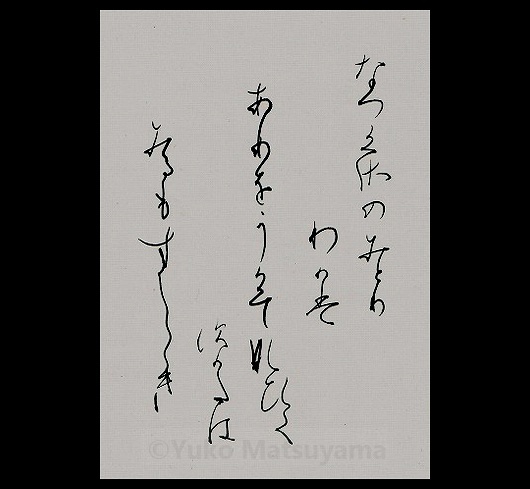

光悦は、和歌や物語、謡曲などから取材した作品を多く残しています。それらを敬愛し、そこから創作意欲、発想を得たことが作品から伝わってきます。光悦の書からは、温かで生命感に溢れ、生きる悦びが伝わってきます。

また、光悦は茶の湯を古田織部に師事しました。光悦は、利休を選ばず、織部を師に選びましたが、命の芽生えの美を愛でる心、大胆で斬新な発想を次々と実現させていく源には、利休から織部が受け継ぎ、そして織部から受け継いだ精神が創作に反映されているように感じます。

光悦は、心を「もの」づくりによって表現するため、木工、金工、漆工、蒔絵、螺鈿(らでん:貝細工)など、様々な工芸技術を持った人々を結集しました。そのなかで、光悦が制作に関わったと伝えられている『樵夫蒔絵硯箱』 (きこりまきえすずりばこ:静岡・MOA美術館所蔵)から春草に込めたものが想い起されます。硯箱の外形は、山形に盛り上げられ、蓋の表には薪(たきぎ)を背負って歩くきこりの姿が全面に大きく表されており、主題の意外性と形の意外性を感じます。

この硯箱の意匠は能の謡曲『志賀』より取材されたものといわれています。

『志賀』は、古今和歌集の序文のなかに挙げられている六歌仙の一人、大伴黒主(おおとものくろぬし)を紀貫之が評した「薪負へる山人の、花の陰にやすめるがごとし」を題材にさまざまな和歌を引き、世阿弥の指す道(花)を伝えています。

『志賀』を踏まえてみると、世阿弥の指す道(花)を受けているように思われます。

その一方で主題からは、藤原家隆の家集にある和歌が浮かびました。

「つま木には野辺のさわらび折りそへて 春の夕にかへる山人」(壬二集 上:後度百首)という歌です。薪を背負った山人が、野辺の早蕨を手折って里に帰って行く長閑な春の情景を詠んだもので、硯箱全体に表されているイメージと重なり、幸福感が伝わってきます。

藤原家隆は、藤原俊成に師事した藤原定家と同時代の歌人です。「花をのみ待つらむ人に山里の 雪間の草の春をみせばや」という家隆の歌は千利休が好んだ歌として、利休の茶、美意識を説くのによく引用されます。ささやかな芽生えの美しさを伝えたいという心に惹かれる歌です。

主題の人物が前に向かって山路を生き生きと歩いていく姿からは、古典や師から享受したものを土台に新たな道を開き、進んでいこうという想いも感じられ、清々しく心に響きます。硯箱には、花は見えません。目で見えるものがすべてではなく、花は心で感じて想うものと読み取れます。

『志賀』では、今を盛りの山桜の元で展開されますが、『樵夫蒔絵硯箱』では、硯箱の内側で清らかな野辺の春を蕨と蒲公英(たんぽぽ)によって伝えています。

蕨については、古より神聖で春の到来の証として捉えられてきたことは、2015年1月5日の記事(「春のしるし」:https://washicraft.com/archives/7320 )で書きました。蕨を主題にしたものは、俵屋宗達の扇面画などにもみられ、光琳に受け継がれていきます。

蒲公英は、蕨のように若苗を山菜としていたことが江戸時代に書かれた『本朝食鑑』などの書物から窺えます。蒲公英は、地面を這うように葉を広げて風をよけ、葉が重なり合わないよう四方に広がり、日光を十分に受けて越冬し、花開く時を待ちます。蒔絵に表されている蒲公英は、葉の性質を捉えて中央に配置され、心を託していると思われます。蒲公英の花ではなく、葉の描写によって伝えているところが印象的です。

硯箱全体から命が再生する瑞々しい春の到来の歓びが伝わってきます。

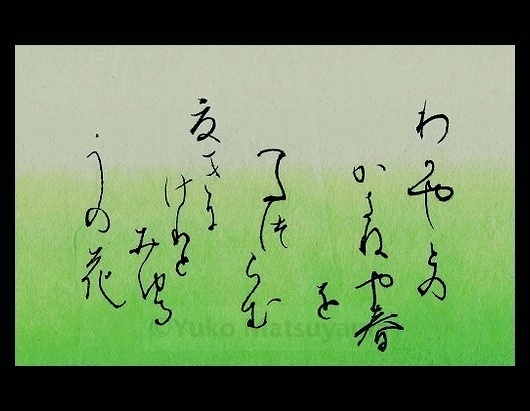

画像は、春野のイメージを菫と蒲公英、背景の和紙によって表したものです。

にほんブログ村