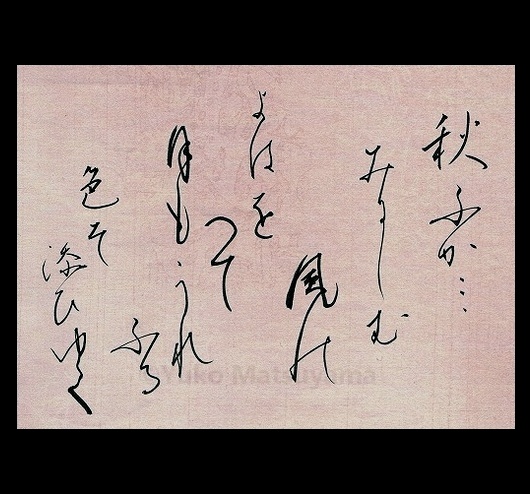

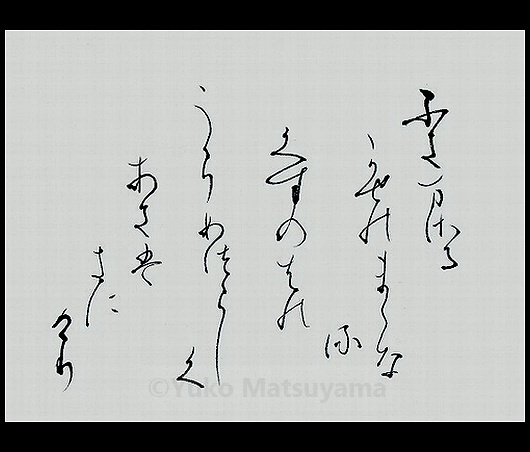

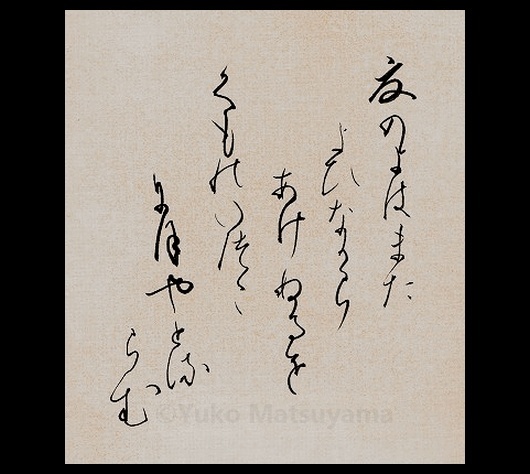

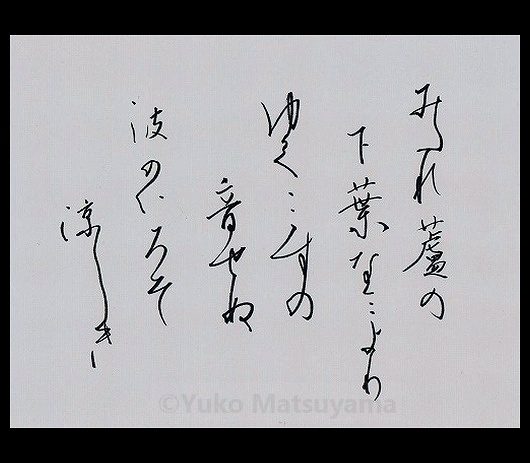

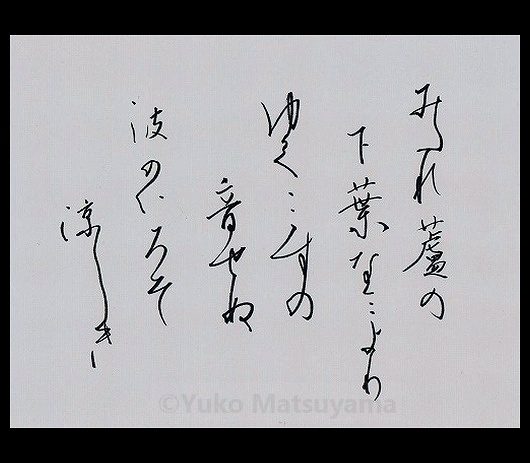

みだれ蘆(あし)の下葉なみより行く水の 音せぬ波の色ぞ涼しき(風雅和歌集:後鳥羽院)

Midare ashi no sitaba nami yori yuku mizu no woto senu nami no iro zo suzushiki

(Fuugawakashū:Gotoba no in)

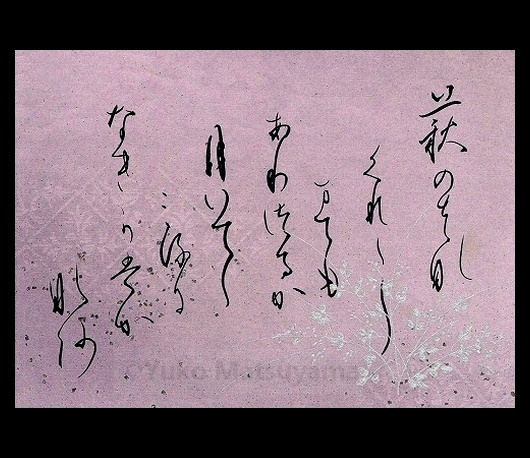

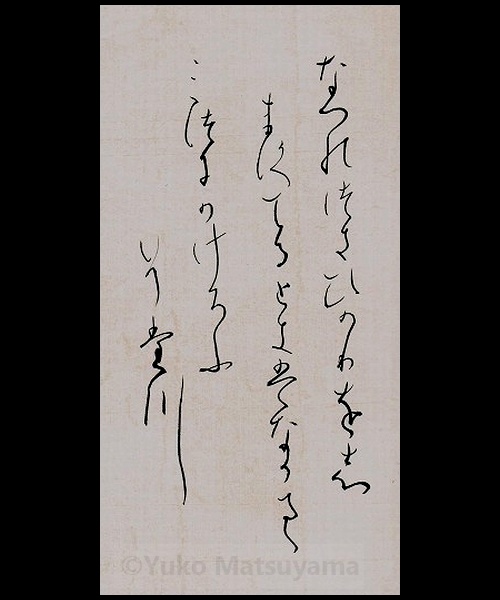

『新古今和歌集』の編纂の命を下し、編纂にも深く関わったとされる後鳥羽院の御歌を書で表したものです。『新古今和歌集』の成立から150年ほど後の『風雅和歌集』の夏部にある「納涼」という歌題に配列されている一首です。新古今時代の後鳥羽院の御歌は、納涼詠に夏部の特色が色濃く出ている『風雅和歌集』の時代の京極派歌人の歌とも自然と調和し、響き合っています。『風雅和歌集』は、繊細な自然描写、閑寂、内省的、寂寥美に特色がある勅撰和歌集です。

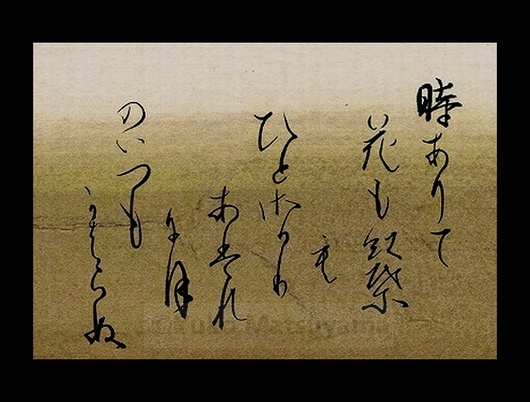

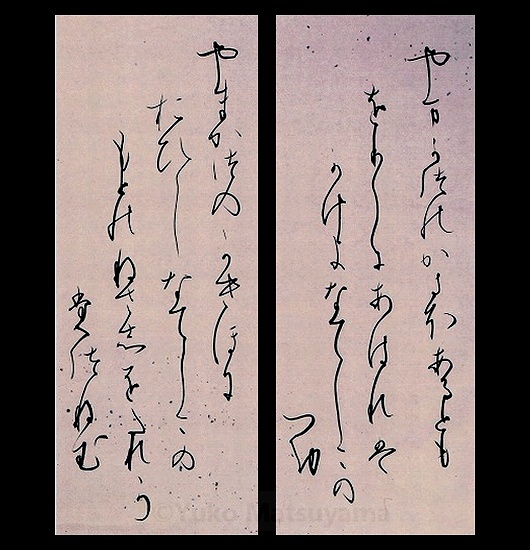

夏の歌題として「納涼」は平安期に時代が進むにつれて定着し、展開されていきました。納涼が夏の景物として題詠されるようになる背景には、平安初期の菅原道真の『菅家文草』をはじめとする漢詩文にみられる「納涼」を題としたものがあり和歌の題にも取り入れられ、反映されていったものと思われます。

「納涼」の題材として主なものは水・木陰・月・風・川などの自然事象が挙げられます。夏の涼気を感じるものに美意識を持ち、歌に詠みました。夏の暑気よりも涼気に関心を持ち、歌題として展開されていった背景には、夏の京都の気候も関係していると思われます。「納涼」は、月と水、風と木陰など自然事象を複合的に捉えられることで時の移ろい、新たな視点の展開、五感で捉えた表現を深めていくものに繋がっています。

画像で取り上げた一首が選ばれている『風雅和歌集』より以前に同じく京極派の歌人が中心となって編纂された『玉葉和歌集』と共通して他の時代の勅撰集と価値観の違いが現われているのが、「納涼」という題によって表現された世界です。

『古今和歌集』から『風雅和歌集』までの勅撰集でみてみると、玉葉・風雅を除いた夏部では伝統的な歌題「五月雨」「郭公(時鳥)」(ほととぎす)を詠んだものが圧倒的に多くなっています。「納涼」を題としたものについては、夏部の配列からみてみると1~2首、多くて5~6首みられる程度です。

それに対して『玉葉和歌集』では19首、『風雅和歌集』では12首が夏部に配列されており、細やかに自然を観察して涼を感じるものを見出し、新たな風を興す題材として重視されていたことがわかります。

画像の後鳥羽院の御歌は、水面に映る生い茂る蘆(あし)の葉の影を「音せぬ波」と捉えた詞が斬新です。乱れ立つ蘆の風情に心を寄せ、音のない波の色に涼を感じ取ったところは中世の「幽玄」の美意識よりも、「寂び」「侘び」「軽み」の近世の美意識に近いもの、繋がるものが感じられ、南北朝時代に編纂された『風雅和歌集』の時代背景が窺えます。

にほんブログ村