一日講座「笹百合」

2026 年 5月30日(土) / 6月 6日(土)

各日 10:00~12:00

小津和紙 ( 東京日本橋 https://www.ozuwashi.net/ )

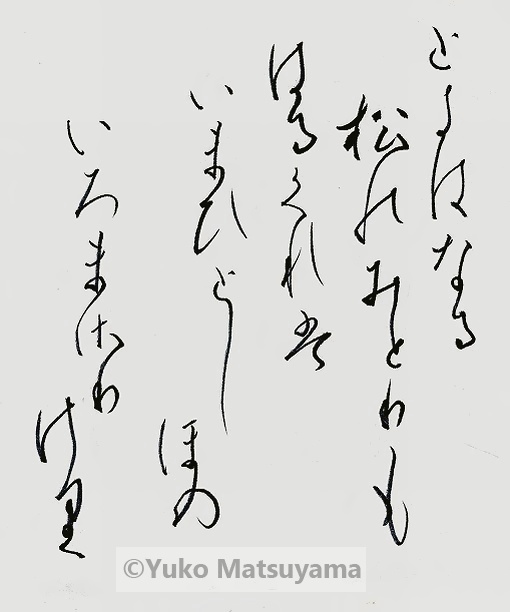

夏の野に咲く可憐なササユリ。薄紅色の微かな花色と花の名が表すとおり、すっきりとした笹状の葉は、楚々として山野に咲く姿の優美さを想わせます。涼やかな日本固有のササユリの清楚な佇まいを和紙の柔らかな色合いとしなやかさで表します。作品は、和紙を手折った扇子にあしらい、そのまま飾っていただける形式に一回で仕上げます。

講座のお申し込み・お問い合わせ・変更は、小津和紙文化教室(一日講座のページhttps://www.ozuwashi.net/lectureship_trial.html)までお願い申し上げます。

にほんブログ村