薄紅色の清楚なササユリ。涼やかに楚々として野に咲く花の風情を柔らかな和紙の色合いによって表し、扇子にあしらいました。

”Lilium japonicum”

にほんブログ村

むら雨の 風にぞなびく あふひ草 向かふ日かげは うすぐもりつつ(壬二集:藤原家隆)

Murasame no kaze nizo nabiku afuhi gusa mukafu hikage ha usugumori tutu

(Minishū:Fujiwara no Ietaka)

村雨を吹き寄せる風に靡く葵草。葵草の花が顔を向けている日の光は雲に覆われて行く、と詠まれた一首。一首を詠んだ藤原家隆(ふいわら の いえたか)は、新古今時代を代表する歌人です。

一首は、『老若五十首歌合』にて「夏」を歌題として詠まれたものです。

「葵草(あおいぐさ)」とは、「立葵(たちあおい)」の古名です。梅雨入りの頃から咲き始め、梅雨の季節の花として古来より親しまれてきました。古くは、「唐葵(からあふひ)」とも呼ばれました。『枕草子』第66段「草は」にて、「唐葵、日の影にしかたひて かたふくこそ、草木といふべくも あらぬ心なれ」と評しているとおり、天に向かって伸びやかに直立した草姿と夏の太陽の光に顔を向け、咲き続ける様が賛美されてきました。

家隆の一首は、雨風を受け、靡く立葵のしなやかな花びらに射していた日の光が弱まり、鮮やかな花色が翳っていく様に梅雨の時節を捉えています。

梅雨時の情趣をたおやかに詠まれた一首を書で表しました。

梅雨の時、雨露を受けて艶やかさが増す未央柳(びようやなぎ)。中国原産の未央柳の和名は、唐時代の詩人、白居易(はっきょい)の『長恨歌(ちょうごんか)』の一節、「未央柳(未央の柳)」に由来します。「未央柳(未央の柳)」とは、未央(びおう)宮殿の庭に植えられた柳をいいます。長編の『長恨歌』のなかで、「未央柳(未央の柳)」についての一節は、以下のとおりです。

帰来池園皆依旧 帰来れば池苑(ちえん)皆旧に依(よ)る

太液芙蓉未央柳 太液(たいえき)の芙蓉 未央(びおう)の柳

芙蓉如面柳如眉 芙蓉は面の如く 柳は眉の如し

白居易が、『長恨歌』のなかで楊貴妃の眉を「柳如眉(柳は眉の如し)」と未央宮に植えられた柳に喩えた名の通り、未央柳の細長い葉としなだれた枝、長く繊細な雄蕊の風情は、しだれ柳のようにたおやかで優美です。

個性豊かな梅雨時の花の情趣を和紙の繊維のしなやかさと強さによって表し、扇子にあしらいました。

”Hypericum chinense”

鮮やかな黄色い花が夏草らしいセンダイハギ。和名の表記では先代萩の他、仙台萩・千代萩があります。センダイハギの和名での表記は、歌舞伎の演目『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』に由来します。『伽羅先代萩』は、仙台藩の伊達騒動を題材とした演目です。秋草の萩とは異なる、勢いある真直ぐな草姿に蝶形の小花が立ち上がって咲く花の風情を和紙のしなやかな風合いによって表しました。

”Siberian Lupin”

白梅を想わせる純白の花が爽やかな印象のバイカウツギ。初夏から梅雨時にかけ、枝の先に4弁の花を咲かせるたおやかな花の風情を和紙の白色を生かして表し、花器にあしらいました。

”Philadelphus”

紅色の小さな蝶形の花を立ちあがった花穂につける様が愛らしいコマツナギ。素朴な山野草の風情を和紙の色合いとしなやかな質感で表し、扇子にあしらいました。

”Indigofera pseudotinctoria”

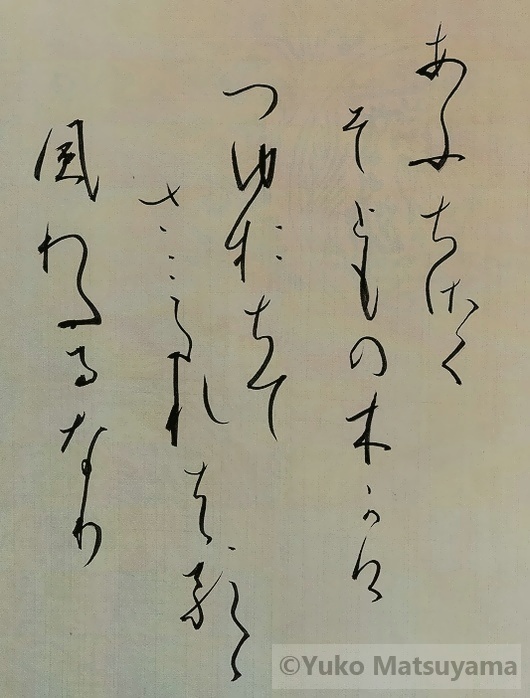

あふち咲く そともの木陰 露おちて さみだれはるゝ 風わたるなり(新古今和歌集:藤原忠良)

Afuchi saku sotomo no kokage tsuyu ochite samidare haruru kaze wataru nari

( Shinkokinwakashū:Fujiwara no tadayoshi)

楝(おうち)とは、栴檀(せんだん)の古名です。初夏、高く伸びた枝葉の基部に芳香のある薄紫の細やかな花を多数咲かせます。楝(おうち)の花が咲く戸外の木陰。そこに五月雨の雨露が落ち、雨上がりの風が樹木を渡っていくようだと詠まれた一首。一首を詠んだ藤原忠良(ふじわら の ただよし)は平安末期の後鳥羽院の歌壇で活躍した歌人の一人です。勅撰和歌集には、69首入集しています。

忠良の一首は、『新古今和歌集』夏歌で「五月雨」を歌題とした中に排列されています。

『枕草子』37段「木の花は」にて清少納言は、楝(おうち)の花について以下のように綴っています。

「木のさまにくげなれど、楝(おうち)の花、いとおかし。かれがれに、さまことに咲きて、かならず五月五日にあふも、おかし。」

楝(おうち)は、枝を広げた樹形は不格好ではあるが趣ある。枯れたようにみえながら、梅雨の長雨が降り続く陰暦の五月五日には薄紫の花を煙るように咲かせ、しっとりとした時節に相応しいと評しています。樹の梢を覆うように薫り高い薄紫の花を咲かせる栴檀(せんだん)は五月雨を受け、新緑の季節に清々しさを引き立てます。

忠良の一首は、栴檀(せんだん)の花に落ちた五月雨の雫の景色から、雨上がりの晴れ行く空に視点をを広げて渡る風を捉え、栴檀(せんだん)の甘美な香りが辺り一面に漂う光景を鮮やかに浮かび上がらせます。

鮮明な自然観照を瑞々しく詠まれた一首を書で表しました。