枝先に白梅を想わせる白い花をふんわりと咲かせるバイカウツギ。4弁の花は、緑の鮮やかな季節、清々しさを呼びます。しなやかな花の風情を和紙の取り合わせ方によって表し、陶器にあしらいました。

”Satsuna mock orenge”

にほんブログ村

枝先に白梅を想わせる白い花をふんわりと咲かせるバイカウツギ。4弁の花は、緑の鮮やかな季節、清々しさを呼びます。しなやかな花の風情を和紙の取り合わせ方によって表し、陶器にあしらいました。

”Satsuna mock orenge”

柔らかな花色が優美な高山の花、シラネアオイ。薄くしなやかな和紙の質感によって花の風情を表し、和紙を手折り扇子に見立てたものにあしらいました。

”Glaucidium palmatum”

5月5日の端午の節句に向け、邪気を祓う菖蒲と蓬を短冊飾りにあしらったものです。清々しい真っ直ぐに伸びた菖蒲と柔らかな蓬を和紙の質感の違いによって表しました。

“Tango-Sekku”

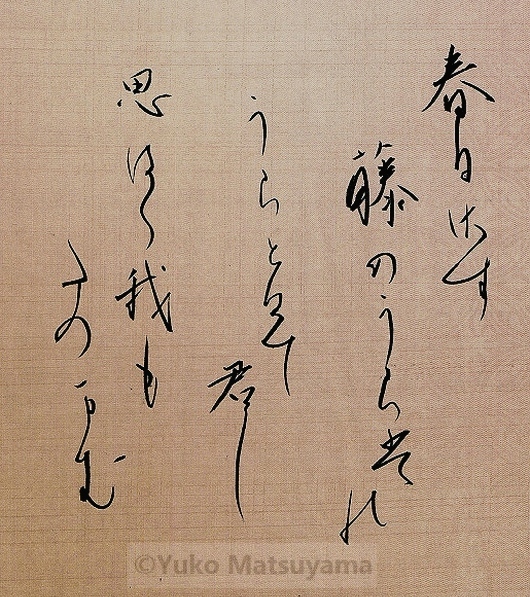

春日(はるひ)さす 藤の裏葉の うらとけて 君し思はば 我も頼まむ

(後撰和歌集:よみ人しらず)

Haru hi sasu fuji no uraba no ura tokete kimi si omoha ba ware mo

tanoma mu ( Gosenwakashū:Yomobitosirazu )

あなたが打ち解けて私を思ってくださるのなら、私もあなたのことを頼みに思うといたしましょう、と藤の枝先に花と共に開く新葉に寄せて詠まれた一首。

一首は『古今和歌集』に次ぐ第2番目の勅撰和歌集『後撰和歌集』に撰集されています。『後撰和歌集』は春部を上・中・下と3部に分けており、一首は春下に排列されています。風に靡く艶やかな花房の風情ではなく、木の先端につく末葉を詠まれたところに特異な視点と古歌の趣があると感じます。

『万葉集』より藤は数多の和歌が詠まれ、伝えられてきました。その中に藤の枝先につく裏葉(末葉)が詠まれた一首があります。

春へ咲く 藤の末葉(うらは)の うら安に さ寝(ぬ)る夜ぞなき 子をし思へば

(万葉集:東歌)

春に咲く藤の枝先に開く新葉に寄せて、娘への思いが託されました。

『後撰和歌集』の一首は、藤の花に惜春の想いを託したもの、花盛りの情感を詠まれたものとは区別され、桜や梅の花に託した想いを春霞・鶯などの景物を背景に詠まれた歌の間に排列されています。

『後撰和歌集』の一首では、芽吹いた藤の枝先の新葉に視点が置かれ、明るい陽光に照らされた光景が浮かびます。陽光に映える新緑は、心に安らぎを与えてくれます。そして、しなやかで瑞々しい新葉はこれから眺められる満開の姿を期待させ、花の生命感を優美に引き立てます。

『後撰和歌集』の一首は、『源氏物語』第33帖「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻名となった一首として知られています。「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻では、内大臣(頭中将)が藤の宴に夕霧を招待し、その席で「藤の裏葉」の一首を口ずさみ、娘の雲居雁と夕霧の結婚の許しをさりげなく伝えました。内大臣は夕霧に長い年月、待たせことを待花の思いを込めた一首に託し、夕霧と和解をしたいと本心を打ち明けました。一首の歌によって、雲居雁との関係をめぐる内大臣と夕霧の長年のわだかまりが解け、互いの心が晴れました。

「藤裏葉(ふじのうらば)」の巻は、光源氏を取り巻く人々の関係が和らいで万事が落着し、栄華の物語に区切りをつける巻でもあります。そうした物語の背景を想い起す一首を書で表しました。

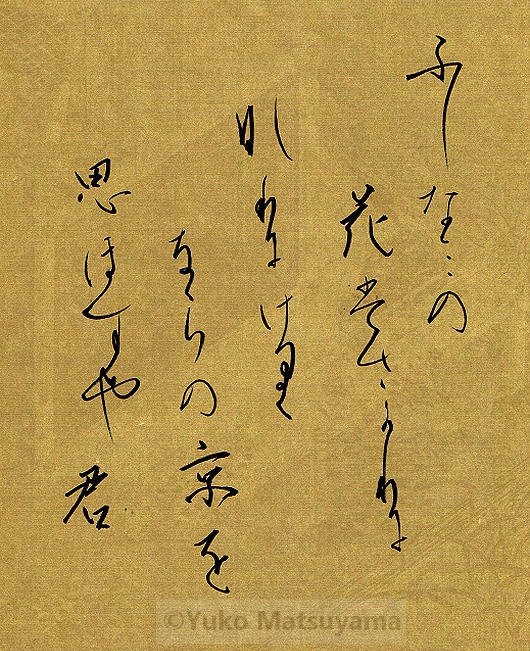

藤浪の 花は盛りに なりにけり 平城(なら)の京(みやこ)を 思ほすや君

( 万葉集:大伴四綱 おおとものよつな )

Fujinami no hana ha sakari ni nari ni keri nara no miyako wo omohosu ya kimi

(Manyoushū:Ōtomo no Yotsuna)

藤の花の季節。咲き誇る藤の花に寄せ、奈良の都を思い出しませんかと都を懐かしむ心を人に問いかけた一首。

一首を詠んだ大伴四綱(おおとものよつな)が九州の大宰府に防人司佑(さきもりつかさのすけ)として防人を管理する職務に就いていた折、祝宴の席で大宰府の長官であった大伴旅人(おおとものたびと)に問いかけ、詠まれまれたものとされています。

古来より、藤は強い生命力と薫り高く優美な花を波打つように咲かせる姿が愛でられてきました。爽やかな新緑の季節に風に靡き花房が揺れ動く様は、壮麗な奈良の都の賑わい、華やかさを想わせます。

都の栄華を偲ばせる雅な藤の風情に寄せて詠まれた一首を書で表しました。