雛の節句に寄せて、桜と菜の花の精をおひなさまに表した一作。

春を迎える悦びを桜柄の友禅紙に託しました。

“Hina doll”

にほんブログ村

一重の野梅系の紅梅、道知辺(みちしるべ)。大輪の丸みのある花形と繊細な梅芯の取り合わせが優美です。端正で優しい紅梅の風情を和紙のしなやかさと楮の繊維の長さを生かして表し、短冊にあしらいました。

“ume “

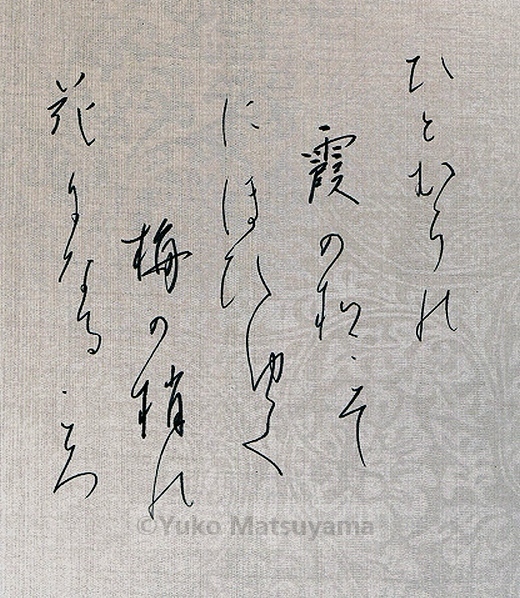

ひとむらの 霞の底ぞ にほひ行く 梅の梢の花になるころ (風雅和歌集: 徽安門院 )

Hitomura no kasumi no soko zo nihohi yuku ume no kozue no hana ni narukoro (Fuugawakashū:kianmonin)

梅林の梢に艶やかな花が咲く頃を霞に託して詠まれた一首。

一首を詠んだ徽安門院(きあんもんいん)は、『風雅和歌集』の監修をされた京極派の代表歌人、花園院の皇女で、京極派を代表する女流歌人の一人です。京極派の歌風は、叙景と抒情とを独立させ、純粋な自然観照を目指したところに特異性があります。『風雅和歌集』は室町時代の初め、南北朝の対立と公武の抗争が激化した時代を背景に編纂されました。そうした時代を反映し、現実を直視して感覚によって自然を捉えた表現に特徴があります。

一首は梅林を霞を透して描写することで、時間の経過によって次第に梅林の艶やかさが増し、香りが満ち溢れていく情景を広げていきます。梅の艶やかさを絵画的に捉えるのではなく、「にほひ」という言葉で感覚的に捉えました。

梅の咲く季節をほんのりと優美に伝える一首を書で表しました。

紅桃の地に白斑が入る春咲きの極小輪の椿。名の表す通り、可憐で優しい印象の侘助椿です。薄口の柔らかな和紙の取り合わせによって花の風情を表し、陶器の一輪挿しにあしらいました。

”Camellia Japonica kocho Wabisuke”

春 の妖精、スプリング・エフェメラルと呼ばれる花のひとつ。

白、紫、ピンクなどの花色で早春の野を彩ります。多彩な変化のある可憐な花と愛らしい葉を質感・厚みの異なる和紙の取り合わせによって表しました。

”Hepatica nobilis”