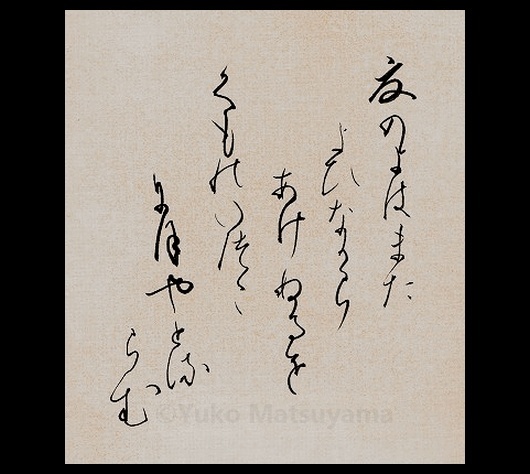

むすふてに涼しき影をそふるかな 清水にやとる夏のよの月(西行法師家集:西行)

Musufu te ni suzushiki kage wo sofuru kana shimitsu ni yatoru

natsu no yo no tsu ki (Saigyouhoushikashū:Saigyou)

手で掬った清水に映った「夏の月」を詠んだ西行の一首を書で表したものです。

納涼を感ずる対象として詠まれた「夏の月」。自然を詠んだ西行も月をよく詠みました。

泉の澄みきった透明感とひんやりした手の感触、涼やかに白く輝く月が合わせられ、より清涼な印象が深まって感じられます。

水に宿る月には、白く輝く月に託した清らかで揺るがない心の深さを感じます。